歩くコツ

扇形を感じながら~出島表門橋を渡り、いざ出島へ~

鎖国時代の約200年間、貿易窓口として日本で唯一ヨーロッパに開かれていた出島。かつて、この小さな人工の島は重要な役割を持ち、長崎は全国にその名を轟かせていました。幕末にその役割を終え、周囲の埋め立てが進むと、陸地の中に埋もれていましたが、今から約60年前の昭和26年(1951)、長崎市が出島の復元に着手。平成8年(1996)より出島復元整備計画に基づき19世紀初頭の出島を甦らせるべく年々進化を遂げています。そしてこの秋、出島表門橋を渡れるようになり、往時と同様のアプローチが実現しました。

旧出島橋があった場所に新たな橋誕生

出島表門橋

平成29年2月27日、約130年ぶりに出島と長崎の町とをつなぐ旧出島橋があった位置に、この度、幅4.4m、長さ38.5mの鋼鉄製の橋が架橋されました。出島対岸、江戸町側からの眺めは、海に浮かぶかつての出島を彷彿とさせる圧巻の風景です。

出島は、長崎奉行の管轄で、町年寄(まちどしより)支配のもと、出島乙名(おとな)や、阿蘭陀通詞(おらんだつうじ)などの長崎の地役人たちにより管理されていました。彼らのほか、オランダ人が注文する日用品を調達するコンプラ仲間や日雇頭、着物洗いなど、常時100人ぐらいの人々が出島で働いていたといわれています。鎖国時代、この橋は、そんな多くの日本人やオランダ人、ゾウやラクダまでもが行き交った重要な橋だったわけです。

この橋を渡ると、出島唯一の出入り口であった表門(一ノ門)があります。かつて江戸町側の橋のたもとには高札があり、遊女以外の女性、高野聖以外の僧侶、山伏などが出島に出入りすることを禁止する旨が書かれていました。出島に入るためには、「出島門鑑」と呼ばれる許可証が必要で、これを表門にて門番に提示することが定められていました。出島門鑑は地役人である出島乙名が発給し、木製の出島門鑑には出島乙名の焼き印が押されていました。

11月25日(土)、出島表門橋を実際に渡り入場できるようになりました。閉館時間も18時から21時に延長され、夜の出島散策も楽しめるようになります。前日、24日には「出島表門橋完成記念式典」が執り行なわれ、出島は終日閉場となるのでご注意ください。

出島表門

江戸時代の佇まいに向け進化し続ける出島

出島築造は寛永13年(1636)。東西が約70m、北側が約190m、南側が約233m、総面積約15,000㎢ほどの小さな人工島です。

築造当初の目的は、キリシタン弾圧が加熱したこの時期、市中に居住していたポルトガル人を収容し、貿易などを厳重に監視するためでした。その後、ポルトガル人の国外追放により空き地となった出島に平戸から移転してきたのが、オランダ商館。世界各国に商館を置く、世界で最初の株式会社といわれる連合オランダ東インド会社でした。出島に滞在したオランダ人は、商館長以下、すべてこの会社の会社員というわけです。

現在、進められている復元計画のモデルは19世紀初頭の出島。当時、表門を通り出島内部に入ると、中央の通路をはさんで住居や料理部屋、蔵、番所など49棟もの建物が並び、現在そのうちの25棟を復元させるための事業が進んでいます。そして、昨年10月、新たに「組頭部屋」「銅蔵」

「乙名詰所」

「十四番蔵

」「筆者蘭人部屋」「十六番蔵」の6棟が復元され、合わせて16棟が完成。これらの建物は、和風木造家屋や土蔵で、オランダ商館員の住居は、二階は住居、一階は倉庫を兼ねた造りとなっていました。

現在の出島は、大きく3つの時代の遺構や建物などを見学することができます。かつて海に面していた水門であった西側ゲートから入場すると19世紀初頭の江戸時代の鎖国期から幕末開国後、明治へと時代をたどることができ、東側ゲートから入場すると、明治から幕末、鎖国期へと時代を遡ります。

さて、表門橋側からはどんな風景となるのでしょうか? ぜひ、その足で歩いて感じてみて下さい。

出島の正式名称は、国指定史跡「出島和蘭商館跡」。鎖国時代、日本で唯一ヨーロッパに開けた貿易地として、オランダからさまざまなものがもたらされ、日本の近代化に大きな影響を与えた出島には、今も新たな発見と感動があふれています。

★「出島プロジェクションマッピング」開催

出島を舞台としたプロジェクションマッピングが開催されます。立体的で迫力のあるライティングショー、レーザービームによる幻想的な世界、出島内も楽しめる映像演出や幻想的なライトアップ……。まるで魔法がかけられたように、鎖国時代の出島や長崎へタイムスリップ。過去から未来に変化するアメージングな出島の夜へ、出掛けてみませんか?

日時/平成29年12月8日(金)、9日(土)、10日(日)

①18:00~ ②18:30~ ③19:00~ ④19:30~ ⑤20:00~

料金/大人(高校生以上):1,000円(前売り900円)、小中学生:500円

*出島入館料込

■お問い合わせ/長崎市観光推進課TEL095-829-1314

長崎の夏を感じる歩き方~先祖を尊ぶ盆行事~

正月には帰省せずともお盆には帰る。長崎にはそういう人が多いそうです。盆行事「精霊流し」は全国的に有名ですが、長崎では独自の風習が簡略化しつつも脈々と受け継がれており、その延長に現在も続く「精霊流し」があるのです。昔から長崎では、先祖を尊び、眺望のいい場所に墓が建てられました。市街地近くの寺町界隈をはじめ、周囲を取り囲む山々には多くの墓域が広がっており、墓では独特の盆風景に出会うことができます。お盆に長崎を訪れる際は、ぜひ、この盆行事にも目を向けてみてはいかがでしょうか。

継承され続ける長崎の盆行事

現在、長崎のお盆は、8月13日、14日、15日、16日に行なわれます。お盆を迎える10日前後には墓掃除に出向いて提灯掛けを用意し、13日には「精霊棚」と呼ばれる出仏壇をつくります。かつては仏壇とは別に床の間や座敷に設けていたようですが、現代では仏壇を精霊棚とすることが多くなりました。宗派や家庭によって多少異なりますが、この精霊棚に萱(かや)で編んだ「精霊菰(こも)」をひき、「むかえだご」と呼ばれるお団子や、古くから砂糖が手に入った長崎特有の口砂香(こうさこ)、「盆菓子」と呼ばれる細工菓子のほか、先祖をもてなす料理を連日お供えします。また、初盆を迎える家では13日に、その他の家では先祖の御霊が帰ってくる14日に、家の門口や縁の軒先などに家紋の入った提灯「迎灯籠」を灯します。この迎灯籠がお盆に帰って来られる先祖の御霊を迎える際の目印になります。そして、先祖が眠る墓の提灯掛けには、連日提灯が下げられます。長崎の墓は敷地が広いのが特徴的ですが、長時間滞在するためにベンチを設けた墓も多く、集まった親族たちは、灯した提灯のロウソクが消えるまでの間、1~2時間程度、中国花火などを楽しみながら、近況を話したり、お互いの子どもの成長を確かめ合ったりする時間を共有します。江戸時代は墓前で重箱を広げ、酒宴が繰り広げられていたともいわれています。ご先祖様が「これ絶景かな」と言わんばかりの高台にある長崎の墓域は、今も昔も真夏の夜の社交場なのです。そして、初盆を迎える家では16日に、その他の家では15日に「送灯籠(おくりどうろう)を下げ先祖を送ります。その日は精霊流し見物のため、早い時間に墓参りをし、お供え物は菰に包み、町内のもやい船に乗せてもらう家庭もあるようです。

精霊棚

精霊棚

故人を送る長崎人の心を体感!「精霊流し」

精霊船

初盆を迎えた家族が、盆提灯や造花などで飾り付けをした「精霊船」をつくり、故人の霊を乗せて極楽浄土へ送り出す長崎の盆行事「精霊流し」。一説には、江戸時代、長崎の唐人屋敷に住んだ中国人が、屋敷内で亡くなった人の霊を祀(まつ)るために行っていた「彩舟流し(さいしゅうながし)」の影響を受けた行事といわれ、本来は海に流し、故人の霊を天国へ送り届けるというものでした。近年まで長崎半島の先端に位置する野母地区では海に流す風習が残っていたようですが、環境への配慮から、現在は海に流さず港近くの流し場まで運び、故人に別れを告げる行事となりました。

精霊船

精霊流しといえば、長崎出身、さだまさし(元グレープ)の代表曲「精霊流し」の曲調から、静かに故人を送る厳かな儀式をイメージする人が多いと思いことでしょうが、実際、目の当たりにした人は驚きを隠せないほど賑やかです。その原因は「爆竹」。「チャンコン、チャンコン」の鐘の音に「ドーイ、ドーイ」という掛け声を合わせながら船を曳き練り歩くのですが、ひっきりなしに爆竹の破裂音が鳴り響き、その騒音たるや度肝を抜く有り様です。中国行事の多くに使われるこの爆竹、実は魔除けの意味合いを持ち、精霊船が通る道を清めるための役割があるのだといわれています。さらに、他県の方々が聞いて驚くのは花火にかける費用。なにせ数万単位で購入し、それを一夜にして使い切ってしまうのですから……。

爆竹

一見、ド派手に思える盆祭りですが、根底にあるのは故人に対する親族の強い想いです。精霊船は、車輪を付けた大型の船や、担ぐタイプの船、子どもでも持てるような小さな船、町内で出す「もやい船」、数隻連結した立派な船など様々。かつては親族、町内一同総出で手づくりしていましたが、今では家族が他県に離れて暮らしていたり、忙しくて時間がとれなかったりで、専門業者から購入し、仕上げの飾り付けだけを近しい人々で行なうことの方が増えたようです。しかし、どの船にも故人の趣味趣向を取り入れた造りや飾り付けが施され、どれひとつとして同じ船はありません。故人を失い、悲しみに暮れる日々を過ごした親族の想いを乗せ、精霊船が華やかに進んで行く。特に小さな子どもが船について歩く姿は、心に染み入る光景です。

★「精霊流し2017」8月15日(火) 17:00~22:00頃

★ 主な流し場のコース:思案橋~県庁坂~大波止

*流し場までの距離が遠い精霊船の場合、早い時間から車道を通る場合あり。

当日は大規模な交通規制が行われます。コースと交通規制について、詳しくは市内警察署へお尋ねください。

長崎港の今昔を感じる歩き方

元亀2年(1571)、今から約450年前に開港した長崎港は穏やかな入江が細長く伸び、かつてはその姿形から“鶴の港”と称されました。そして、ポルトガル人宣教師がもたらしたキリスト教にはじまり、オランダ船や中国の唐船によりさまざまな貿易品や学問、文化が運ばれたことから、長崎のまちはこの港を中心に広がり、発展していきました。波静かにきらめく港沿いには、今も古くからこのまちを支えてきた造船所の巨大クレーンがそびえ、家々は海から山に向かって高台にまで建ち並ぶ……世界各国を航行する豪華客船の乗客たちをも魅了する美しい風景が広がっています。

造船所

ジャイアント・カンチレバークレーン

長崎港の魅力を感じる観光船と豪華客船

長崎港を知るには遊覧船に乗るに限ります。長崎港内を巡る遊覧船にはいろいろな特徴があります。長崎海軍伝習所の訓練船としてオランダから江戸幕府へ贈られた日本初の木造蒸気船の復元船「観光丸」ほか、様々なニーズに応える遊覧船が運行。人気はやはり世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産」の構成遺産のひとつである高島炭坑(軍艦島)を間近で見学できる「軍艦島クルーズ」。長崎港から出航するクルーズ船は、現在4社。どのクルーズ船も船内では観光案内の音声が流れたり、添乗するガイドさんが解説しくれたりと、景色を楽しみながら長崎港に関する知識をたっぷり得ることがきます。港内を巡っていると、旧グラバー住宅、小菅修船場跡(ソロバンドッグ)、今も現役のジャイアント・カンチレバークレーンなどなど、今や世界の遺産となった、このまちが歩んできた軌跡である長崎の宝を船上から見ることができます。2018年のユネスコの世界遺産登録に向けて準備を進めている国宝大浦天主堂も見えます。創建当初、各地に潜伏していたキリシタンたちが、この教会堂を目指し、小さな船で駆けつけたときに目にした光景に思いをはせることができるのは感慨深いものです。そんな世界遺産巡りの旅に打ってつけなのが遊覧船でのクルージングなのです。

また、長崎港を訪れたときにたまたま豪華客船が寄港しているなんて最高の機会も珍しくありません。長崎港で誕生した豪華客船、ダイヤモンド・プリンセスやサファイア・プリンセスをはじめ、世界の名立たる豪華客船が、長崎港松が枝国際ターミナルに着岸。現在、長崎港は国内有数の寄港地として月の半分以上の日程で各国の豪華客船が入港しているのです。寄港情報は長崎県のHPで確認できるので、旅の日程を決める際の参考にしてください。

長崎港と豪華客船

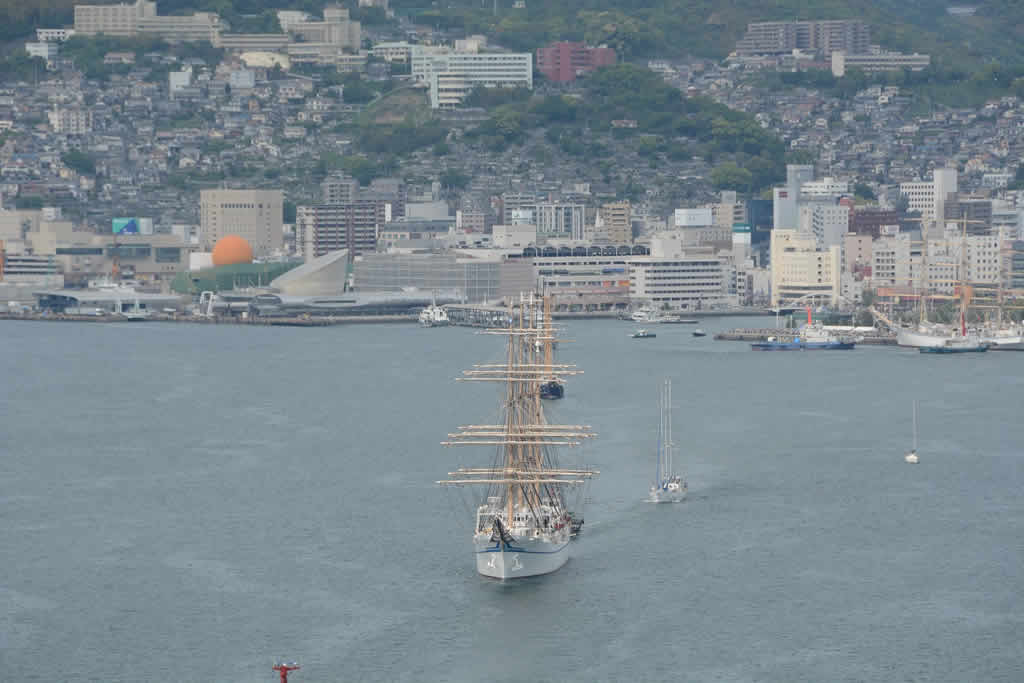

古き良き時代の長崎風景を体感!「ながさき帆船まつり2017」

遠い昔、長崎港に入港していたのは帆船です。2000年からスタートした「長崎帆船まつり」は、そんな遠い昔の長崎を思い起こさせる光景に出会うことができる、まさに浪漫あふれるイベントです。今年は4月20日(木)から24日(月)まで開催。今年エントリーするのは「日本丸」、「みらいへ」、「ドーントレッダー」、「観光丸」(ともに日本)とコリアナ(韓国)といった5つの帆船です。毎年参加の「日本丸」をはじめとした各国の帆船が長崎のまちを目指しゆっくりと進んでくる初日の入港パレード(4月20日13:00?)は、まさに圧巻の景観です。とっておきのビューポイントは着岸する長崎水辺の森公園付近はもちろん、ほかにもいくつかありますが、おすすめは女神大橋、グラバー園。帆船が行き交っていた時代の長崎風景を彷彿とさせる絶景を眺めることができます。また、連日「観光丸」によるクルージングが行なわれ、21日(金)からは船内の一般公開も実施。22日(土)、23日(日)は、ソーラーボートの試乗やカヌー体験教室などの参加型イベントも開催されます。そして、この両日は、帆船が浮かぶ夜の長崎港に盛大に花火が打ち上げられます。イベントの詳細については、あじさいコール、「長崎帆船まつり」HPでご確認ください。

女神大橋から

長崎水辺の森公園

花火

長崎の歴史は港から――長崎の歴史は、帆船が行き交う長崎港の発展とともにありました。穏やかな港を後にして、しばし楽しむクルージングは、美しい海、その海を囲むように成り立つまち並み、点在する数々の世界遺産を目にすることができるおすすめの長崎観光コースです。ぜひこの機会に帆船が真っ白な帆を広げ、勇壮な姿で長崎港を彩る春の祭典に足を運び、春の心地よい風に吹かれながら草創期の長崎らしい風景を体感してみてください。

★「観光丸」やまさ海運★ シーマン商会

★ ユニバーサルワーカーズ(軍艦島コンシェルジュ)

★ 高島海上交通

★ 長崎松が枝国際ターミナル

☆あじさいコールTEL095(822)8888(受付時間 8:00?20:00/期間中は?21:00)

☆「長崎帆船まつり」ホームページ

冬こそ!新世界三大夜景に輝く“長崎夜景”を楽しむ

長崎市が他都市に誇るもののひとつ、夜景。その最大の特徴は、すり鉢状という独特の地形が生み出す夜景だということ。穏やかな入江の長崎港と周辺に広がる市街地を取り囲むように連なる高台から見下ろすことはもちろん、市街地からも山々に建つ民家の灯(あか)りを仰ぎ見ることができます。そんな長崎夜景の魅力は、その立体的な“まち全体の輝き”にあります。

長崎市のランドマークから見下ろす新世界三大夜景

市街地の中心部に位置する東京タワーと同じ高さ、標高333m。こんもりとなだらかな山に数本の電波塔が建つ、そのシンボリックなフォルムから、長崎市のランドマークとして親しまれている稲佐山は、市内きっての夜景の名所。日中も山海に抱かれる長崎のまちの美しい大パノラマを楽しむことができます。1000万ドルを誇る長崎夜景を眺めるには、この山頂にある「稲佐山山頂展望台」が定番中の定番スポット。交通手段には、車(山頂駐車場[有料・40台])や「長崎ロープウェイ」などがあります。長崎ロープウェイの乗り口である淵神社駅には無料駐車場(15台程度)を完備。タクシーでもJR長崎駅から10分弱という位置にあります。また、長崎ロープウェイは利用する際の急こう配の階段や段差をなくした動線のバリアフリー化を行っているので、高齢者や障害者の方も安心して利用しやすくなっています。ロープウェイで移動しながら見る眺めもまた秀逸です。稲佐山山頂展望台とは違う角度から眺める長崎の夜景を楽しんでください。また、長崎遊覧バスが毎日運行する市街地近郊にある10ホテルを巡回し、稲佐山山頂展望台へと向かう夜景観光案内(ガイド)付の観光バス「夜景見学ツアー」もおすすめです。

長崎ロープウェイ

長崎夜景は、2012年、一般社団法人夜景観光コンベンション・ビューロー主催の「夜景サミット2012 in長崎」において、香港、モナコと並び、『世界新三大夜景』に認定されました。そしてこれを機に、長崎の美しい夜景をテーマとした楽曲の作成を世界的バイオリニストの葉加瀬太郎氏に依頼し、『長崎夜曲』が誕生しました。夜の長崎を温かく包み込むようなバイオリンの美しい音色……長崎夜景の輝きをよりいっそう増してくれるようなこの楽曲は、稲佐山山頂展望台、長崎ロープウェイの待合室などで聴くことができます。

新たな灯りが加わる冬の長崎を楽しむ

稲佐山以外にも長崎夜景を楽しめるスポットはたくさんあります。高台だと、稲佐山に対面する「鍋冠山公園」や「グラバー園」が人気のスポット。地元では、長崎港を真正面から見渡せ、奥行きのある夜景が望める「立山方面」からの夜景が一番好きという人も多数います。また、「長崎水辺の森公園」「長崎県美術館屋上」「出島ワーフ」など、海辺の散歩コースもロマンティックなシチュエーションを演出してくれます。

鍋冠山公園

鍋冠山公園

グラバー園

グラバー園

2017長崎ランタンフェスティバル

2016年4月から稲佐山山頂電波塔が毎晩ライトアップされるようになり、10月からは稲佐山山頂電波塔のイルミネーションショーがスタート。長崎夜景プロモーション実行委員会主催の「2016光のおもてなし」が開催中です(?2017年3月31日)。見どころは、毎日20時9分から約9分間、稲佐山山頂電波塔にて実施される福山雅治氏が特別監修の楽曲メドレーによる「平和を願う祈りのイルミネーションショー」。同時刻にはJR長崎駅3、4番ホーム手前、グラバー園(夜間営業日のみ)、長崎サンセットマリーナ、出島ワーフでも音楽が流れ、稲佐山山頂電波塔を望みながら音楽と光が連動したイルミネーションショーを鑑賞することができます。冬の長崎は、みなさんを温かく、やさしい光でおもてなしします。ぜひ、おでかけください。

長崎商工会議所青年部

ながさきひかるプロジェクトFacebookページ

スマホ片手に長崎観光!

旅行が決まった! さて、どんなコースにする? などと事前から入念に下調べをしていても、現地に着いたら意外と戸惑うことが多いもの。そんなときには、いつも一緒のスマホ頼み。いろいろな専用アプリが作られる中、ご当地アプリも続々登場。長崎関連のアプリも充実してきています。

Webサイトやアプリを使ってらくらく長崎観光

まずは事前の下調べにも役立つのが「ながさきロケなび」。映画やドラマで目にした長崎で行きたい場所を探せ、実際にその地を訪れる“ロケ地巡りの旅”をサポートしてくれます。最近ではやはり世界遺産に登録された軍艦島こと端島が人気のロケ地スポット。そのほかにも、話題の作品が市内各地で撮影されています。作品から探すことはもちろん、キャスト、監督、主題歌、そして、オリジナルプランでロケ地を検索することができる上、地図でその場所を限定できるので、コースづくりに役立ちそうです。あらかじめその作品を鑑賞しておくと、旅行までの期間、楽しみが増すかもしれません。

地図で訪れる場所を決めた後、お次は、交通手段。そこで役立つのが、長崎の市街地を運行する長崎名物、路面電車の「長電アプリ」や、坂の町長崎を縦横無尽に走る長崎バスや県営バスの路線を確認できる「長崎バスなび」などのアプリ。「長電アプリ」では、一日乗り放題の“一日乗車券”をスマホで購入し、画面表示で一日乗車券として利用でき、とっても便利。いずれも気象状況を反映した運行状況など、タイムリーな情報を得ることができるので、ダウンロードしておくと便利です。

コアな長崎満喫派には、アプリ「長崎さるく」

長崎さるくナビ

ナガサキ・アーカイブ

長崎の町を隅々まで詳しく知りたい! という方には、長崎市が提案するまち歩き観光「長崎さるくナビ」がおすすめ(さるく=長崎弁でまちをぶらぶら歩くという意)。このまち歩き観光には、特製マップを片手に自由に歩く「遊さるく」、ボランティアガイドさんが案内してくれるツアー「通さるく」、専門家による講座や体験ツアーが楽しめる「学さるく」がありますが、アプリでは、ビギナーズ向けの「遊さるく」から、“長崎観光といえば!ココ!”という選りすぐりの7コースをセレクト。音声ガイダンスによる解説を聴きながら、ナビに沿って迷うことなく、有意義なまち歩きを楽しむことができます。

“最後の被爆地”として世界平和を発信し続ける町・長崎の原爆の惨禍に触れることができる「ナガサキ・アーカイブ」は、平和都市長崎への訪問をより有意義にしてくれるアプリ。地図に原爆資料が重ね合わせてあるため、実際に長崎のまちを歩きながら、その地で被爆した人々の体験談を知ることができます。リアリティのある1945年8月9日の長崎を体感できるアプリです。

長崎観光に役立つアプリはほかにもたくさん。ぜひ、あなたの旅に役立ちそうなアプリをご自身でも探してみてください。しかしながら、そんなアプリの良さも充分に活用しながら、旅の醍醐味である地元・長崎人とのふれあいもお忘れなく。観光客に尋ねられたら教えずにはいられない長崎人は、きっとお役立ちアプリ同様に、あなたの旅の心強いナビゲーターになるはずです。

江戸期の長崎が目に浮かぶ 寺町界隈散歩道

全国でも珍しい2社14寺が一列に建ち並ぶ寺町界隈。ここは、前回の歩くコツでもご紹介したように、日本の伝統的神社と中国色豊かな寺院が隣接する、異国情緒と称されるいかにも長崎らしいエリアです。これらの寺社が建立されたのは1600年代以降。その背景には、町建てのきっかけであり、その後この町で見事に花開いたキリスト教と、国が推し進めた仏教、宗教の歴史が存在しています。

日本古来の寺社を焼き払い、多くの人の心を捉えたキリスト教。これに脅威を感じた豊臣秀吉のキリスト教弾圧措置を受け継いだ徳川幕府は、異教徒と考えるキリスト教徒の根絶のために、今度はキリスト教の関連施設を破壊し、一所に寺社を集めます。それらの多くは幕府が領有権を承認した朱印地でした。今回は、この長崎の町が持つ類い稀な宗教の歴史も頭の片隅に置いて寺町界隈を歩いてみましょう。

寺町通り

中島川、中通り商店街、そして寺町

寺町界隈へは路面電車でアクセスする方も多いでしょう。「公会堂前」「賑橋」「西浜町」「観光通り」「思案橋」「正覚寺下」……電車を降り、寺町方面を望むとすぐに緑の山が迫り、その中腹に寺社の大屋根の甍(いらか)が並んでいます。市街地の東に位置する風頭山の西側斜面の麓に広がっている2社14寺。それらの多くには、江戸時代、長崎への最大の石材供給地であった風頭山の石材が使用されています。およそ600mに渡り大きめの自然石が空積みされた石垣が築かれた重厚感のある通りの風情は、江戸時代の光景を彷彿とさせます。石垣石と石の間を漆喰などで固めず組みあげられた空積みは、熟練した石工にしかできない技。技術の高い石工が長崎に多数いた証です。

参道

石垣

石垣

キリスト教伝来直後に形成された内町に続き開かれた外町は、長崎の市街地を流れる中島川に沿って発展していきました。中島川に架かる石橋群もその発展の様子をうかがえるひとつ。度重なる水害において、架け替えられた橋がほとんどですが、寺町形成と同時代に架橋された「桃渓橋」「袋橋」などは、完全に流失した記録がなく、他の橋と比べても、時の経過を感じる佇まいです。

桃渓橋

中島川から寺町方面へ進むと、歴史のある商店街、中通り商店街があります。「麹屋町」「(旧)本紙屋町」「銀屋町」など、町名に表わされたように、この一帯は以前より職人の町として栄えていきました。麹屋町は、その名の通り、麹屋が建ち並ぶ町で、今も唯一の専門店が人々に親しまれるお店を営んでおられます。江戸時代からの古く格式ある建物などはなく、古い建物でも明治末期から大正期のものですが、「伊良林」や「東古川町」などには、現在も町家づくりの建物が見られます。また、各宅地の裏には町と町との境界線となる側溝よりも大きな〈背割り溝〉が設けられています。“背割り”というその町割りも江戸期からほとんど変わっておらず、独特の景観に一役買っています。

中通り商店街

背割り溝

寺町界隈を訪れる際は、ぜひ、中島川、中通り商店街周辺の古い町並みなどと併せ、江戸時代の風情を見つけながら歩いていただきたいものです。

注目したい!寺院の個性が光る山門

寺社を観光、参詣するのに何を目的とするか……いくつかの寺を訪ね歩いているうちに、自然と興味惹かれるものが出てくるでしょう。本堂の造りであったりご本尊であったり、興味対象は人ぞれぞれでしょうが、今回は寺院の入り口に聳え立つ“山門”にスポットを当ててみたいと思います。

まずは、前回ご紹介した唐寺・崇福寺。こちらの建造物は黄檗寺院建築様式の赤い建造物が特徴。崇福寺の山門は、その華麗な形から竜宮門とも呼ばれています。寺院の山門には、山号という寺院の名が書かれた扁額と呼ばれる書が掲げられていますが、崇福寺のそれは黄檗宗の祖である隠元禅師によるもの。中国から様々なものを日本に伝えたことでも知られる隠元禅師。お察しの通り、インゲン豆もそのひとつです。

唐寺・崇福寺 山門

京都仁和寺の末寺、醫王山遍照院延命寺は、当時の長崎奉行より朱印地と同格の格式が与えられた寺院。山門は明治末期に創建されたものですが、明暦3年(1657)の山門創建時に下賜された長崎奉行所立山役所の大門の扉がはめ込まれています。

醫王山遍照院延命寺 山門

朱塗りの壮大な興福寺山門は圧倒的な存在感です。ここにも隠元禅師の書の扁額が掲げられています。また、かの有名な坂本龍馬が右手を懐に入れた写真を撮影したことでも知られる長崎出身の写真の祖、上野彦馬が自作のカメラで最初にテスト撮影したのが、この興福寺の山門だと言われています。

興福寺 山門

また、興福寺のお隣、浄安寺は寺町で唯一の鐘楼門。山門の上段に鐘が吊るされている珍しい山門です。他の寺院の山門もそれぞれに特徴のあるものばかり。山門の造りを比較しながら巡るのも一興ですよ。

浄安寺 山門

寺町界隈を歩いていると、寺社建立と同時代に形成された周囲の町並みや、仏教布教のために日本の技術の粋を集め建てられた立派な建造物など、江戸時代の長崎の姿が見えてきます。目的地だけではなく、ぜひ、視線を上下左右にも向けながら、現代に息づく当時の長崎風景を見つけ出してみませんか。

【関連記事】

ナガジン!バックナンバー

2001年11月 特集「寺町界隈ぶらり散歩道~テーマは和み!~」

2002年8月 特集「崇福寺ビジュアル解剖・初級編」

2007年11月 特集「老舗が守る長崎の伝統」長崎の伝統を石文化に見る!

福が舞い込む!? 縁起道散策

たびたび異国情緒豊かな町と称される長崎は、多彩な文化が彩る町。その由縁は、草創期、南蛮貿易時代のポルトガル、鎖国時代のオランダや中国、そして、安政の開国以降に訪れたヨーロッパやアメリカ、アジア諸国などから移住してきた貿易商人たちの影響など、古くから盛んに行われてきた海外交流の歴史が存在するからです。

なかでも、現在の長崎文化に色濃く残っているのが中国文化。祭りであったり、風習や風景であったりと、目に見える物が多数残されているのが中国文化です。それは、2社14寺が建ち並ぶ寺町界隈もしかり。日本の伝統的神社と、中国色いっぱいの寺院が隣り合わせにある風景は、長崎文化そのものといえるでしょう。今回はそんな長崎の歴史に触れる散策路をご紹介。長年、長崎の人々の信仰心を集めてきた寺社を、当時の人々と同様にいろんな祈願をしながら巡ってみましょう。

崇福寺

福がいっぱい! 長崎の中の中国

スタートは、九州にある5つの国宝のうち、2つの国宝が存在する「崇福寺」。異国情緒を感じる長崎の観光地の代表的スポットのひとつです。福州地方出身の長崎在住唐人が中心となって、唐僧超然を招き創建した黄檗宗寺院は、今も華僑の方々の信仰を集め、年中行事はもちろん、日常的にも多くの方が足を運ぶ信仰の地です。赤い三門の前に立つだけで、中国の寺であることを実感。異国情緒を感じることでしょう。そんな崇福寺には福々しい意匠がいっぱい。今回は、それらを見つけながら散策していきましょう。まず、三門前に鎮座するのが、1対の狛犬(こまいぬ)。日本では神社で見かけるのに、中国ではお寺にあるんですね。よく見ると、両方の狛犬が口を開けていますが、中国では口の開け閉めは関係なく、向かって右の子どもの獅子と戯れているのが雌で、毬(まり)を抱えている左が雄。実はこの繍球(しゅうきゅう)とも呼ばれる毬の中から獅子が生まれると考えられているため、中国ではめでたいとされている縁起物なのです。子宝祈願の方は、触れるとご利益がありそうですね。

崇福寺三門

狛犬(雄)

狛犬(雌)

さて、三門をくぐり抜けると左手に長い石段があります。その階段脇に置かれた袖石には桃、裏には鯉の滝登りが彫られています。桃は、3000年に一度実をつけ、中国で「食べると寿命を伸ばす」「悪鬼を追い払う魔除け」の意味で縁起がいいとされる果実。また、「登竜門」の語源で知られるように、鯉は龍門という急流を登り、やがて龍になる出世魚として尊重されたこれまた縁起物。長寿祈願、出世祈願の方はよくよくお祈りを。石段を登り上がった所にあるのが、2つある国宝の1つ、第一峰門。頭上に目を向けると、赤門と呼ばれるこの門の上方、軒下には、瑞雲(ずいうん)、丁字(ちょうじ)、方勝(ほうしょう)と呼ばれる方形の首飾り、そして、現在でも漢方で珍重されている霊芝(れいし)といった色とりどりの文様が描かれています。これらは全部、吉祥文様や宝尽くしと言われるもの。ここを通り抜けるだけでなんだか福が舞い込んできそうです。

長い石段

第一峰門

裏側に廻り込むと、そこにはコウモリと牡丹(ぼたん)のポップな意匠があります。コウモリは中国で「蝙蝠(びぇんふー)」と発音。「蝠」が「福」と同じ音であることから中国人の最も好むもののひとつで、やはり吉祥を意味し、福寿を祝うものには必ずコウモリが用いられるのだそうです。また、もうひとつの国宝、本殿である大雄宝殿の右奥にあるのは、かつて来航する唐船に祀られていた媽祖(まそ)像の安置場所であった媽祖堂。祀られている媽祖様は航海安全の神様です。旅のお方にはぜひ手を合わせていただきたい神様です。

コウモリと牡丹

崇福寺大雄宝殿(国宝)

崇福寺の主な年中行事では、毎年9月?10月頃にあたる旧暦盆「中国盆会」や、旧正月を祝う「春節祭」「元宵節(げんしょうせつ)」、いわゆる〈長崎ランタンフェスティバル〉があります。この祭りは、長崎市街地一帯が中国色に彩られる祭りとして、他県の方々にも広く知られるようになりましたが、元々は長崎華僑の方々が守り継いできた大切な祭りです。特に「元宵節」にあたる最終日、崇福寺は、中国の提灯、赤いランタンと赤いロウソクが灯される幻想的な光景が広がる異空間。この日は入場無料でもあるので、ぜひ足を伸ばしていただきたいものです。

そんな崇福寺を後に、電車通りの方向へと50mほど下り、左折。明治、大正と、馬車道として活躍してきた旧道である一方通行の小路へと入っていきましょう。しばらく進むと左手に、どっしりと構えた「ぎおん社 八坂神社」の赤い鳥居が見えてきます。

古くから女性に親しまれてきた“ぎおんさん”

八坂神社

八坂神社本堂

「長崎の夏は祇園さんのほおずき市で始まり、中国盆会で終わる」と言われるほど、八坂神社の大祭「ぎおんまつり」の(ほおずき市)は長崎の夏を彩る風物詩のひとつ。八坂神社の起源は、今篭町(現在の鍛冶屋町の一部)にあった老木の樹蔭に小石祠が設けられ里民の崇敬を集めていた天王社で、後に京都祇園社の御神霊を合祀した祇園宮延寿院となり、寛永15年(1638)に現在の地に移転。神仏の合祀が改められた明治元年(1868)に八坂神社となったといいます。つまり、古くから長崎の祇園社ということで“ぎおんさん”の名で親しまれてきたわけです。御祭神は古事記や日本書紀に伝わる伊邪那岐大神(いざなぎのみこと)と伊邪那美大神(いざなみのみこと)より産まれた素盞鳴尊(須佐之男命/すさのおのみこと)。水田を乱す八岐大蛇(やまたのおろち)を退治したことで知られる英雄です。また、拝殿に向かって右手には朱の鳥居のお稲荷さんがあります。その名も「櫻姫美人稲荷大明神」。雄々しい御祭神とは正反対な命名ですね。鳥居前には、お稲荷さんにはつきものの狐ではなく狛犬が鎮座。名前といい、一風変わっていますね。商売繁盛の神様として知られるお稲荷さんですが、衣・食・住の神様としても、全国各地で多くの人々の信仰を集めてきた庶民信仰。このお稲荷さんにも、その名の由縁となった庶民的ないい伝えが残っています。それは、神社に参詣していた近所に住む夫婦が、出産で苦しんでいる狐に出会い、自宅へ抱いて帰り一生懸命介抱すると、無事出産できました。その後、元気になった母狐と子狐をこの境内に戻してあげると、その夜ご夫婦の夢枕になんとも美しい姿のお姫様が現れお礼をされたというものです。もしかしたら、それが桜のころの出来事だったのかもしれませんね。八坂神社では、このいい伝えから、古くは櫛などの新しい装身具を身に着けたり、新しい化粧用品を使ったりする際に、まずこの櫻姫美人稲荷に感謝参りをされたとも伝わります。現在でも、商売繁盛を願ってのお参りとともに、女の子の初宮詣や、七五三詣、厄払いや安産祈願など、女性の参詣がとても多いのだとか。女性の方は、ぜひ念入りにお参りし、その御神徳を得てみてはいかがでしょうか。

櫻姫美人稲荷大明神

狛犬

赤い鳥居がシンボルリックなお稲荷さんですが、八坂神社自体の鳥居も朱色なのが特徴です。諸説あるようですが、古来より災厄を防ぐ色として重視されてきた朱色は、古い神社の社殿にも使用されていたようです。鳥居をくぐり抜けると、そのご利益もありそうですね。

八坂神社からお隣の清水寺へは通り抜けることができます。拝殿横を進むと、清水寺の弘法大師を祀ったお堂横に出ます。この大師堂前には、花見時に近所の人々で賑わいを見せる大きな桜の樹が一本、立っています。桜のころの散策もおすすめですよ。

中国の影響を強く受けた寺院“きよみずさん”

長崎山清水寺

長崎山清水寺

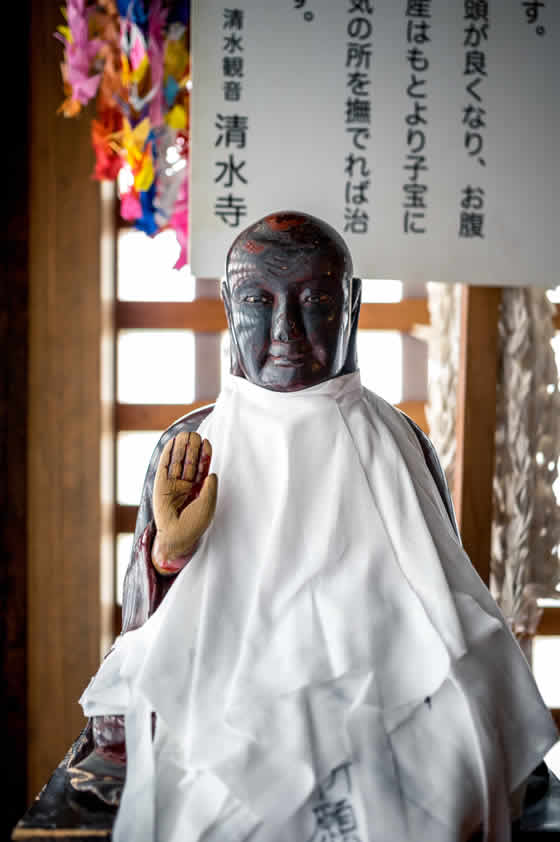

風頭山の西山麓、長崎山清水寺は、全国で唯一京都清水寺の末寺であった時代がある由緒ある寺院です。元和9年(1623)、創建したのは総本山である京都清水寺の僧 慶順で、彼が京都清水寺内院に安置されていた観音像を携え、全国各地を巡り、教えを広めているなかで西海を臨む長崎に辿り着いたと伝えられています。本堂全面に設けられた、本場京都の“きよみずさん”最大の特徴である〈長崎版 清水の舞台〉は大きな見どころのひとつ。創建当初は木造でしたが、正保3年(1646)に堅牢な石造に改築されました。実は現在はかなわないことですが、当時この地は長崎港が一望できる絶景の地でした。そう考えると、この造りはまさに清水の舞台。圧巻です。清水寺は、近年修復され、文久2年(1862)の姿に復元、2012年に国指定重要文化財に指定されました。その特徴は中国色豊かな本堂。寛文3年(1663)、筑後町から出火した火事により長崎総町66のうち、全焼57町、半焼6町という大火となりました。このとき、清水寺境内の一部も被災したとされ、それを受け、寛文8年(1668)、福建省出身の帰化唐人、貿易で財を成した大富豪 何高材(が こうざい)と、その息子、兆晋(ちょうしん)、兆有(ちょうう)兄弟が、再建の造営に着手。その際、伝統的な日本様式のなかに、当時の最先端の中国様式が数多く織り混ぜられたようです。また、京都清水寺と同様に檀家(だんか)を持たない祈願寺であることも大きな特徴でしょう。その分、祀られた御祭神の御神徳に授かろうと熱心に参詣する人々は現代でも多いお寺です。御本尊の十一面千手観音をはじめ、秘仏が多いのですが、いつお参りしてもお会いできる参詣者に最も馴染み深い仏様もいます。

長崎山清水寺 本堂

びんづる様

それが、本堂の外陣の奥におられる通称「びんづるさん」。お釈迦様の弟子の一人だったびんづる様は、神通力に優れていたことから仏像となり古くから親しまれていました。清水寺のびんづる様は、右手が取り外しできるように造られているので、安産祈願に来られた妊婦さんはその手をお腹に当て安産を祈願。また、別名〈撫で仏様〉というように、頭を撫でれば頭が良くなり、お腹を撫でると子宝に恵まれ、病気のところを撫でると平癒すると大人気です。また、八坂神社同様、清水寺も宗派を問わず、幅広い年齢層の女性の参詣者が多いのが特徴。特に、観音様を信仰する方々が、彼岸供養、子授け、安産、七五三、子育て、厄入り、厄明け、水子供養などあらゆる願い事で参詣しているそうです。

石造りの中門

長崎版「清水の舞台」の石垣

平成の大修復で美しい姿を取り戻した石造りの中門をくぐり石段を下りていると、中ほど右手にお堂があるのが見えます。ここは、江戸後期、女だてらに世界をまたにかけ、茶貿易の道を切り開いた長崎の女傑 大浦お慶さんも度々参詣していた〈聖天堂〉。秘仏の御本尊である歓喜天(かんぎてん)は、もともとヒンドゥー神ガネーシャといいます。象頭人身の男女が抱擁する形像になっていて、商売繁盛、夫婦和合、子授けにご利益があるのだそうです。お心当たりの方は立ち寄ってみてはいかがですか?

聖天堂

今回訪れた崇福寺、ぎおんさん、きよみずさんは、いずれも長崎の町ができた50年後頃に創建された寺社。そこには、昔ながらの長崎風景が残されています。現代の長崎文化のルーツである日本と中国の融合を肌で感じられる散策道、ぜひ訪れてみませんか。

★「2016長崎ランタンフェスティバル」/開催日:2016年2月8日(月)~2月22日(月)

※詳細は「長崎市コールセンターあじさいコール」?095-822-8888まで。

【関連記事】

ナガジン!バックナンバー

2002年8月 特集「崇福寺ビジュアル解剖・初級編」

2011年10月 特集「きよみずさん?京の名残と唐の香りを感じて。」

2001年11月 特集「寺町界隈ぶらり散歩道~テーマは和み!~」

諏訪神社界隈

散策に気持ちのいい季節になりました。 長崎の代表的な祭「長崎くんち」で知られる諏訪神社界隈を早起きして歩いて見ませんか。清々しい空気と厳かな神事に遭遇して運気が上がるかもしれません。今回は諏訪神社に参拝してから長坂を降っていくコースです。

諏訪神社

諏訪神社

長崎の氏神さま、諏訪神社。長崎の人には「お諏訪さん」と呼ばれて親しまれています。10月に行われるくんちでは、各踊町が奉納踊や様々な演し物を奉納する大舞台となります。御祭神は建御名方神(たけみなかたのかみ)と八坂刀売神(やさかとめのかみ)。古くから山や水、風の神として狩猟や農耕生産を見守り、建御名方神の“建”が強い威力を表す言葉であることから、武家の信仰も集めてきました。毎月15日とくんちの中日に行われる、諏訪神社の復興と長崎くんちの起源でもある湯立神事(ゆたてしんじ)は氏子である長崎市民を禍(わざわい)から守ってくれるありがたい神事です。

長坂を下って、四の鳥居まで降りましょう。注意深く参道を見てください。変わった石を発見!

男石(陽石)

女石(陰石)

諏訪神社の参道に埋め込まれている陰陽石にはご利益があります。四の鳥居付近にある女石(陰石)と一の鳥居付近にある男石(陽石)。男性は陰石を女性は陽石を踏んだあと、拝殿前の合体石を踏むと結びの願い事が叶うといわれています。試してみてはいかがですか。

陰陽石の男石から左に曲がると長い流鏑馬(やぶさめ)馬場です。この途中にあるのが、森山栄之助とラナルド・マクドナルドの顕彰碑です。

マクドナルド顕彰之碑/森山栄之助顕彰之碑

森山栄之助は長崎に生まれ、家は代々オランダ通詞を務めていました。 偽装漂着したアメリカ捕鯨船船員のラナルド・マクドナルドを取り調べたのがきっかけで、松森(まつのもり)神社参道にあった大悲庵の座敷牢でマクドナルドから本格的に英語を学び、オランダ語、英語2ヶ国語を話せる通詞として活躍しました。 「エゲレス語和解」の編集に従事し、ペリー来航の折も通訳として活躍した誇るべき長崎人です。顕彰碑は大悲庵のあった場所にちなんで建立されました。

松森天満宮

まっすぐ行くと松森天満宮の鳥居が見えてきます。

松森天満宮の鳥居

松森天満宮

放し飼いされている鶏

学問の神様である菅原道真公を祀(まつ)る天満宮です。境内に入るとたくさんの鶏に迎えられ、ちょっと驚きます。境内には江戸時代の職人が仕事をする様子が彫刻された職人尽(しょくにんづくし)があります。紙を製造する職人や船を造る職人など当時の様子が描かれていて、見応えがあります。

職人尽 紙製造の図

【関連記事】

ナガジン!バックナンバー

2003年9月 特集「秋風はこぶ長崎くんちの魅力」

2005年12月 特集「長崎神巡り?日本の神様に初詣で」

2009年1月 特集「長崎年初め 願掛け、お札、肌守り」/a>

2009年12月 特集「お諏訪の杜の庭園伝説」

2014年3月 特集「長崎初!辞書のススメ」

花満開!居留地エリアの春さんぽ

長崎外国人居留地は、安政の開国を機に、世界各国から訪れた外国人たちに対して、幕府が居住と交易を認めたエリアです。グラバー園で知られるトーマス・グラバーをはじめ、諸外国の商人が来訪し、このエリアに居住。商社、領事館、ホテル、遊技場など、外国文化が花開きました。その時代の名残が、現在の長崎の異国情緒につながっているんです。穏やかな長崎港を見下ろすことができる東山手、南山手は、かつて移り住んだ外国人たちも愛した町並み。少し暖かくなってきたら、心地よい海風そよぐ外国人居留地跡へ出掛けてみませんか。芽吹きはじめた草木や花達が、春の装いで出迎えてくれます。

春を感じる“海を感じる”散歩道!

スタートは、「長崎帆船まつり」の会場として知られる〈水辺の森公園〉です。これから新緑が美しい季節を迎えますが、青々とした芝生の薫りを思いっきり吸い込んだら心も身体もリフレッシュ。芝生の先の長崎港、長崎港口に架かる女神大橋の眺めも絶景です。今年の「長崎帆船まつり」は、4月25日(土)?29日(水)に開催。期間中、夜間は帆船もライトアップされ、周囲もイルミネーションに彩られるので、夜も楽しい散歩コースとなるでしょう。緑と水路に癒される公園内を散策したら、そのまま海沿いを松が枝埠頭、〈長崎松が枝国際ターミナル〉へと抜けましょう。

水辺の森公園

緑化された屋上広場へは利用者以外の方も自由に出入りでき、長崎港の風景を独占できるとびきりのビュースポットとなっています。長崎港には、この春も3月に4隻、4月に11隻、5月に13隻の客船が寄港予定です。長崎港を故郷に持つ姉妹船、「ダイヤモンド・プリンセス」「サファイア・プリンセス」も里帰り予定。間近に見る豪華客船は大迫力ですよ。クルーズ客船の入港時のお出迎えと出港時のお見送りイベントもすでに名物で、地元で活動する音楽家達による演奏やコーラスほか、様々な催しで心から歓送迎を表現。乗船客が船上から笑顔で応えてくれる素敵なイベントです。ターミナル周辺も、地域の幼稚園、保育園児たちが植えた花壇の花々で春爛漫です。ターミナル傍らにある〈ナガサキピースミュージアム〉は、美しい自然や子ども達の笑顔、音楽などを通し平和の素晴らしさを心豊かに味わうことのできる平和文化型のミュージアム。今年、戦後・被爆70年の節目を迎える長崎から世界へ発信する平和の玄関口です。夏を前に「平和」について考えてみませんか。

長崎港

左右に土産店が並ぶ賑やかな坂道を上り、大浦天主堂から〈グラバー園〉へ。

グラバー園は四季折々に違った彩りを見せる花の宝庫。3月、グラバーが上海から長崎に来航する際に持ち込んだ東南アジア原産の洋ラン「シンビジューム?トラキアナム」の子孫が、旧グラバー住宅の温室で可憐な花を咲かせます。実はこの花、日本で最初に紹介された洋ランなんですよ。3月下旬から4月上旬にかけてはソメイヨシノやナニワイバラが満開となり、異国情緒満点の花景色。また、この時期には薄水色の儚げ(はかなげ)な花を道端で見かけます。開港後に外国人たちによってもたらされ、居留地内にしか咲いていなかったと伝わる花です。正式にはユリ科の“マナナ”という花ですが、長崎の人々は“ハナニラ”の名で親しんでいます。4月18日(土)?5月31日(日)まで、花の香りあふれるグラバー園ではイベント盛りだくさんの「春爛漫フェスティバル」が開催される予定です。

最上段の三菱第2ドックハウスから退園。グラバー園と石橋電停とを結ぶ、垂直エレベーターと斜行エレベーター〈グラバースカイロード〉を利用し、東山手へと向かいましょう。

上り下りして実感する、居留地風情

電車の終点である石橋。その名の通り、かつてこの場所には石の橋がありました。バス停横、横断歩道脇には当時の橋の欄干が立っています。石橋電停から大浦天主堂下電停にかけて顔を覗かせる大浦川。川幅は随分狭くなっていますが、護岸には居留地が造成された当時の石垣も残っています。当時、川の周囲にはグラバーやオルトの倉庫が並んでいて、“サンパン”という小舟が長崎港沖に停泊した貿易船との間を上り下りし運搬していました。居住エリアであった南山手の高台に対し、平地である石橋・大浦界隈は、外国人達の憩いの場にホテルやパン屋、往来する船員達の衣類を洗濯するクリーニング屋などが建ち並ぶダウンタウンでした。そして、東山手には、領事館や学校が多くありました。

オランダ坂

バス通りを横断し東山手へと進むと、当時は居留地境でもあった石橋側のオランダ坂が見えてきます(地元での呼称は“誠孝院(じょうこういん)の坂”)。それにしても上るのを一瞬ためらうほどの急な坂。ゆっくり歩いていると、ジェットコースターさながらの角度で通行する車に出会い、驚かされることがあります(時間により一方通行)。このオランダ坂沿いには、明治20年代後半頃に建築された7棟の建物〈東山手洋風住宅群〉があり、うち6棟が再利用されているので立寄ってみましょう(これらの建物は、土・日曜、世界各国のランチが楽しめる国際交流の場、〈ワールドフーズレストラン 地球館〉や、居留地時代の町並みを写真やビデオで解説する〈東山手地区町並み保存センター〉、〈古写真・埋蔵資料館〉として現代でも活躍しています)。迷路のような小路をぐるり。昭和後年に改築されたその建物は洋風といいつつも、中国風の欄間や、唐草など、和の意匠が見られる和洋折衷の佇まい。共通するのは、グラバーやオルトなどの商人の住居と違い、内外ともに質素な造りであること。おそらく社宅や賃貸住宅として建てられたと推定されています。

東山手洋風住宅群

石畳の道

洋風建築群を後に、石畳の道を活水女子大学・東山手キャンパスの方へと進みます。この通りも居留地造成の際、山を切り開きできた切り通し。当初は今の3分の1ほどの道幅しかなかったといいます。一般的に「オランダ坂」と言えば、大浦海岸通電停からの活水へ続く石畳の坂道ですが、居留地に住む外国人達がプロテスタントの英国国教会(東山手)や大浦天主堂(南山手)に礼拝に行く姿を見た長崎の人々が、“オランダさんが通る坂道”という意味でそう呼んだといいます(※「オランダさん」とは、もともと出島にいた「オランダ人」を指して、外国人の総称として呼ばれました)。つまり、当時は多くの坂道が「オランダ坂」だったんです。「オランダ坂」と刻まれた石碑の横で記念写真を撮る方をよく目にしますが、その背景に建つ建物はフランス領事館として建てられた〈東山手甲十三館〉登録有形文化財でありながら、カフェとして活用されている春散歩には欠かせないお立ち寄りスポットです。ここから少し上ると、大きな桜が出迎えてくれる〈東山手十二番館〉。ロシア領事館として建設されたこの建物は国指定重要文化財で、現在「旧居留地私学歴史資料館」として、長崎で外国人宣教師たちが創建したミッションスクールの歴史を紹介しています。主屋前面のベランダに配されたベンチからの野趣に富んだ景色には心癒されます。そして、建物を囲むレンガ塀を辿り“東山手風情”と呼ばれる英国国教会跡、海星学園脇の石段へ。春風を感じつつ南山手の方角を眺めれば、新緑に包まれた大浦天主堂、邸宅背後に楠の大木が栄えるグラバー園の往時とあまり変わらぬ風景を見渡せます。

東山手甲十三館

レンガ塀

ぽかぽか陽気に誘われるように、居留地エリアへ春さんぽ。教会の鐘の音や船の汽笛を耳にしながら、長崎らしい春便り、探してみませんか。

【2015長崎帆船まつり】

開催日:4月25日(土)?4月29日(水)

※詳細は「あじさいコール」TEL:095-822-8888まで。

【長崎松が枝国際ターミナル】

時間:9時?18時(※クルーズ客船寄港時は、着岸予定時刻の2時間前~離岸してから1時間後まで開館)

入館料:無料 休館日 年中無 TEL:095-895-9512

【ナガサキピースミュージアム】

時間:9時30分?17時30分

入館料:無料

休館日:月曜休(祝日の場合は翌日休)、年末年始 TEL:095-818-4247

【グラバー園】

時間:8時?18時(入園受付17時40分)、2015年4月24日(金) ~5月5日(火?祝) ?21時30分(入園受付21時10分)

入館料:大人 610円 高校生 300円 小中学生180円

休館日:年中無休

★「春爛漫フェスティバル」/開催日:4月18日(土)?5月31日(日)TEL:095-822-8223

【東山手洋風住宅群】

・ワールドフーズレストラン 地球館/10時?17時(※ランチは土・日曜・祝日の12時?15時限定、平日はスイーツを提供)火・水曜休

TEL:095-822-7966

【東山手甲十三番館】

時間:11時30分?16時

入館料:無料

休館日:月曜休(祝日の場合は翌日休)、年末年始 TEL:095-829-1013

【東山手十二番館】

時間:11時30分?16時

入館料:無料

休館日:9時?17時 入館料:無料 休館日:年末年始 TEL:095-827-2422

【関連記事】

ナガジン!バックナンバー

2014年12月 特集「グラバー邸のもう一人の住人、倉場富三郎」

2014年3月 特集「魅力再発見!長崎の夜景」

2013年5月 特集「異国情緒長崎を造った兄弟」

2013年2月 特集「長崎ハイカラ女子教育の歴史」

2009年11月 特集「長崎の赤レンガ建造物」

2009年9月 特集「幕末の勇者が歩いた道?グラバー・お慶・海舟・龍馬?」

2009年5月 特集「長崎異人館ストーリー」

2008年3月 特集「百花繚乱!グラバー園散策」

2004年11月 特集「オペラ『蝶々夫人(マダム・バタフライ)』が知りたい」

2002年9月 特集「グラバーが住んだ丘?グラバー園?満足観光ナビ?」

2002年4月 特集「居留地時代の匂いを追って」

2003年12月 シャッターチャンス@長崎「グラバー園」

冬のグラバー園

長崎市を代表する観光名所「グラバー園」が、昭和49年(1974)の開園から、今年の9月4日で40周年を迎えた。長崎を旅した人なら「一度は行った!」 という方も多い「グラバー園」。あなたの記憶にはどんな印象が残っているでしょうか?

ところで「グラバー園」には、英国スコットランド出身の貿易商人、トーマス・ブレーク・グラバーが住んだ邸宅のほかに、いくつかの洋館が建っています。オルト邸、リンガー邸、ウォーカー邸(一部)……など、「グラバー園」は、長崎を拠点に貿易業で一旗揚げようと各国からやって来た商人たちが建てた和洋折衷の住居や、市内各地に建てられ移築された洋館群で構成されている長崎外国人居留地時代の遺産なのです。また、当時の風情を今に伝える園内の緑豊かな木々や、四季折々に花開く多種多様な花々も、グラバーやグラバーの長男、倉場富三郎など、かつての住人が植え育てたものも多く、「グラバー園」は花の名所としても見所満点! そして、長崎の魅力ある風景を見渡せる最高の視点場でもあります。

そこで今回は、冬の長崎に訪れた観光客の方、あるいは、ウィンター・デートを楽しみたい地元の方々にとっておきの「冬のグラバー園」を満喫すべく歩くコツをご紹介します。

街を包み込む光の一大ページェント開催中!

10月10日からスタートした「長崎ロマンティックイルミネーション」は、冬の長崎の魅力を一層引き立てる一大イベント。今年は、大幅にパワーアップし、長崎の夜をきらめく光のアートで演出しています。長崎一のロマンティック・スポットと言えば、〈出島ワーフ〉から〈長崎水辺の森公園〉にかけてのベイエリア。このエリアは、長崎港口に女神大橋の照明も瞬いて見え、ムード満点の冬の定番デートスポットです。恒例の〈出島ワーフ〉に加え、碇泊(ていはく)する帆船〈観光丸〉や、出島ハーバーのヨットも装飾され、水面に映り込む鮮やかなイルミネーションがお出迎え。さらに進むと〈長崎県美術館〉の中心を流れる運河が3色に変化するソーラー・ライトとギャラクシーオブジェで大変身したミルキーウェイが瞬いています。また、〈長崎水辺の森公園〉周辺、市電が通る大浦海岸通り沿いの〈水辺の公園レストラン〉から続く運河には、大小のクリスタルツリーが設置され、神秘的な景観をつくり出しています。運河に架かる橋の上は、とっておきの写真が狙えるポイントですよ。

「グラバー園」から見下ろす世界新三大夜景

さて、これら水辺のイルミネーションエリアを通過し、第2のイルミネーションエリアである南山手の小高い丘へと進むと、ライトアップされた国宝〈大浦天主堂〉、そしてメイン会場とも呼べる「グラバー園」へと着きます。約30万球のイルミネーションに包まれた園内は、まるで光のアート。点在する洋館群はライトアップされ、時空をさまようかのような幻想的な雰囲気を醸し出しています。また、長崎最大のイルミネーションというべき、2012年、世界新三大夜景に認定された街全体で構成された夜景が眼下に広がります。「グラバー園」は、長崎港口から連なる山の稜線にすっぽりおさまった宝箱のような夜景が楽しめる恰好の夜景スポットでもあるのです。灯りの一つひとつが、長崎市民の生活から成る街灯りであることが長崎夜景最大の特徴であり最大の魅力。正面の丘では、〈海星学園〉や〈活水学院〉など、グラバーたち貿易商人たちがこの地で活躍した頃に建てられた東山手のミッションスクールがライトアップされ、先程通ったベイエリアに広がるイルミネーションエリアを眺めることができます。対面する長崎随一の夜景スポット〈稲佐山〉からとは、角度の違った夜景が楽しめますよ。そしてさらに、一年中でいちばん、ロマンティックなムードが高まるクリスマスシーズン、12月22日(月)~25日(木)は、「グラバー園ウィンターフェスティバル」と題し、さらにムードが高まる演出が用意されています。願いを書いて火を灯す「ハートキャンドル」や音楽イベントなど、限定イベントが盛りだくさんです。

寒空のなか、瞬時に心を温めてくれるような、光り輝く「グラバー園」は、冬の期間だけ味わえる特別なシチュエーション。かつて訪れた「グラバー園」とは、ひと味違った印象を受けるのではないでしょうか? ぜひ、2度目、3度目の「グラバー園」は、ロマンティックな光のアートを道標に、周囲の風情を存分に味わいながら満喫していただきたいものです。

【グラバー園】

長崎市南山手町8番1号

時間:通常8時~18時(入園受付は17時40分終了)

2014年10月10日(金)~12月21日(日)~20時(入園受付は19時40分終了)

2014年12月22日(月)~12月25日(木)~21時(入園受付は20時40分終了)

2014年12月26日(金)~2015年1月25日(日)~20時(入園受付は19時40分終了)

※以下の期間は、通常開園(2014年11月13日、14日、12月2日)

休館日:年中無休

入館料:大人 610円 高校生 300円 小中学生180円

問い合わせ:グラバー園管理事務所 電話:095-822-8223

http://www.glover-garden.jp

【長崎ロマンティックイルミネーション】

期間:平成26年10月10日(金)?平成27年1月25日(日)

点灯時間:17:00?22:

場所:グラバー園、長崎水辺の森公園周辺

料金:グラバー園以外は無料。

問い合わせ/長崎市コールセンター「あじさいコール」電話:095-822-8888

【関連記事】

ナガジン!バックナンバー

2014年3月 特集「魅力再発見!長崎の夜景」

2013年5月 特集「異国情緒長崎を造った兄弟」

2013年2月 特集「長崎ハイカラ女子教育の歴史」

2009年11月 特集「長崎の赤レンガ建造物」

2009年9月 特集「幕末の勇者が歩いた道?グラバー・お慶・海舟・龍馬?」

2009年5月 特集「長崎異人館ストーリー」

2008年3月 特集「百花繚乱!グラバー園散策」

2004年11月 特集「オペラ『蝶々夫人(マダム・バタフライ)』が知りたい」

2002年9月 特集「グラバーが住んだ丘?グラバー園?満足観光ナビ?」

2002年4月 特集「居留地時代の匂いを追って」

2003年12月 シャッターチャンス@長崎「グラバー園」

長崎くんち 満喫ナビ

長崎の氏神 諏訪神社の秋の大祭「長崎くんち」は、もともと旧暦の9月9日に行われていたことから「くんち」といい、毎年10月7、8、9日に行われます。その年に奉納踊を出す当番町「踊町(おどりちょう)」は、現在59ヶ町あり、約7年に一度、そのお役目が巡ってきます。寛永11年(1634)にはじまった、この祭り最大の特徴は、海外交流とともに発展したこの町の歴史背景が大きく関わっており、評判の歌舞伎や、出島や唐人屋敷の風俗に工夫を加え育て上げてきた“町人による奉納”だということでしょう。また、歴代の長崎奉行の援助によって年々盛大となり、“異国情緒に溢れ、豪華絢爛!”これが「長崎くんち」の魅力となり、380年間、演者、観客双方を魅了してきました。

地元の方にとっても、また「長崎くんち」を目的に観光に来られた方にも、ぜひ、この3日間を満喫していただきたいもの。そこで今回は、「長崎くんち」の歩くコツをご紹介します。

専門ワードで学ぶ基礎知識

「おくんち」/「長崎くんち」が正式名称ですが、地元の人はこう呼びます。ちなみに、「諏訪神社」のことは親しみを込めて「お諏訪さん」と呼ばれます。

「踊場」/奉納踊りが行われる場所。諏訪神社、お旅所(おくんち広場)、八坂神社、公会堂前広場の4ヶ所に“桟敷席”(有料)が設置されます。特等席である諏訪神社の参道“長坂”は無料ですが、整理券が必要です(毎年7月に募集/諏訪神社さじき運営委員会http://www.kunchi-sajiki.com/)。

「前日(まえび)、中日(なかび)、後日(あとび)」/中日はおわかりの通り3日間の中日。初日を前日、最終日を後日というので覚えておきましょう。ちなみに、前日に雨が降り中止となると、順延されますが、中日以降に降ったらそのまま続行されますのでご注意を。

「御渡御(おくだり)、御還御(おのぼり)」/諏訪神社に祀られる、諏訪、住吉、森崎の三社の神輿は、前日(まえび)、急な坂段が続く参道を駈け下ってお旅所へと向かい、後日(あとび)、再びその急な坂段を駆け上がり還ってきます。御渡御は前日の13時に諏訪神社を、御還御は後日の13時にお旅所を出発します。

「庭先回り」/諏訪神社など所定の本場所を済ませた後、各踊町が市内の事業所や官公庁、民家などを巡り、演し物を呈上することで福をお裾分けし、お祝いするもので、短い踊りやお囃子を玄関先や店先、門前で演じる様子を、一般客も見ることができます。また、年によっては、中日に中央公園で踊が呈上されることがあります。どちらも無料です。

「奉納踊(演し物)」/神前に奉納されるのは、大きく「踊り」「曵き物」「担ぎ物」に分類されます。「踊り」には、日本舞踊、阿蘭陀万歳など、「曵き物」には、川船、唐人船、龍船、御座船、御朱印船・竜宮船・阿蘭陀船・南蛮船など、船型に車を付け大勢で曳くものがあり、船ではありませんが「鯨曳」(鯨の潮吹き)や曳壇尻もこれに入ります。「担ぎ物」には、コッコデショ(太鼓山)や鯱太鼓があり、大勢の担ぎ手が担ぎ、前進後退や回しののち、空に放り上げて、手拍子のあと片手で受け止める離れ業が見物です。

「傘鉾」/踊町の列の先頭に立つのが「傘鉾」であり、町印でプラカードの役目を果たしています。重さは130~150kgといわれ、これをひとりで担ぎ、踊場をまわる様は圧巻です。また、その年の踊町の傘鉾が御渡御の行列に続いてパレードする「傘鉾パレード」も見物です。傘鉾が一斉に回る様子は力強く、あちこちから「モッテコーイ」「フトウマワレ」の声が掛かります。

「掛け声」/アンコールの際、または、なかなか入場してこない時の催促の場でも使われる「モッテコーイ」は有名ですが、本踊では所望するからもうひとつやれ、という意味の「ショモ~ヤ~レ」が同じ意味で使われます。そして傘鉾が回る時に掛けるのが、大きな輪を描いて雄大に回れ、という意の「フトウマワレ」。そして、全てに通じる決めの掛け声が、よくやった!感動した!という意味の「ヨイヤ~」。出演者にとっては、盛大な拍手とともに掛けられる最高の掛け声です。

踊場

御渡御(おくだり)

傘鉾

掛け声「モッテコーイ」

見どころは、“古いのに新しい”!

各町7年に一度の奉納であるため、町ごとの強い結束力と、確かな継承がこの祭りの要です。基本的な演し物は変わりませんが、年毎に趣向を凝らした演出が加わり観客を魅了します。つまり「普遍性」と「進化」が見どころといえるでしょう。普遍性を追求している踊町といえば、唐人屋敷に住む中国人から直接伝授された籠町の「龍踊り」や万屋町の「鯨の潮吹き」、樺島町の「コッコデショ」などでしょう。川船などの曵き物では、飾り船頭や船頭と根曵き衆(曵き手)の父というような二世代、親子の共演というのもよくある演出です。また、曵き回す方向に変化を与えたり、スローモーションで回したり、ハッピを脱ぎ捨て片肌を脱いだり、と観る者に驚きと感動を与える演出が続々披露されます。

町印である傘鉾も継承されているものも多く、町名に因み趣向を凝らした様々な装飾が施されており、ビードロ細工やカラクリ仕掛けなどがあります。周囲に下げる布を垂れまたはさがりといいますが、これを新調するにしても、長崎の伝統工芸で、幾重にも糸を重ねる立体的な刺繍が施される「長崎刺繍」を用いたものなど、古き伝統が起用され、それがまた新しい伝統を生んでいます。

スケジュールを把握してGO!

桟敷席を入手できなかった人は、どうにかして「庭先回り」で一目観たいという気持ちになるもの。また、お目当ての踊町を“おっかけ”する人も多く、そんな人に役立つのが、地元NBC長崎放送が展開している「長崎くんちナビ」です。毎年「庭先回り」の詳細情報をインターネットで発信してくれるので、パソコンやスマートフォンなどでリアルタイムな動きを確認することができるのです。また、9月末頃より最終日まで3日間の「庭先回り」の予定と概略地図を1枚にした「庭先回りマップ(スケジュール)」が長崎駅(観光案内所)、バスターミナル(県営 バス駅前・長崎バス新地)、長崎くんち案内所(浜市アーケード)などで配布されます。偶然の出会いではなく、必然の出会いを約束するこのシステム、是非活用してみましょう。

「長崎くんちナビ」(9月末よりホームページにて情報掲載)

【NBC長崎放送】

TEL095?824?3111

http://www.nbc-nagasaki.co.jp/

※今年の日程ほか、長崎くんちの詳細情報

【長崎伝統芸能振興会】

TEL095?822?0111

http://nagasaki-kunchi.com/

【関連記事】

ナガジン!バックナンバー

2003.9月 特集「秋風はこぶ 長崎くんちの魅力」

2008.10月 特集「傘鉾に恋して」

2009.10月 長崎のお宝「諏訪町の子龍」

2002.9月 歌で巡るながさき「長崎くんちの歌」

長崎さるくガイドの案内で有意義な旅を

長崎は観光名所があふれている。

そのおおかたは市街地に集中し、市中を走る路面電車で巡ることができるので、観光客の方にとっては観光しやすい場所だと言えるだろう。

しかし、ただただ名所から名所へと電車を乗り降りして訪れたとしても通りすがりの上っ面観光、建物を見ただけ、あるいは写真撮っただけになるおそれがあるということも旅を重ねた人なら御承知のハズ。

やはり、旅慣れた人ならばその土地の文化や歴史などある程度の予備知識を携えての来崎になるだろう。

そんな旅慣れた人に、さらにオススメしたいのが長崎さるくガイドの存在!

研修を受け、正式に登録された地元のボランティアガイドが、長崎市内の観光名所へ同行して詳しく案内してくれるのだ。

ボランティアガイドとして心掛けていることを、ガイド歴10年を越えるベテランガイドの一人はこうお話しくださった。

「歴史を勉強して知っておくことも必要ですが、第一に心掛けていることは、お客さまがいかに長崎で楽しく過ごして下さるかということです。

そのためには地元の言葉で裏話を交えたり、路地に入ってみたりと観光雑誌などにはない身近なガイドをするということですね」。

更に突っ込んだ歴史を知りたい方は、精通したガイドを派遣してくれるのであらかじめその旨を伝えてみよう。

詳しくは、「ながさき」を歩こう 長崎さるく http://www.saruku.info/のホームページをご覧ください。

問合せ先 / (一社)長崎国際観光コンベンション協会

TEL095-823-7423/ FAX095-824-9128/ http://www.at-nagasaki.jp/nitca/

坂の街・長崎ならではの斜行エレベーターを使おう!

グラバー園を擁する南山手の斜面地をス~イスイ運行するエレベーター

その名も「グラバースカイロード」。大浦石橋(大浦天主堂下を通過する路面電車の終点)から南山手方面へ徒歩1分。

坂の街・長崎に、全国でも類をみない斜面エレベーターなる交通手段が誕生し、地元の人はもちろん観光客にも頼られる「足」となっている。

以前は徒歩しか交通手段がなかった斜面市街地においてこれは画期的かつ重要な役割。

何せ向かいの東山手の高台に立ち並ぶ建物が写真のように見えるような傾斜なんだから……平坦な街にお住まいの方々はさぞ驚きのことだろう。

このエレベーターと平行した坂道には、「相生地獄坂」と名付けられた坂段が存在している。

坂の登り口の掲示板には「相生地獄坂 体力作り坂(223段)100kcal(上り・70kcal 下り30kcal)」の文字。

それはそれは、冬でもかすかに汗ばんでしまう、まさしく地獄のような坂なのだ。

それに比べ傾斜角度31度、延長約160メートルのこのエレベーターは、往復3分39秒でその坂と同じ距離を移動できるまさしく「天国」のような存在。

さらにエレベーター内にはベンチもついていてお年寄りや子ども、身体の不自由な方にも優しい設計となっている。

丸窓からは長崎の風景シンボルとも呼べる長崎港と稲佐山をセットで眺められる。

午前6時から午後11時30分までという運行時間の長さも魅力 。

ぜひ各乗降場の周囲に設けられた遊歩道から長崎港や洋館群が立ち並ぶ東山手の町並みなど、長崎らしい景観に触れていただきたい。

夜景スポットとしもバッチリ!だし、向かいの彦山(ひこさん)から昇る朝日を拝める早朝の散策もオススメだ。

レベーターの操作は乗務員の方におまかせ。

親切に道案内もしてくれる。

乗降場からの長崎港を望む絶景はこんな感じ。

終点がグラバー園の最上部である「旧三菱第2ドックハウス」の横なので、眺望はバツグン。

あとはずっと下りながらラクラクと園内散策が楽しめる。

車椅子利用者やお年寄りも安心してグラバー園に入園できる。

●利用料金 / 無料

●運行時間 / 6:00~23:30

<交通アクセス>

路面電車 / 長崎駅前から正覚寺下行きに乗車し、築町電停で反対側線路へ渡り石橋行きに乗り換える。その際、料金を支払い「乗り換え券」をもらう。終点石橋で下車、徒歩1分。

バス / バス停長崎駅前東口から田上、大平橋行きに乗車し、石橋で下車、徒歩1分。

車 / 長崎駅前から約10分。

問合せ先 / 長崎市都市計画部交通企画課 TEL095-829-1170

観光案内所を使おう!

長崎市観光案内所

JR長崎駅の改札口横にある「長崎市観光案内所」は、観光地までの道案内から当日のホテルの空室案内、予約までを一手に引き受けてくれる旅行者の強い味方だ。

市中を走る電車やバスのお得な一日乗車券の販売も行なっている。

そしてここで手に入れるとさらに便利なのが、市内の主な観光スポットを掲載した『Nagasaki Guide Map』。

JRで長崎入りした人はもちろん、空港から高速バスで長崎駅前まで乗車した人もぜひ足を運んでみよう。

ガソリンスタンド

長崎市内にあるガソリンスタンドでは『駐車場&観光案内長崎お出かけマップ』を配布している。

主な観光施設の場所はもちろん、開館時間や入場料、そしてマイカーで長崎入りした人にとっても役に立つ交通のウラ技や主な駐車場の案内が詳しく掲載されている。

街かど観光案内所

町のあちらこちらでみかける『街かど観光案内所』というステッカーが貼ってあるガソリンスタンドや商店では「異国のエリア(大浦地区)」「賑いと歴史のエリア(中央地区)」「愛と平和のエリア(浦上地区)」「展望のエリア(稲佐山地区)」に分類した4つのエリアマップを配布中。

これらの観光パンフレットを片手に電車やバスを利用すれば、よりスムーズな旅が楽しめるので、ぜひお試しあれ。