本文

ひがしデジタルアーカイブ

東総合事務所は、東部地区活性化実行委員会と連携して、長崎市東部地区の過去の風景、生活の様子、祭事などを収めた貴重な写真や映像をデジタル化し、蓄積・長期保存のうえ、さまざまな方法で活用していくことで地域愛の醸成につなげる「ひがしデジタルアーカイブ」に取り組んでいます。

※東部地区活性化実行委員会…東部地区の活性化を目的として各地区(日見、矢上、古賀、戸石、橘、高城台)の代表者で組織する会議

『ながさきE@Story』では、東部地区のとっておきの古写真を、現在の状況とあわせてご紹介します。(随時更新予定!)

なお、東部地区の古い写真や映像をお持ちで、東総合事務所にお貸しいただける方は、今後活用させていただきたいので、ぜひ地域福祉課までご連絡ください。撮影時期、撮影場所、往時の状況や思い出などもお伺いできれば幸いです。

≪目次≫ (対象の記事へジャンプします)

【第1号】 現川の石橋群(令和6年6月更新)

【第2号】 長崎大水害時の矢上町(令和6年7月更新)

【第3号】 かき道橋(令和6年8月更新)

【第4号】 長崎県自動車検査場兼自動車運転者試験場跡(令和6年9月更新)

【第5号】 矢上普賢岳と番所橋(令和6年10月更新)

【第6号】 古賀小学校と旧古賀中学校(令和6年12月更新)

【第7号】 長崎市民網場プール(令和6年12月更新)

【第8号】 日見トンネル(令和7年1月更新)

【第9号】 矢上普賢岳からみた戸石・牧島(令和7年2月更新)

【第10号】 <令和4年度企画展>ひがしの橋の写真展(令和7年7月更新)

【第11号】 <令和5年度企画展>絵葉書にみるひがしの今・昔(令和7年7月更新)

【第12号】 <令和6年度企画展>東部地区学び舎の古写真展(令和7年7月更新)

【別冊】ながさきE@Story~ひがしの名工芸~(新しいウィンドウで開きます)

【第12号】<令和6年度企画展>

東部地区学び舎の古写真展

過去に開催した企画展(東総合事務所に展示した写真)を本ページで再度振り返ります。

<令和6年度のテーマ> ”学び舎”

閉校、統廃合、移転、建替えなどにより、今では姿を見ることのできない東部地区の校舎の写真を集めてみました。

木造の校舎は時代を感じさせますね。あなたが通った校舎はありますか?

【第11号】<令和5年度企画展>

絵葉書にみるひがしの今・昔

過去に開催した企画展(東総合事務所に展示した写真)を本ページで再度振り返ります。

<令和5年度のテーマ> ”絵葉書”

東部地区で昔にぎわっていた名所や今では絶対に見られない風景、あるいは今もほとんど変わらない景色が絵葉書として現代に届けられています。

現在の写真は、できるだけ同じ場所から同じ角度で、山や島の稜線を意識しながら撮影しました。どうぞ見比べてみてください。

絵葉書にみるひがしの今・昔 (PDFファイル/8.81MB)

【第10号】<令和4年度企画展>

ひがしの橋の写真展

過去に開催した企画展(東総合事務所に展示した写真)を本ページで再度振り返ります。

<令和4年度のテーマ> “橋”

明治期から残る石橋、今は存在しない幻のアーチ、近代ブリッジ、橋にまつわるエピソード…。

ひがしの橋のハシからハシまで、どうぞご覧ください。

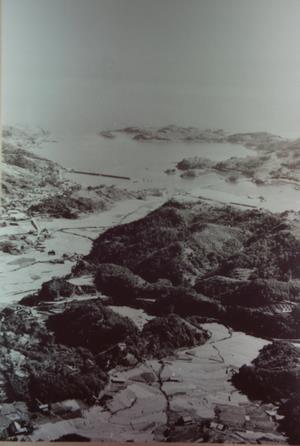

【第9号】 矢上普賢岳からみた戸石・牧島

上の古写真は昭和38年に撮られたもので、下が令和6年の写真。どちらも矢上普賢岳から戸石・牧島方面を写しています。写真奥の牧島と手前の本土とを結ぶ橋はどちらの写真にも写っていますが、実は古写真に写っている橋は昭和35年に完成した吊り橋の牧島橋。従来の吊り橋とは違い、人が通っても決して下がらないと言われた県下初めての吊り橋でした。現在の写真の橋は、昭和44年に架け替えられた牧戸橋です。また、古写真中央にある小高い丘は現在、住宅地に変わってしまっているのがわかります。古写真では田んぼが目立ち、家はわずか。時代は移り変わっていきますが、牧島の湾は昔も今も変わらぬ姿を見せてくれます。

昭和38年の戸石・牧島

令和6年の戸石・牧島

【第8号】 日見トンネル

東部地区と長崎市街方面をつなぐ日見トンネルについてご紹介します。

自動車の普及に伴い、大正15年に当時の日本最大規模のトンネルとして完成しました(全長642m、幅員7.4m 石張アーチ環で囲まれた馬蹄形抗口を有す2車線仕様、コンクリート造り)。平成14年2月14日に技術的、デザイン的にも貴重な文化遺産、国土の歴史的景観に寄与しているとして文化庁の登録有形文化財に登録されています。今では新日見トンネルも開通していますが、日見トンネルはこれまでも交通の要所として活躍し、開通後100年余り経つ今も当時の趣のまま我々を見守り続けてくれています。

日見トンネル(大正期)

日見トンネル(現在)

トンネル内部工事(1)

トンネル内部工事(2)

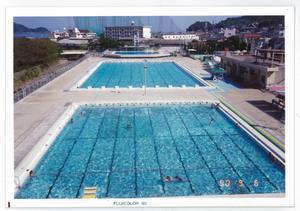

【第7号】 長崎市民網場プール

日見地区で長年市民に親しまれている「長崎市民網場プール」についてご紹介します。

昭和36年 「長崎水泳プール」が長崎国際文化センター建設委員会により設置

(25mプール、50ⅿプール(公認)、飛び込みプール)

昭和39年 長崎県に移管され、「長崎県網場プール」と改称

昭和44年 長崎国体夏季大会開催(飛び込み競技)

平成9年 「長崎県網場プール」が解体され、長崎県が長崎市に無償移譲

平成10年 「長崎市民網場プール」が完成

(25ⅿプール:9コース、幼児用プール)

現在も毎年多くの子ども達や家族連れでにぎわっています。

(真ん中の写真手前側は現在、長崎ペンギン水族館の駐車場となっています。)

【参考文献:日見五十年のあゆみ】

長崎県網場プール(平成2年撮影)

現在の長崎市民網場プール1(上と同位置より撮影)

現在の長崎市民網場プール2(25ⅿプール、幼児用プール)

【第6号】 古賀小学校と旧古賀中学校

現在の古賀地区市民センターの敷地には、以前「古賀小学校」、「古賀中学校」、「諫早農高分校」がありました。古賀小学校は昭和32年に松原町の新校舎に移転。古賀中学校は矢上中学校、戸石中学校と統合され、東長崎中学校となり、昭和33年3月をもって廃校となりました。平成6年に西陵高校分校が開校し、諫早農高分校と並存していましたが、諫早農高分校は平成8年に閉校。西陵高校分校も平成19年に閉校し、その後、古賀地区市民センターとなりました。

古賀小中学校(昭和24年撮影)

古賀中学校(昭和33年撮影)

古賀地区市民センター(現在)

【第5号】 矢上普賢岳と番所橋

古写真は田ノ浦の高台から矢上普賢岳方向を撮影したものと推察されます。古写真の左下に写っている番所橋は、大正12年(1923年)に架設された3代目と思われます。現在の番所橋は、昭和61年(1986年)に架設された4代目です。橋名は役人の番所が付近にあったことが由来です。昔も今のように、たくさんの方が番所橋を行き交ったことでしょう。

左下に番所橋があります。

現在の写真です。

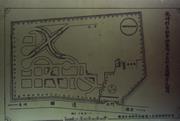

【第4号】 長崎県自動車検査場兼自動車運転者試験場跡

東望山入口(県警機動隊側)の県営バス矢上営業所があった場所には、以前、自動車の運転免許試験場がありました(自動車検査場も併設)。大正期に自動車取締令が施行され、茂里町(昭和7年)と尾上町(昭和8~9年)で簡単な運転免許試験が実施されていましたが、昭和10年(1935)に矢上青年学校を借り上げ、本格的な試験場をこの地に開設。コースによる試験が月に一度おこなわれていたとのことです。昭和35年(1960)に大村市に移転。のちに県営バスの営業所となりました。(以上、『矢上のあゆみ(郷土史勉強会)』を参照)

9月21日(土曜日)から9月30日(月曜日)は「秋の全国交通安全運動」期間です。運転免許証を確実に更新し、交通事故を絶対に起こさないよう、安全運転をお願いします!

現在の辻の尾公園付近から撮影したもの。左側の道路は国道25号(現在の国道34号)。奥に切通・日見方面を望む。

上の写真と逆の方角から撮影したもの。奥の山は矢上普賢岳。

県営バスの旧矢上営業所付近の現在の写真。

試験場の平面図も写真で残されています。

【第3号】 かき道橋

東部地区の中心を流れる八郎川の河口から数えて3番目のかき道1丁目と矢上町を結ぶ「かき道橋」。古写真(上)は昭和9年(1934)の架橋後に現在のJA長崎せいひ付近から撮影されたものと思われます。写真の裏書には「長崎市稲佐の假橋を柿道区にて買収し架ける」とあり。稲佐付近に仮設していたものを移してきた橋だそうで、見るからにしっかりとした橋桁ですね。その後架け替えられた2代目のかき道橋は長崎大水害(1982)により流失し、昭和59年(1984)12月に現在の3代目に架け替えられました。今年は初代から丸90年、3代目から丸40年の節目の年(調査不足のため2代目の架橋時期は不詳)。これからも市民の生活と流通に活躍してほしいですね。

初代のかき道橋

写真左側に架かる橋が2代目(撮影時期は昭和50年代で長崎大水害による流失前)

現在のかき道橋

【第2号】 長崎大水害時の矢上町

42年前の昭和57年(1982)7月23日、長崎大水害がおこりました。17時から24時までの7時間雨量が矢上団地で360mm超を記録(『2000年の東長崎』より引用)し、東部地区では102名(日見地区36名、東長崎地区66名)の死者・行方不明者が出ました。今回のデジタルアーカイブは、長崎大水害時の矢上町(東公民館付近)を撮影した写真をご紹介します。壊れた家屋の建材や土砂・流木、自動車などが流され、完全に機能を失った国道と、損壊した商店街の様子が撮影されています。これから大雨や台風などにより風水害が起きやすい時期となりますので、過去の災害などを教訓として、まず”命を守る行動”の準備をしておきましょう!

長崎大水害時の東公民館前(長崎方面に向かって撮影)

現在の東公民館(東部地区にこにこセンター)前

長崎市 「防災」 のページはコチラから。(新しいウィンドウで開きます)

【第1号】 現川の石橋群

明治23年(1869~1870)頃に中島土市氏が、本河内の石橋を参考として、現川住民の協力を得て、現川川に5つの石橋を架けました。うち1橋は洪水により流失。残った4橋は、その歴史的価値から、市の有形文化財に指定されましたが、長崎大水害によりすべて流失しました。アーチの命ともいえる輪石の架け方は、野面石(のづらいし)を削らず、ほぼそのままのかたちで、崩れることなく組み重ねるという、常軌を逸した工法であったとされています 。

小藤橋

(現在の小藤橋)

山の神橋

(現在の山の神橋)

山川橋

(現在の山川橋)

樫の木渡瀬橋(屋敷橋)

(現在の樫の木渡瀬橋)

(参考)長崎大水害後の現川川(屋敷橋付近)

【地図】