本文

【別冊】ながさきE@STory~ひがしの名工芸~

東部地区のとっておきの古写真は『ながさきE@STory』の中でご紹介していますが、本ページは古写真ではなく”いまの写真”で東部地区の魅力を発信。名付けて『【別冊】ながさきE@STory』。まずは、東部地区に伝わる”名工芸”を順次ご紹介していきたいと思います。

≪名工芸その1≫ 古賀人形

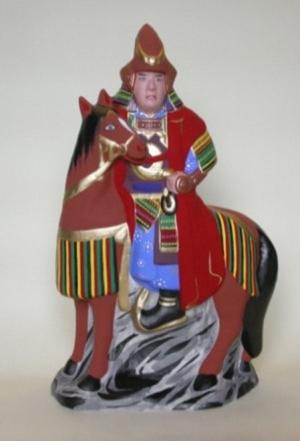

長崎市東部の古賀地区が誇る名工芸・古賀人形。京都の伏見人形、仙台の堤人形と並び、日本の三大土人形のひとつとされ、長崎県知事指定伝統的工芸品にも選ばれている。人や動物をモチーフとした、白、黒、赤、青、黄、緑といった原色の鮮やかな色使いが特徴。軍鶏を抱えた黒い中国服の男性を表現した「阿茶さん」など、現在88種類が完全手作業で製作されている。それだけに全く同じ物は2つとなく、数か月待ってでも手に入れたいという人は少なくない。

1 古賀人形の歴史

窯元である小川家の元祖・金右衛門は、もともと大村藩の藩士だったが、浪人となり、古賀村に移り住み、農業で生活を営んでいた。

その後、長崎を訪れた京都の土器師・常陸之介から土器の製法を伝授された3代目の小川小三郎が、農業かたわら、副業として神仏用や儀式用の土器を製造していたが、晩年の文禄元年(1592)からは小型の人形も作るようになった。これが古賀人形の始まりとされている。

土器や人形の製造はその後代々継承され、一方で小川家は長崎に向かう高官の休憩所でもあったため、古賀人形は長崎土産として諸大名などに広く人気となったそうだ。

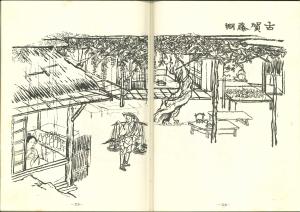

小川家は藤棚の名所としても有名で、ある日、小川家を訪れた詩人が人形と藤を題材として句を詠み、短冊にしてぶらさげていたところ、その夜何者かに盗まれてしまったのだが、後日になって、その詩人は蜀山人(江戸後期の文人・大田南畝(おおたなんぽ)の別号)であったと知り驚いた、というエピソードも残る。

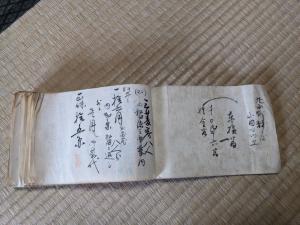

また、大正期には「松楓園(しょうふうえん)」という松茸をふるまう茶屋が当地に設けられ、絵葉書にもなっているが、丸山や三菱からの客人の名前が多く記された収入台帳(小川家所蔵)からも往時の賑わいが想像される。

古賀人形は、昭和42年(1967)頃までは一族三家が継承してきたが、現在に至り、その匠は19代目の小川憲一氏のみとなった。

(参考:『2000年の東長崎』)

|

|

|

|---|---|---|

| 長崎名勝図絵の古賀藤棚の頁 | 松楓園(絵葉書) | 小川家に残る松楓園の収入台帳 |

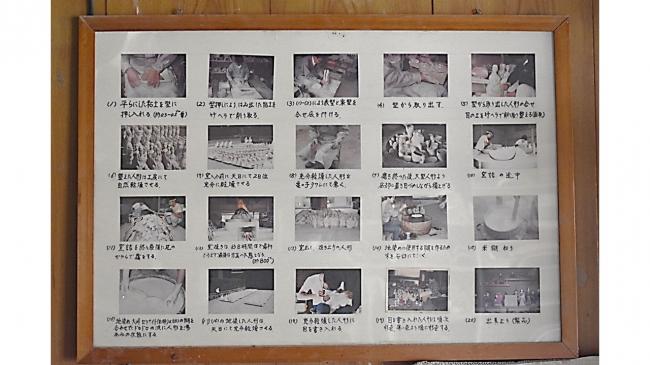

2 古賀人形の製造工程(クリックするとPDFで大きく見れます)

3 古賀人形(作品)

|

|

|---|---|

| 阿茶さん(あちゃさん) | 西洋婦人(せいようふじん) |

|

|

| 源義経(みなもとのよしつね) | 加藤清正(かとうきよまさ)(馬乗り) |

|

|

| 角力取り(すもうとり) | オランダさん(おらんださん) |

|

|

| 鶏猿(にわとりざる) | 花馬(はなうま) |

|

|

| 鯨の潮吹き(くじらのしおふき) | 大狆(おおちん)・中狆(ちゅうちん)・小狆(こちん) |

4 古賀人形を継承する小川憲一さん

「小学生の頃は色塗りなどを手伝っていた。」小川さんが本格的に修行を始めたのは23歳頃。始めは見様見真似で一人前になるまで10年かかったそうだ。

人形を一窯分商品化するまでには3か月から半年を要するが、作業工程の中で最も集中するのが“目”と“口”を描く時で、それは必ず色付けの最初におこなう。なぜなら、人形の命ともいうべき目と口を色付けの最後にすると、失敗した場合にそれまでの工程が台無しになってしまうからだ。それだけ「顔」は古賀人形の特徴として重要な部分なのである。

「60歳を過ぎてから目が衰えはじめ、色付けも細かい部分に時間がかかるようになった。」小川さんはそう語ったが、そのわりには不安や焦りは少しも感じられず、むしろポジティブに向きあっていくような心構えに聞こえた。

「小川さんにとって古賀人形とは?」という最後の質問には、微笑みながら「家業だからね」と答えてくださった。その言葉と表情からは、古くより郷土に伝わる工芸を継承する者としての責任と人形づくりへの愛着がひしひしと感じられた。