本文

長崎版地域包括ケアシステム推進に向けた取り組み

長崎市を取り巻く現状と課題

長崎市では、総人口や現役世代人口が減少している中、2025年(令和7年)3月末現在、高齢化率は34.9%で、65歳以上の高齢者が総人口に占める割合は約3分の1となっています。今後も、高齢化率は上昇することが見込まれているため、支援が必要な高齢者や認知症高齢者の増加、介護人材の不足等に伴うさまざまな問題など、超高齢社会への対応が求められています。

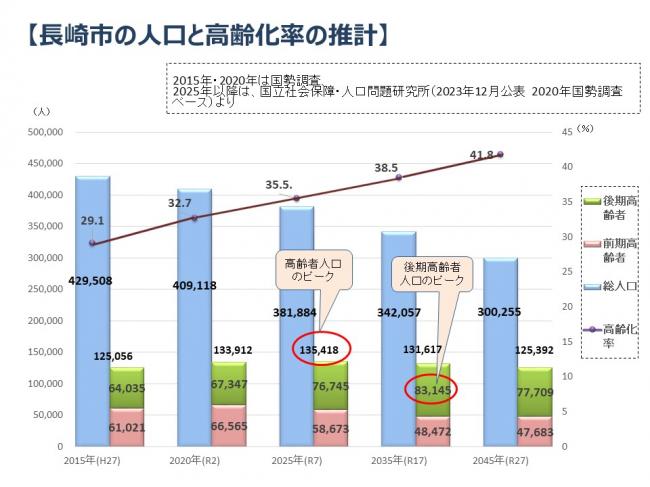

高齢化率の上昇・特に後期高齢者の増加

このグラフは、長崎市の人口(総人口、前期・後期高齢者人口)と、総人口に占める65歳以上の高齢者の割合である高齢化率の推移を示したものです。

青い棒グラフの総人口は次第に減少していきますが、赤い折れ線グラフの高齢化率は上昇していくものと推計されています。

また、団塊の世代が75歳を迎えた2025年(令和7年)に高齢者人口のピークを迎え、さらに75歳以上の後期高齢者人口は2035年(令和17年)にピークを迎えると推計されています。

| 区分 | 総人口 | 高齢者人口 | (内訳) | 高齢化率 | |

| 前期高齢者数 | 後期高齢者数 | ||||

| 2020年(R2) | 409,118人 | 133,912人 | 66,565人 | 67,347人 | 32.7% |

| 2025年(R7) | 381,884人 | 135,418人 | 58,673人 | 76,745人 | 35.5% |

| 2035年(R17) | 342,057人 | 131,617人 | 48,472人 | 83,145人 | 38.5% |

| 2045年(R27) | 300,255人 | 125,392人 | 47,683人 | 77,709人 | 41.8% |

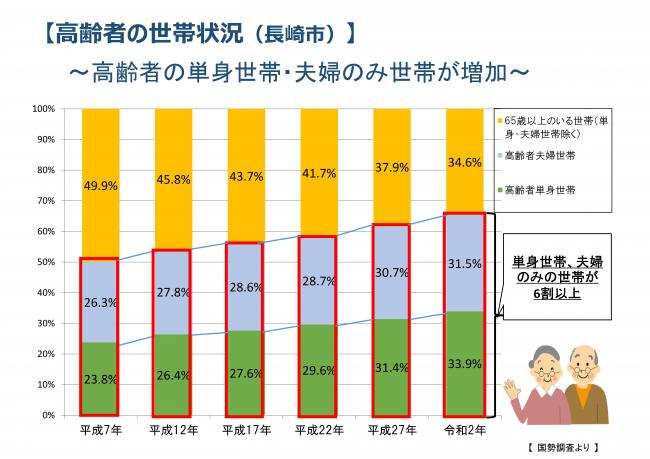

ひとり暮らし高齢者や高齢者夫婦世帯の増加

高齢化率の上昇や核家族化の進展などにより、高齢者の単身世帯や高齢者夫婦のみの世帯は増加傾向にあり、令和2年国勢調査の結果では、高齢者のいる世帯のうち6割以上を占めている現状です。

病気になったり、介護が必要になったりしても、看護や介護をしてくれる家族がいない高齢者を支えるためには、医療・介護のサービスと併せて、地域全体でのセーフティネット機能の強化が必要となります。

(平成7年) 高齢者単身世帯 23.8%、高齢者夫婦世帯 26.3%

(平成27年) 高齢者単身世帯 31.4%、高齢者夫婦世帯 30.7%

(令和2年) 高齢者単身世帯 33.9%、高齢者夫婦世帯 31.5%

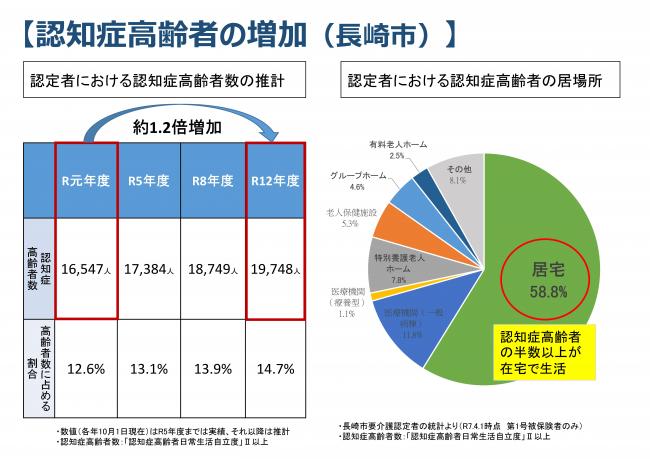

要支援・要介護認定者や認知症高齢者の増加

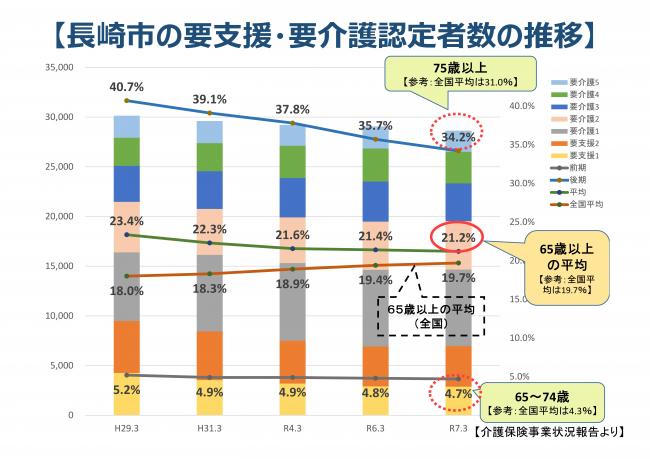

このグラフは、要支援・要介護認定者数の推移を示していますが、棒グラフの一番下が要支援1で、上にいくほど重度の認定になっています。

令和 7年3月末の認定者の割合では、65歳以上の高齢者の平均で21.2%、75歳以上の後期高齢者が認定を受けている割合は34.2%となっています。また、65歳以上75歳未満の前期高齢者では 4.7%となっています。

介護が必要になるのは75歳を過ぎてから、逆に言えば75歳まではお元気な方が多いということになります。

これから、介護予防に取り組んでお元気な高齢者を増やす取り組みが特に重要となってきます。

また、高齢者人口の増加に伴って、認知症高齢者も増加していくことが見込まれており、認知症高齢者の半数以上(58.8%)が居宅(在宅)で生活されている現状もあります。

認知症になっても本人の意思が尊重され、地域のよりよい環境で自分らしく安心して生活を続けることができるよう、医療・介護サービスや地域全体での支援が必要となります。

(認知症高齢者の推計)

令和元年度 16,547人 ↠ 令和12年度19,748人

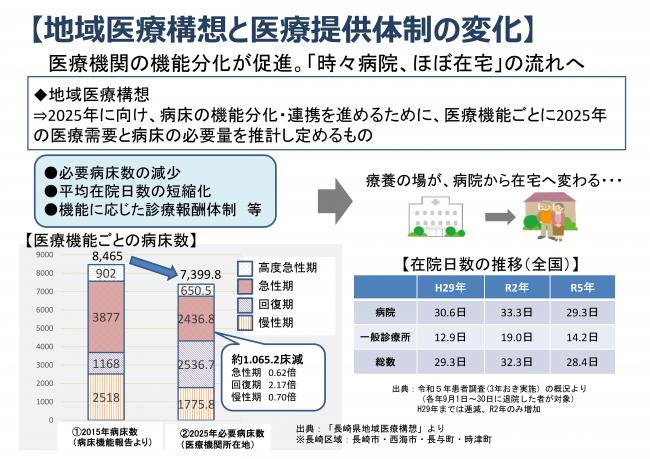

療養の場の変化 ~「時々入院、ほぼ在宅」へ~

医療・介護の人材不足も深刻になる中で、持続可能な医療・介護提供体制を維持していくためには、限られた資源をより効果的に医療・介護サービスへ転換させるシステムが求められます。

地域医療構想による医療機関の機能分化や、平均在院日数の短縮化(平成29年29.3日↠令和5年28.4日)など、療養の場が病院中心から在宅へと変化し始めています。

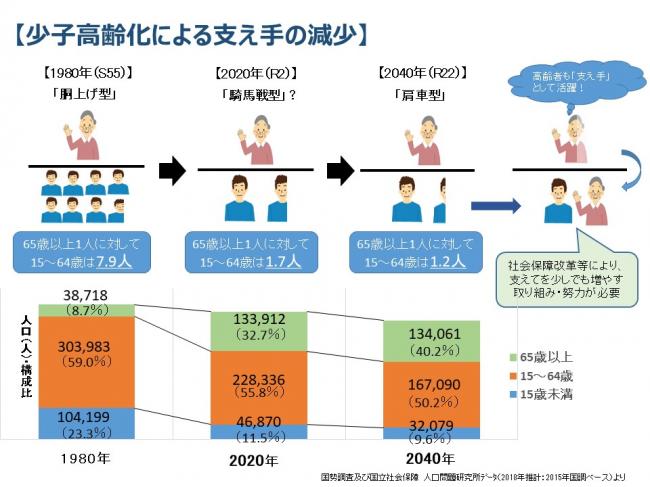

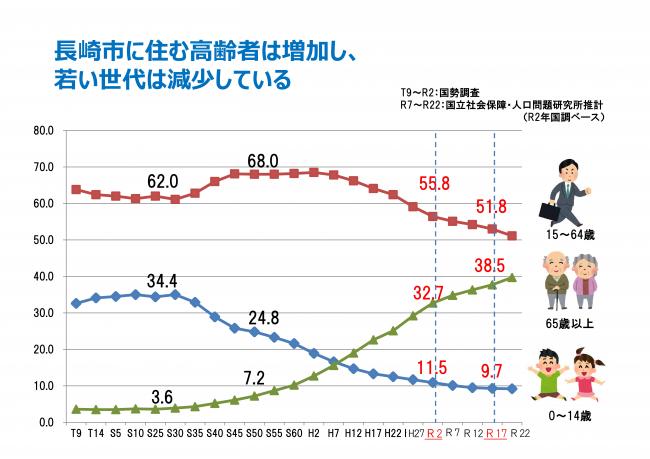

少子高齢化と介護人材の不足

今後も長崎市の総人口は減少していくことが見込まれていますが、注目すべきは、総人口の減少とともに15歳以上65歳未満の人口(生産年齢人口)は減少していくのに対し、高齢者の割合(高齢化率)は上昇していくという点です。

1980年(昭和55年)には、7.9人で1人の高齢者を支えていたのが、2020年(令和2年)には1.7人で支えるという時代になってきています。 今後も、少子高齢化が進み、2040年(令和22年)には、1.2人で1人の高齢者を支えていくなど、働く世代の負担も非常に大きくなっていくことが見込まれています。

(令和2年) 高齢者人口(65歳以上) 32.7%、生産年齢人口(15~64歳) 55.8%

(令和22年) 高齢者人口(65歳以上) 40.2%、生産年齢人口(15~64歳) 50.2%

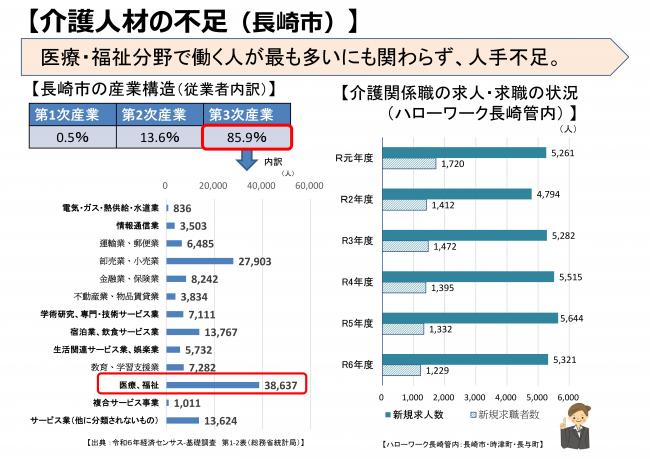

また、高齢者人口の増加に伴う介護サービスの需要の増加などにより、介護人材の不足は、全国的な共通の課題であり、特に長崎市の産業構造では、第3次産業の中で、「医療・福祉」の従事者が一番多い中、介護人材の不足は続いています。(ハローワーク長崎管内での令和6年度の新規求人者5,321人に対して、新規求職者1,229人)

現在取り組んでいる「参入促進」「環境改善」「資質向上」の県内全体の取り組みを、各自治体が連携しながら進めていく必要があります。

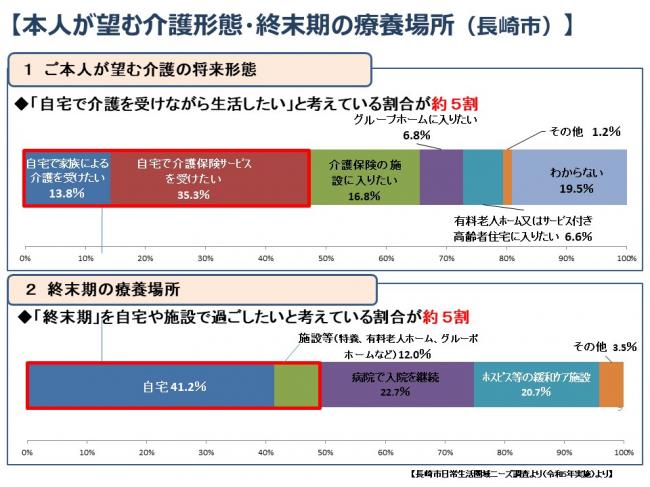

本人の希望や想い

長崎市の高齢者約8,000人を対象としたアンケート調査(令和5年実施)では、約5割の高齢者が「自宅で介護を受けながら生活したい」(49.1%)、「終末期を自宅や施設で過ごしたい」(53.2%)と考えており、「できるかぎり住み慣れた地域で暮らしたい」という希望を持っています。

まとめると・・・・

【地域包括ケアが必要となる背景】

・ 高齢化率の上昇、特に後期高齢者数の増加

・ 一人暮らし高齢者や高齢者夫婦世帯の増加

・ 要支援・要介護認定者や認知症高齢者の増加

・ 必要病床数の減少や在院日数の短縮化による療養の場の変化(病院↠在宅へ)

・ 少子化・高齢化と介護人材の不足 など

~ そのような状況の中で ~

◆ 「住み慣れた地域で過ごしたい」という本人の希望

| 医療や介護が必要になっても安心して住み続けられる地域づくりや体制が必要 = 地域包括ケアシステムの推進 |

|---|

長崎版地域包括ケアシステム

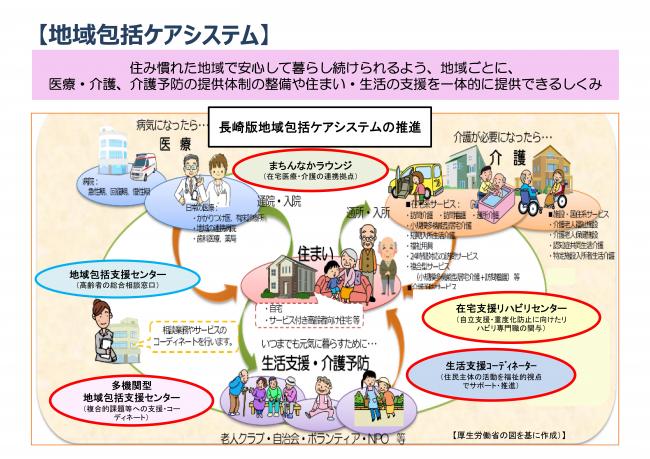

地域包括ケアシステム

超高齢社会への対応として、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、地域の特性や実情に応じ、地域ごとに必要な医療や介護、介護予防の提供体制を整備し、住まいや日常生活の支援を一体的に提供するしくみづくり、これが「地域包括ケアシステム」です。

長崎市では、平成27年10月から、医療・介護・福祉・法律等の関係職種や市民の方などで構成する「長崎市地域包括ケア推進協議会」を設置し、また、平成28年3月には、長崎市と医療・介護・福祉・法律の各団体が専門機関としての機能を活かし、相互に連携協力を図ることを目的として「長崎版地域包括ケアシステム構築に関する連携協定」を締結し、専門的な意見や市民からの意見もいただきながら、地域包括支援センターを中核とした地域ごとの専門職のチーム化など、医療・介護・介護予防・生活支援・住まいの分野ごとに取り組みを進め、地域包括ケアシステムを推進しています。

長崎市の取組み

長崎市では、介護保険制度の円滑な運用を目指すための介護保険事業計画と、高齢者に対する保健福祉施策全般の方向性を定めるための高齢者保健福祉計画を一体のものとして、3年ごとに策定している「長崎市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」においても、その基本方針や重点的取り組みの一つとして、「長崎版地域包括ケアシステムの深化・推進」を掲げ取り組みを進めています。

|

(1) 長崎版地域包括ケアシステムの深化・推進 (2) 自立支援・重度化防止に向けた介護予防の推進 (3) 人生会議(ACP)の普及啓発 (4) 権利擁護の推進 (5) 介護サービス基盤の計画的な整備 (6) 介護人材の確保及び介護現場の生産性の向上 (7) サービスの質の確保・向上 (8) 災害・感染症に対する備え |

|---|

| 在宅医療と介護の連携推進 | 自立支援・重度化防止 に向けた介護予防推進 |

生活支援体制整備 | 地域共生社会の構築 |

|---|---|---|---|

| ◆在宅医療・多職種連携推進 ◆在宅医療と介護の連携推進 ◆4つの場面(「日常の療養支援」「入退院支援」「急変時の対応」「看取り」)ごとの課題解決に向けた取り組み ◆人生会議(ACP)の普及啓発(「元気なうちから手帳」の活用) |

◆地域リハビリテーションの推進(「在宅支援リハビリセンター」の活用、口腔・栄養の充実) ◆自立支援型の地域ケア会議への取り組み ◆介護予防・日常生活支援総合事業の実施 |

◆地域での支え合い体制づくりの推進(「生活支援コーディネーター」の配置拡充に向けた検討) ◆地域づくりの自助・互助の活動の醸成とあわせて、多様な主体と連携した活動の充実 |

◆地域共生社会の実現に向け、複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制の構築 ↠ 重層的支援体制の整備(「相談支援」「参加支援」「地域づくりに向けた支援」の一体的実施) ↠「多機関型地域包括支援センター」の充実検討 |

| ・地域支援事業の推進 ・認知症高齢者への支援 ・介護サービスの基盤整備・質の向上 ・介護人材の確保及び介護現場の生産性向上 ・災害・感染症対策に係る体制整備 |

|---|

取組みの紹介

医療と介護の連携

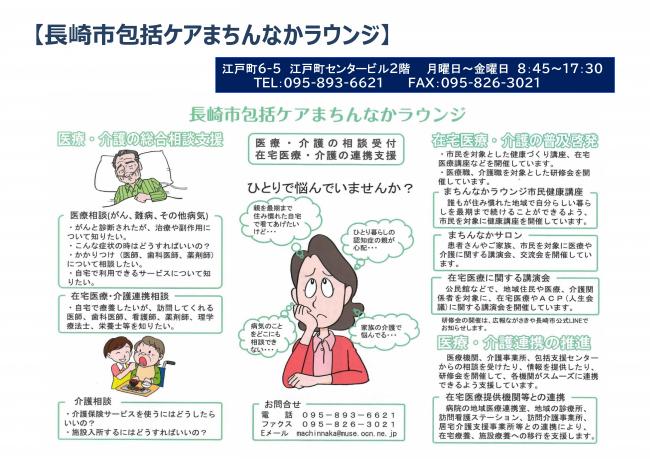

〔包括ケアまちんなかラウンジ〕

医療や介護の総合相談窓口として「長崎市包括ケアまちんなかラウンジ」を設置しています。

また、在宅医療・介護連携の拠点として平成28年度から機能を強化し、在宅医療と介護の連携に関するさまざまな取り組みを行っています。

・ 医療・介護の総合相談支援(市民向け・専門職向け)

・ 在宅医療・介護連携の拠点(連携の課題抽出・対応策の検討、専門職向け研修・ 講演会、在宅医療・介護連携の提供体制構築、普及啓発など)

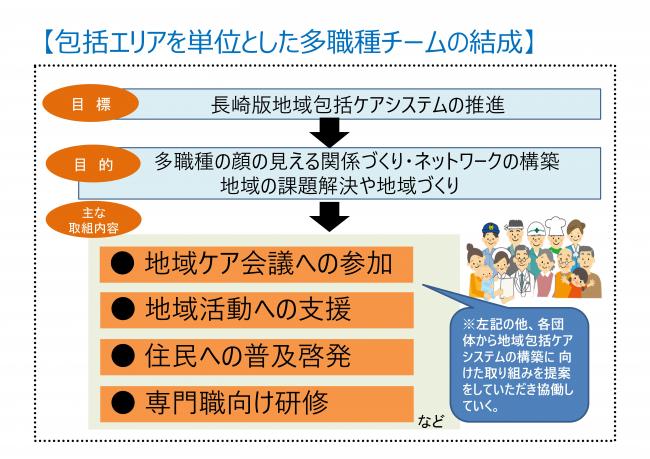

〔専門職のチーム化〕

長崎市では、以前から医療や介護の専門職の皆さまが活発に活動されています。

「地域包括支援センターを支援し、地域包括ケアシステム構築に積極的に協力できる」と意思表示をしていただいた医療・介護の専門職を名簿化し、地域包括支援センターの圏域ごと(20圏域)にチームで地域を支えていく取り組みを進めています。

(主な取組)

・ 地域ケア会議への参加(多職種による個別課題や地域課題等の解決に向け検討を行う)

・ 専門職向け研修への参加(医療と介護の関係者の相互理解を推進し、多職種連携を図る)

・ 地域づくりへの支援(地域活動や行事等への協力や医療・健康づくり・介護の情報提供等を行う)

(協力名簿登録者(R5.4.1現在))

医師149人、歯科医師72人、薬局183カ所、栄養士27人、主任ケアマネジャー166人、

訪問看護ステーション33カ所、介護保険施設47カ所

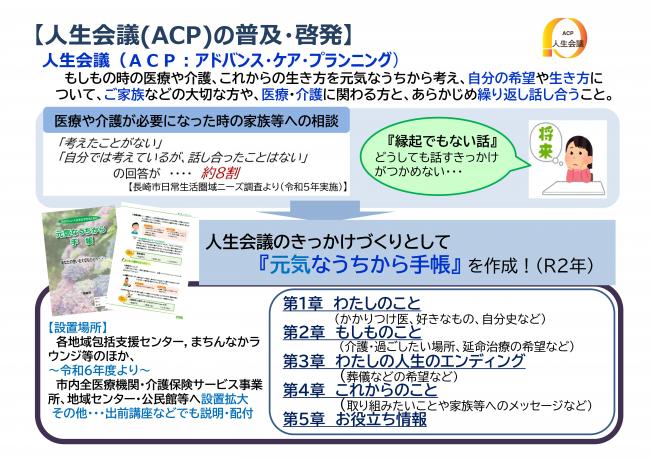

〔人生会議(ACP)〕

人生の最終段階における医療や介護、これからの生き方を、元気なうちから家族や主治医などの医療・介護の方々と繰り返し話し合う取り組みを「アドバンス・ケア・プランニング(ACP)」といいます。

国では、この取組みを「人生会議」と愛称を決め広く普及に取り組んでおり、長崎市においては、高齢者を対象としたアンケートで、介護が必要になったときの家族等への相談について「話したことはない」「考えたことがない」との回答が約8割だったこともあり、この人生会議のきっかけづくりとして、令和2年に「元気なうちから手帳」を作成しました。

長崎市出前講座「人生会議をしましょう~あなたの想いを大切な人へ~」などで説明・配付するなど、人生会議(ACP)の普及啓発に取り組んでいますが、さらに、令和6年度からは、高齢者だけではなく幅広い世代への周知啓発も図るため、「元気なうちから手帳」の設置場所も拡大して取り組みを進めています。

(「元気なうちから手帳」の設置場所)

・ 長崎市福祉部地域包括ケアシステム推進室(魚の町4-1 市役所11階)

・ 包括ケアまちんなかラウンジ(江戸町6-5 江戸町センタービル2階)

・ 各地域包括支援センター(高齢者の総合相談窓口 市内20カ所)

・ 各医療機関(病院、診療所、歯科診療所、薬局、訪問看護ステーションなど)

・ 各介護サービス事業所(居宅・地域密着型サービス、施設サービス)

・ 各地域センター(市内20カ所)

・ 公民館 など

※「長崎県電子書籍ポータルサイト/nagasaki ebooks/元気なうちから手帳<外部リンク>」

元気なうちから手帳(第2版) (PDFファイル/4.36MB)

自立支援と重度化防止

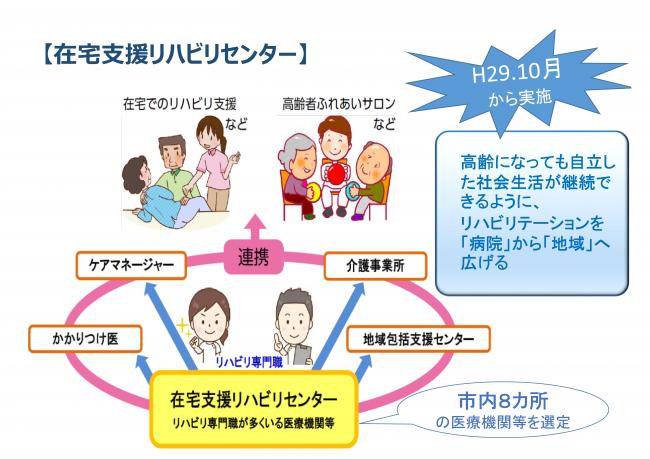

〔在宅支援リハビリセンター〕

市内2~3カ所の地域包括支援センターの圏域ごとに、在宅支援リハビリセンターを8カ所選定して、当該センターのリハビリ専門職(PT、OT、ST)が、地域のかかりつけ医やケアマネジャー、地域包括支援センター等の関係職種や機関と連携・協力しながら地域リハビリテーションを推進しています。

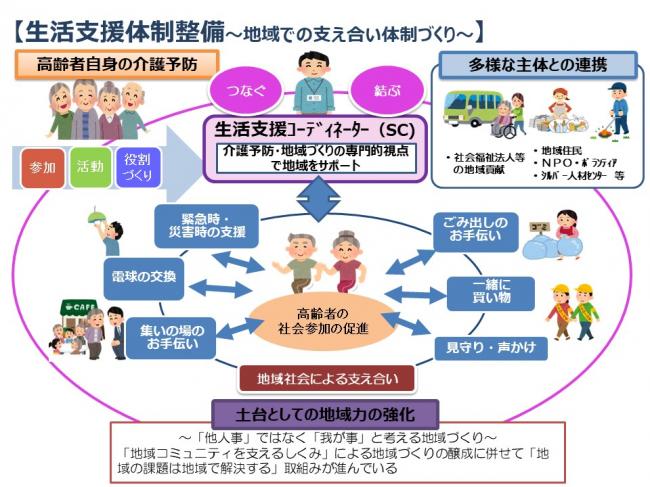

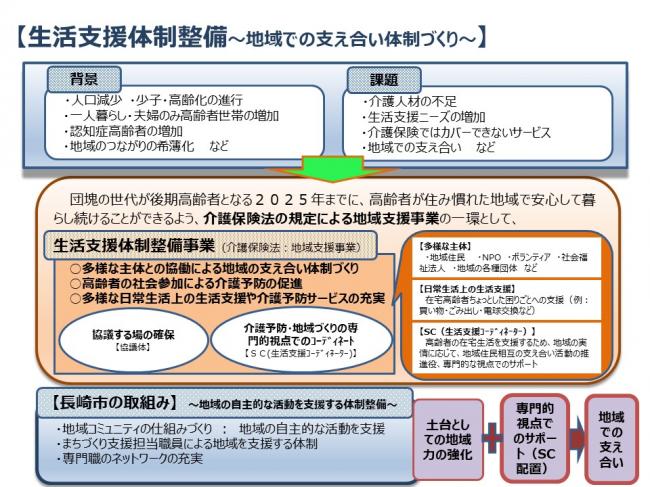

生活支援体制整備(地域の支えあい)

〔生活支援体制整備事業〕

人口減少や少子高齢化、高齢者世帯の増加、地域のつながりの希薄化などにより、介護保険のサービスではカバーできないような生活する上での困りごとが増え「地域での支え合い」が必要となってきています。この事業では高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう地域での支え合いの体制を構築することを目的としています。

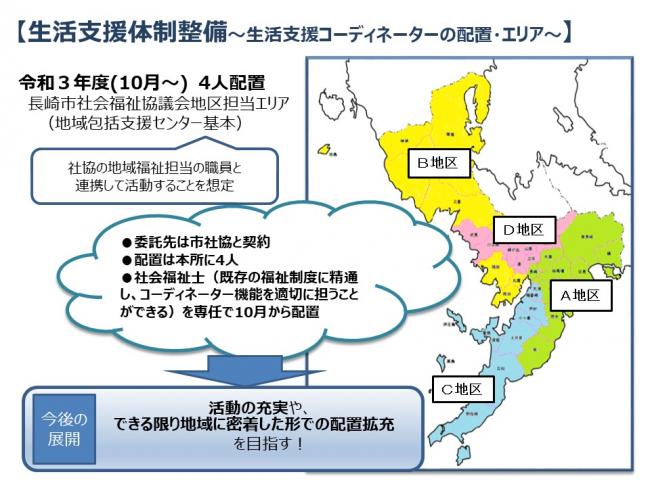

地域コミュニティの仕組みづくり、専門職ネットワークの充実など、地域での自主的な活動が活発になる中で、介護予防・地域づくりの専門的視点で地域をサポートする生活支援コーディネーターを配置して、地域での支え合い体制の構築を進めています。

地域での支え合いづくりは、日常生活圏域ごとに介護保険までは使わなくていいような、または対応できない日常生活の支援、例えば見守りや声かけ、買い物やごみ出しのお手伝いなど地域での困りごとを聴き取りながら、地域の支え合いのしくみづくりの支援を行うものです。

そして、地域での支え合いの取り組みに参加・活動し役割りを持つことが、自身の介護予防ひいては健康長寿につながります。

長崎市では令和3年10月より、第2層生活支援コーディネーターを4人配置し地域でのささえあいのしくみづくりを地域住民や各関係機関と連携しながら行っています。 今後は、活動の充実と、できる限り地域に密着した形での生活支援コーディネーターの配置拡充を目指していきます。

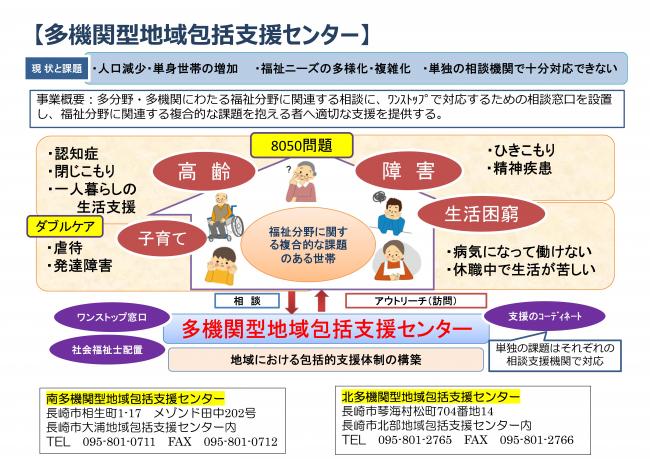

地域共生社会の構築

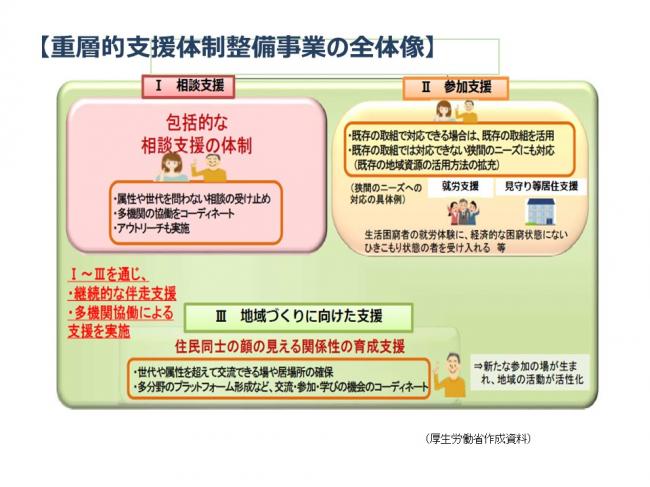

国においては、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築するため、社会福祉法に基づく事業として、(1)属性を問わない相談支援、(2)参加支援、(3)地域づくりに向けた支援、を一体的に実施する「重層的支援体制整備事業」を創設しています。

長崎市においては、地域共生社会の構築に向けて、高齢・障害・子育て・生活困窮などの福祉分野に関連する複合的な課題(8050問題・ダブルケア・制度の狭間など)にワンストップで対応するため、多機関型地域包括支援センターを市内2カ所に設置して、支援のコーディネートや関係機関とのネットワーク構築、制度・分野を超えた関係機関の連携を図りながら、包括的な支援体制の構築を進めています。令和6年度からは、重層的支援体制整備事業として、これまでの取り組みを継続し、支援が必要な人・世帯に寄り添いながらできる限りオーダーメードの支援が実施できるよう、関係機関とのネットワークをさらに深め、重層的な支援体制の整備を進めています。

長崎市と他の市町との比較

長崎県内の他の市町との比較

長崎県のホームページ内の「老人福祉関係基礎資料」ページにて、介護保険、高齢者福祉等にまつわるデータを、長崎県内の市町ごとに掲載しています。下記のリンク先にてご覧ください。

長崎県老人保健福祉関係基礎資料(長崎県ホームページ内)<外部リンク>