本文

自主防災組織を結成しましょう!

自主防災組織とは

地域住民が協力して「自分たちの地域は自分たちで守る」という意識のもとで、自主的に結成した組織のことです。

普段は災害に備えた取り組みを行い、災害時には被害を最小限にするために初期消火や救護活動、避難誘導などを行います。

自主防災組織はなぜ必要なのか

大規模な災害が起きたときには、救援要請の増加や交通事情の悪化などにより、行政の支援や救助(公助)が遅れ充分な対応ができない可能性があります。そのため、自分の身は自分で守る(自助)とともに、普段から顔を合わせている地域の人々が、互いに協力し合いながら、防災活動に取り組むこと(共助)が大切になります。

地域において「共助」の中核となる「自主防災組織」を結成し、「自助」「共助」「公助」が連携した活動を行うことが、災害被害の軽減につながります。

自主防災組織の活動

自主防災組織の活動は平常時と災害時に分けられ、主として次のような活動が挙げられます。いざという時のために、平常時から防災活動に取り組んで災害に強いまちづくりを目指しましょう。

| 平常時の活動 |

・連絡体制の整備 |

| 災害時の活動 | ・防災関係機関との連絡調整 ・資機材の配布 ・テレビやラジオ等からの情報収集と伝達 ・避難情報の伝達 ・初期消火活動 ・避難所等の指示と避難誘導 ・避難行動要支援者への避難支援 ・避難所運営の協力 ・負傷者等の救出活動 ・応急手当等の救護活動 ・給食活動 ・給水活動 |

自主防災組織結成手続き

「自主防災組織結成届」、「自主防災組織規程」、「防災計画」を防災危機管理室へご提出ください。

自主防災組織結成届(第1号様式) (Wordファイル/15KB)

自主防災組織規程(ひな型)(ワード形式 40キロバイト) (Wordファイル/40KB)

防災計画(ひな型) (Wordファイル/17KB)

自主防災組織への防災用資機材等の助成

自主防災組織の活動の活性化を図るために、地域における防災活動を考慮して選択していただいた防災用資機材を現物支給しています。希望される場合は、以下の書類をご提出ください。

自主防災組織防災用資機材助成申請書(第4号様式) (Wordファイル/30KB)

自主防災組織防災用資機材助成要望品一覧表(第5号様式) (Wordファイル/42KB)

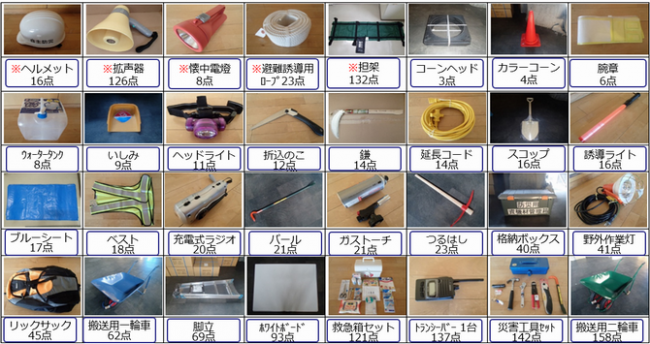

(防災資機材一覧)

備考

点数の欄は、1防災用資機材あたりの点数です。この点数の合計が、600点以内になるように選んでください。

また、※印の防災用資機材については、必ず選択してください。

コミュニティ助成事業(地域防災組織育成助成事業)

「コミュニティ助成事業(地域防災組織育成助成事業 ア.自主防災組織育成助成事業)」として、一般財団法人自治総合センターによる地域の防災活動に直接必要な設備等の整備に関する助成事業を行っています。※消耗品や建築物などは対象外です。

助成金

30万円から200万円

募集期間

令和8年度助成事業は令和7年10月17日(金曜日)までに長崎市に書類をご提出していただきます。

※令和8年度募集要項等

申請方法

申請は、長崎市から長崎県を経由して自治総合センターへ提出することとなります。コミュニティ助成事業を希望する自主防災組織は、事前に防災危機管理室にご相談ください。

なお、申請した事業に対する助成の採択の可否は自治総合センターが決定するものであり、申請すれば必ず助成されるものではありませんので、ご留意ください。