本文

健康な状態を維持するためには、日頃からの食事管理、体重管理のほか、習慣的な運動を行うなど、自らが行動することが大切です。意識して体を動かす、積極的に外出するなど一人ひとりの状態に応じた運動を日常生活に取り入れましょう。

運動の効果

適切な量と質の食事をとり、推奨されている身体活動(※1)を続けると、肥満解消や中性脂肪の減少、血糖値の改善に効果的と言われています。さらに身体活動の種類によらず、日常的によく動いている人はがんや心疾患のリスクが低くなると言われています。

※1 身体活動は、「生活活動」と「運動」に分けられる。このうち、生活活動とは、日常生活における労働、家事、通勤、通学などの身体活動を指す。また、運動とは、スポーツ等の特に体力の維持・向上を目的として計画的・意図的に実施し、継続性のある身体活動を指す。

筋力トレーニングやストレッチ体操などによって、筋力がついたり、体が柔らかくなったり、動きが軽やかになるだけでなく、健康的な体形を維持したり、肩こりや腰痛の緩和などに効果的と言われています。

身体的な効果の他、運動は気分転換やストレス発散につながるため、こころの健康を保ったり、認知症のリスクを下げるといった効果も期待できます。特に高齢者は、積極的に体を動かすことで生活機能低下のリスクを低減させ、自立した生活をより長く送ることができるというメリットもあります。

健康づくりに効果的な運動量の目安

- 現在の身体活動量を種類や運動の強さを問わず少しでも増やす。(例えば、10分(1,000歩)多く歩く)

- 少し息が弾み、汗をかく程度の運動(普通歩行以上)を30分以上、週2回以上行う など

運動を継続する工夫

運動習慣がなかった人は、日常生活の中で「あと10分多く体を動かそう」という意識を持って行動してみませんか。テレビを見ながらラジオ体操やストレッチ体操、外出時の早歩きなど普段の生活の中には体を動かすチャンスがたくさんあります。その他、歩く姿勢や座った姿勢を意識して正すことも運動を意識するきっかけになります。1日の生活を振り返り、自分に合った機会を見つけて、まずは気軽にできることから、積極的に体を動かしましょう。

運動を行う上での注意点

誤ったやり方で体を動かすと思わぬ事故やケガにつながるので注意が必要です。

体を動かす時間や回数は少しずつ増やしていきましょう。また体調が悪い時は無理をせずお休みしましょう。

おすすめの運動

メニュー

- 運動動画(

筋力トレーニング動画『ながさ筋トレ.やれば変わる!』を公開中!)

筋力トレーニング動画『ながさ筋トレ.やれば変わる!』を公開中!) - 運動講師厳選おすすめの運動

- ストレッチ

- 筋力トレーニング

- ウォーキング

- ラジオ体操

- 転倒予防

- ひざ、腰の痛みを予防する

- 認知症予防

- その他、頭の体操

関連情報

厚生労働省_ SMART LIFE PROJECT おうちで+10(プラステン)超リフレッシュ体操<外部リンク>

※毎日プラス10分の身体活動をおうちで実践するための体操プログラムです。

スポーツ庁_身体診断「セルフチェック動画」<外部リンク>

※老若男女問わず自分のペースで簡単に自分の身体の状態を知ることができるセルフチェック動画です。

運動動画

筋力トレーニング動画『ながさ筋トレ.やれば変わる!』を公開中!

・自宅や地域などで手軽に楽しみながら実践できる10種類の筋力トレーニング動画『ながさ筋トレ.やれば変わる!』を制作しました。体力に応じて、「体への負担が軽いやり方」と「負荷を強くしたやり方」を紹介しています。詳しくは「今日からはじめる!筋力トレーニング」をご覧ください。

気分リフレッシュ、動画を見ながら健康づくりに取り組もう!

長崎市が主催する運動教室等で講師の実績のある「NPO法人 長崎ウェルネススポーツ研究センター」が制作した運動動画です。

NPO法人 長崎ウェルネススポーツ研究センター<外部リンク>

「リズムにあわせてエクササイズ」「30秒腹筋チャレンジ」などの動画が公開されています。

⇒長崎ウェルネススポーツ研究センターの動画チャンネルはこちら<外部リンク>

運動講師厳選おすすめの運動

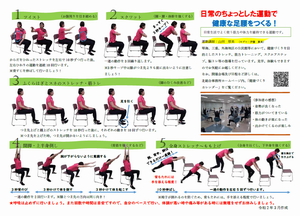

日常生活のちょっとした運動で健康な足腰をつくる!

日常生活のちょっとした運動で健康な足腰をつくる! (PDFファイル/774KB)

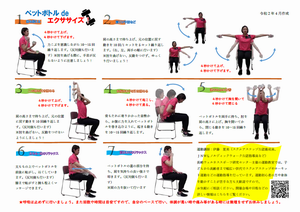

ペットボトルdeエクササイズ!

ペットボトルdeエクササイズ! (PDFファイル/697KB)

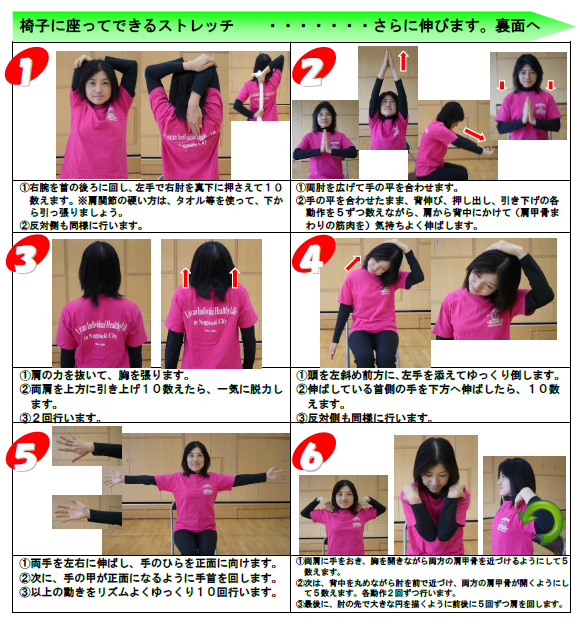

気持ちイイ~!ストレッチ

肩周辺のコリや疲労改善に効果的(上半身のストレッチ)

上半身のストレッチ編 (PDFファイル/314KB)

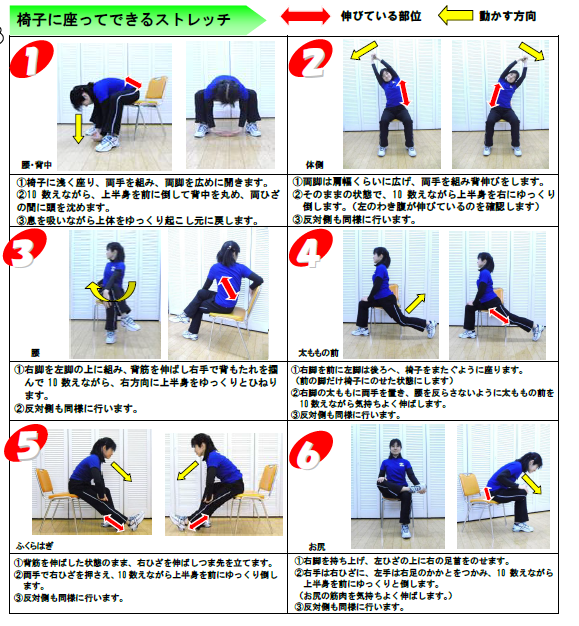

腰痛予防につながります。(下半身・腰部のストレッチ)

下半身・腰部ストレッチ リーフレット 編 (PDFファイル/355KB)

筋力トレーニング

続けてみると違いがわかる!階段上りが楽になる!健康づくりの第一歩は足腰から!

3分間体操筋トレ編 (PDFファイル/541KB)

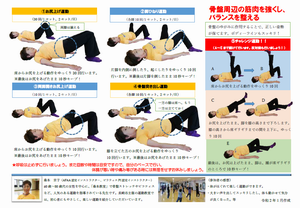

骨盤周辺の筋肉を強くし、バランスを整える

骨盤周辺の筋肉を強くし、バランスを整える (PDFファイル/625KB)

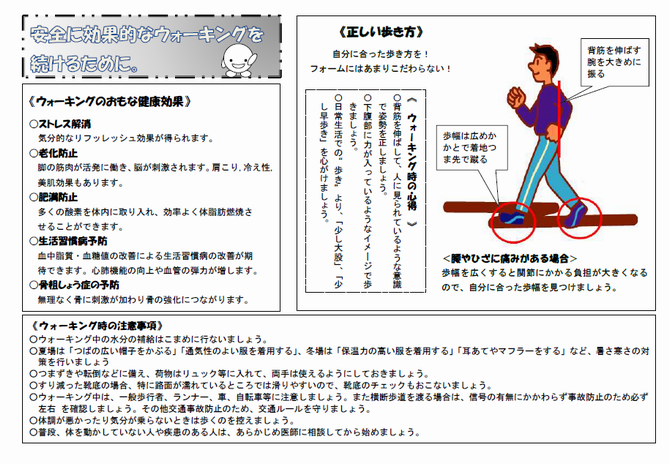

ウォーキング

正しい歩き方

正しい歩き方 (PDFファイル/174KB)

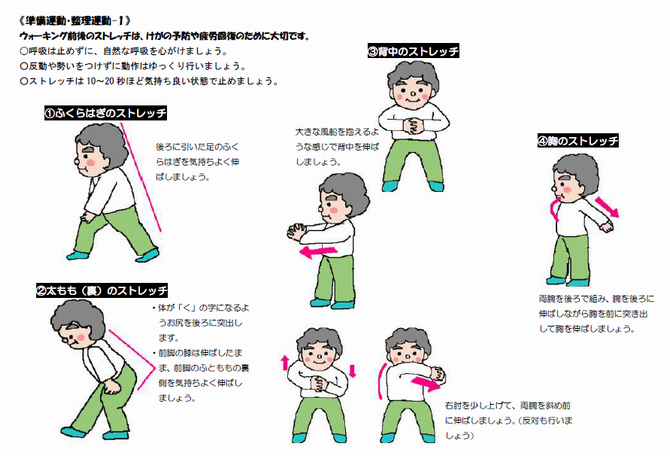

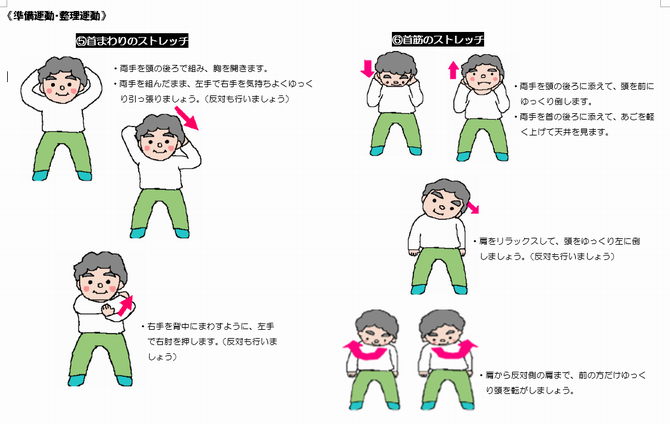

準備運動、整理運動

準備運動、整理運動 (PDFファイル/178KB)

ラジオ体操

地域で行われている会場やラジオ体操講習会などの情報を掲載しています。

転倒予防

転倒を予防していつまでも元気に<外部リンク>

出典:「理学療法ハンドブック」(公益社団法人 日本理学療法士協会)

ひざ、腰の痛みを予防する

膝をいたわって活き活きとした健康的な生活を<外部リンク>

(膝の健康自己チェック有り)

腰痛体操<外部リンク>

(腰痛セルフチェック有り)

出典:「理学療法ハンドブック」(公益社団法人 日本理学療法士協会)

認知症予防

認知症を予防していつまでも健康的な生活を<外部リンク>

出典:「理学療法ハンドブック」(公益社団法人 日本理学療法士協会)

その他、頭の体操など

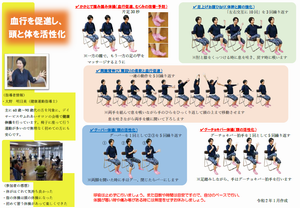

血行を促進し、頭と体を活性化

血行を促進し、頭と体を活性化 (PDFファイル/638KB)