本文

1 山口 仙二

1945(昭和20)年8月9日、当時14歳だった山口さんは、学徒動員先の三菱兵器製作所大橋工場(爆心地から約1.1 km)で被爆し、全身と顔に大やけどを負いました。

1955(昭和30)年に第1回原水爆禁止世界大会が広島市で開催されたのを機に、反核・平和運動に身を投ずるようになり、長崎原爆被災者協議会(長崎被災協)や日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協 2で解説)等の創立に尽力されました。

1982(昭和57)年、日本被団協代表委員だった山口さんは、ニューヨークの国連本部で開かれた第2回国連軍縮特別総会に被爆者として初めて演説を行い、「ノー・モア・ヒロシマ、ノー・モア・ナガサキ、ノー・モア・ウォー、ノー・モア・ヒバクシャ」と訴えました。

生涯にわたり被爆者の健康や生活の向上、核兵器廃絶に尽力をされ、2013(平成25)年に生涯の幕を閉じられました。82歳でした。

2 日本被団協

1956(昭和31)年8月に結成された広島・長崎の被爆者でつくる全国組織である日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)は35都道府県の団体から構成され、長崎では長崎原爆被災者協議会(長崎被災協)が活動しています。「ふたたび被爆者をつくるな」を合言葉に、半世紀以上にわたり「核兵器廃絶」や「原爆被害の国家補償」を求めて活動し、「核兵器禁止条約」や「被爆者援護法」の制定にあたり重要な影響を与えました。

2024(令和6)年12月10日、ノーベル平和賞を受賞しました。ノーベル委員会は、被爆者が自らの壮絶な体験を語り、核兵器廃絶を訴えることで、核兵器の使用は道徳的に許されないとする「核のタブー」の確立に貢献したと評価する一方で、核兵器使用のリスクの高まりや核軍拡競争の激化などにより「核のタブー」が圧力にさらされていると指摘しています。日本被団協の活動を称え、今こそ被爆者の訴えに耳を傾けるべきと警鐘を鳴らしています。

3 地球市民

現在の国際社会には、国境を越えて全世界で取り組まなければならない問題が多く存在しています。地球市民とは、人種、国籍、思想、歴史、文化、宗教などの「違いを乗り越え、誰もがその背景によらず、人として尊重される社会の実現」を目指して活動する人々を示す造語です。地球市民は市民としての帰属を国家ではなくより広い概念に求めています。

このように同じ地球に住む市民という考えに立ち、すべての人々の生活の向上を目指していくことが大切になっています。

4 市民社会

近年、貧困、人権、環境、軍縮といった地球規模の課題において、NGO(非政府組織)やNPO(非営利組織)、民間財団などの市民の組織が大きな役割を果たしていて、こうした組織が公共を担う社会を「市民社会」といいます。

5 平和首長会議

1982(昭和57)年、核兵器廃絶と世界恒久平和を目指して結成された世界の都市による平和団体です。会長は広島市長、副会長は長崎市ほか10都市が務めています。

現在、166か国・地域の約8,500都市が加盟していて、「核兵器のない世界の実現」「安全で活力のある都市の実現」「平和文化の振興」の3つの目標のもと、世界各地でさまざまな活動を行っています。そして4年に1度、加盟都市が集まって、行動計画などの重要な事項について話し合う総会を広島市と長崎市が交互に開催しています。

今年(令和7年)は、8月7日から10日まで長崎市で「核兵器のない世界を目指して~地球市民として描く平和な未来~」を基調テーマに、第11回平和首長会議被爆80周年記念総会が開催されています。

6 国連(国際連合)

何千万もの命が奪われた第二次世界大戦の惨禍を二度と繰り返さないという国際社会の強い決意のもと、1945(昭和20)年10月、51か国の加盟によって設立されました。世界の平和と安全の維持、そして国際協力の促進を目的とする国際機関です。

現在の加盟国は193か国にのぼり、本部はアメリカ・ニューヨークに置かれています。国連には、総会、安全保障理事会を含む6つの主要機関が設けられています。

国連の活動を支える重要な理念のひとつが、「法の支配(Rule of Law)」です。これは、特定の権力者が自らの意志でルールを決めたり命令を下したりする「人の支配」に対抗し、法の統治、法の優位、法の下の平等といった「法の原則」に基づいて、平和、開発、民主主義の実現を目指す考え方です。

7 国連憲章(国際連合憲章)

1945(昭和20)年につくられた国連憲章は、全19章、111条から構成される国連の基本文書で、加盟国の権利や義務を規定するとともに、国連の主要機関や手続が定められています。国際社会における基本的なルールや原則を形成していることから、国際社会の憲法と位置付けられています。

国連憲章の前文には、「戦争の惨害から将来の世代を救い」という言葉が用いられ、国連の理念である戦争根絶、基本的人権の尊重、人民の同権、国際協力、生活水準の向上などが記されています。

8 核兵器不拡散条約(NPT)再検討会議

核兵器不拡散条約(NPT)は、核保有国が増える(核が拡散する)ことを防ぐ目的につくられた条約で、1970(昭和45)年に発効し、「核不拡散」「核軍縮」「原子力の平和的利用」を三本柱としています。

2003(平成15)年1月に一方的に脱退を表明している北朝鮮も含めると、現在の国連加盟国の中で、インド、パキスタン、イスラエル、南スーダンの4か国を除く191か国・地域が加入しています。

また、NPTでは条約が定める義務の履行状況を確認し、締約国の取り組みを強化するため、5年毎に再検討会議と、その間に3回から4回の準備委員会が開催されます。再検討会議では全会一致で最終文書の合意を目指しますが、直近2回(2015年と2022年)の再検討会議では合意に至らず、核軍縮や核不拡散の方策を示すことができませんでした。次回の再検討会議で合意できなければ、半世紀以上にわたるNPT体制への信頼が損なわれ、崩壊の危機が危ぶまれます。次回の再検討会議は、2026(令和8)年4月から5月にかけてニューヨークで開催されます。

9 非核三原則

非核三原則とは、核兵器を「持たない」「つくらない」「持ち込ませない」という戦争被爆国である日本政府の3つの原則のことです。

1967(昭和42)年12月、当時の佐藤栄作首相が国会で表明しました。

1971(昭和46)年11月の衆議院で沖縄返還に関連して、初めて国の方針として、国会の意思を決める決議が行われました。

10 核兵器禁止条約

核兵器は一旦使用されれば、取返しのつかない甚大な被害を人間や環境に与えます。それは戦争での使用だけでなく、核兵器が存在する限り、誤って使われたり、テロなどに使われたりする危険性があります。核兵器不拡散条約(NPT)で約束された核軍縮が進まない状況に不満を持つ国々の間で、核兵器を法的に禁止しようとする動きが、2010(平成22)年頃から強まりました。

そのような核兵器を持たない国々の主導のもと、三度にわたる核兵器の非人道性を考える国際会議の開催などを経て、2017(平成29)年7月、国連加盟国の6割を超える122か国・地域が賛成し、核兵器禁止条約が採択されました。

条約の前文には「被爆者の苦しみと被害を深く心に留める」とあります。被爆者の「私たちの経験をもう、誰にもさせたくない」という願いを国際社会がしっかりと受けとめました。

しかし、採択されただけでは、条約は力を持ちません。本当に力を持つためには、それぞれの国の議会等が国内法にしたがって条約を認め、締結する意志を最終的に決定しなければなりません。これを「批准」といいます。

2020(令和2)年10月24日、批准した国が発効要件の50か国に達し、その90日後の2021(令和3)年1月22日に発効(国際法として効力を持つこと)しました。

なお、条約は締約国(条約に正式に入った国)が話し合う会議を定期的に開催することを定めており、これまでに3回開催されました。2026(令和8)年11月から12月にかけて、条約の運用と条約の目的の達成についての進捗状況を検討するため、第1回再検討会議がニューヨークで開催されます。

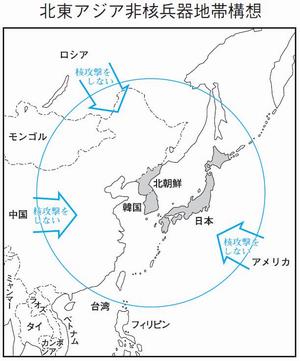

11 北東アジア非核兵器地帯構想

地域の国々が条約を結び、核兵器の製造、実験、取得、保有などをしないと約束した地域のことを「非核兵器地帯」といいます。

条約によって核戦争の危機をなくし、国際的な緊張をやわらげることで、核兵器の役割を減らし、核兵器を開発・保有する動機をなくしていくことにもつながります。

地球の南半球は、1967(昭和42)年のラテン・アメリカ核兵器禁止条約のほか4つの条約(南極条約、南太平洋非核地帯条約、アフリカ非核兵器地帯条約、東南アジア非核兵器条約)によりすでに陸地のほとんどが非核化されています。

北半球でも、1998(平成10)年にモンゴルの「非核地位」が国連で認められ、2009(平成21)年には中央アジア(ウズべキスタン、タジキスタン、キルギス、トルクメニスタン、カザフスタン)非核兵器地帯条約が発効しています。「北東アジア非核兵器地帯」には、日本と韓国と北朝鮮の3か国を「非核兵器地帯」にしようとするものなどがあります。

条約が実効力を持つためには、3か国に核兵器が存在せず、近隣の核兵器国(アメリカ、ロシア、中国)が、3か国を核兵器で威嚇や攻撃をしないと約束することが必要になります。

「朝鮮半島の完全な非核化」が明記された2018(平成30)年の米朝共同声明などを活かしつつ、地域国間の信頼醸成を図り、北東アジア全体の平和を実現するために日本政府が果たすべき役割は大きいといえます。

世界の非核兵器地帯はこちら<外部リンク>

12 核抑止

相手国が攻撃した場合、核兵器で反撃するという姿勢をみせることによって相手国の攻撃を思いとどまらせようとすることを、核兵器による抑止(核抑止)といいます。核保有国の多くは効果的な核抑止力を維持しようと、核兵器の能力向上に励み、核兵器がいつでも使える状態に置き、相手への脅しを続けています。しかし、この核抑止力が失敗したとき、あるいは事件や事故が起きたとき、甚大な被害がもたらされる危険性があります。