ページの先頭です。

メニューを飛ばして本文へ

本文

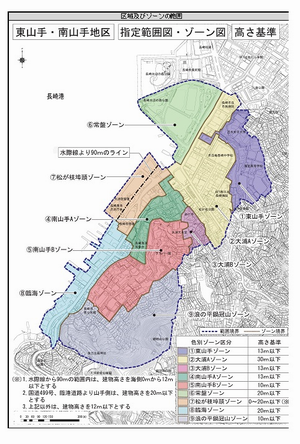

東山手・南山手地区景観形成重点地区

洋館・石畳・港が語り継ぐまち

長崎市では、歴史的環境に配慮し、地区の特性を活かしたまちづくりの一環として、市内の重要な地区を景観形成地区に指定し、住民と一体となったまちづくりを進めています。

ここ東山手・南山手地区は、安政の開国により外国人居留地として整備された地区で、諸外国の領事館や住宅が軒を並べ、エキゾチックなまちなみを形成してきました。今でも当時の文化遺産が数多く残る長崎を代表する地区となっており、この貴重な財産を後世へ引き継いでいくことが大切です。

景観形成の方針 ゾーン別

東山手

景観形成の方針

- 歴史的建造物等の保存・保全を図る。

- 居留地の歴史的環境と復元的修景事業を推進する。

- デザインについては居留地の意匠、特性に留意する。

大浦A

景観形成の方針

- 東山手、南山手の相互の眺望を確保するため建築物等の高さを誘導する。

- 東山手と南山手を歩行者動線で結ぶ地域であるため、道路の修景整備をする。

- 内陸部から海への見通しを確保する。

- 一般的な市街地として良好な景観を形成する。

- デザインについては環境調和に留意する。

大浦B

景観形成の方針

- 東山手、南山手の相互の眺望を確保するため、建築物等の高さを誘導する。

- 東山手と南山手を歩行者動線で結ぶ地域であるため、道路の修景整備をする。

- 良好な斜面住環境の確保に配慮する。

- デザインについては環境調和に留意する。

南山手A

景観形成の方針

- 歴史的建造物等の保存・保全を図る。

- 大浦バンドに面した居留地の上等地における、長崎の顔のような建物や環境物件等の歴史的環境保全と復元的修景事業を推進する。

- デザインについては居留地の特性に留意する。

- 良好な斜面住環境の確保に配慮する。

南山手A

景観形成の方針

- グラバー園の整備の他、歴史的建造物等の保存・保全を図る。

- 居留地の歴史的環境保全と復元的修景事業を推進する。

- デザインについては居留地の特性に留意する。

常盤

景観形成の方針

- 海に向かったオープンスペースを主体とした公園的景観を創出する。

- 大浦地区の道路から海が見通せるように、道路から海側への延長軸にあたる部分は建築物等を建てない等、見通し線の確保と内陸部と一体化する工夫をする。

- デザインについては開放的景観と歴史的雰囲気の形成に留意する。

松が枝埠頭

景観形成の方針

- 歴史的な国際都市長崎の顔として、海と埠頭と山の手の洋館群が連続し調和した景観の形成を図る。

- 海から見たときに埠頭と山の手の調和を図る。

- 埠頭から南山手の洋館群が眺望できるよう、また山の手から埠頭の観光船が望見できるように建築物等の高さを誘導する。

- 内陸部から海への見通しを確保する。

- デザインについては歴史的雰囲気の形成に留意する。

臨海

景観形成の方針

- 海と山の手のあいだに位置するので、双方との景観に十分配慮した景観形成を図る。

- 内陸部から海への見通しを確保するため建築物等の高さを誘導する。

- デザインについては海と陸の連続性に配慮する。

浪の平鍋冠山

景観形成の方針

- 鍋冠山とその斜面及び琴平神社一帯の緑地や自然的環境の保全と、保全的修景事業の推進を図る。

- 建築物等の建設や土地の形質の変更については、自然環境との調和を図る。

- 良好な斜面住環境の確保に配慮する。

- デザインについては自然風致との調和を図る。