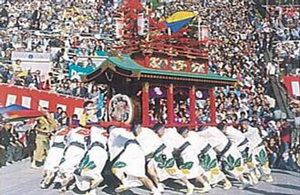

新大工町曳壇尻

- 所在地 長崎市新大工町

- 保持団体 新大工町くんち奉賛会

- 組織 新大工町くんち奉賛会が運営に当たっている。

- 上演期間 10月7日・8日・9日(踊町年番の年)

- 上演場所 諏訪神社境内、お旅所(大波止)、中央公園、八坂神社

- 備考 詩舞(若い女性による)が付く。

由来

春日大社の前庭を模した「だし」で、川船の船首部分を取ったような構造の曳き物である。明治34(1901)年に諏訪神社に奉納したという記録が残る。

芸能の構成

曳壇尻は、白采一人、添采四人、根曳二十人で曳き廻す。囃子方は子ども六人で曳壇尻に乗り、大太鼓、〆太鼓、大鉦、小鉦からなる。