本文

モノの値段が話題になるこの頃、「モノを入手するのに、昔はこんなに苦労しなかった」という気もしますが、好不況はいつでも回っていて、江戸時代の人たちも物価に悩みました。

それでは、昔の長崎では、どのくらいの値段でモノが売買されたでしょうか。文化4年(1807)~安政5年(1858)の約50年間、家財道具が売り払われた記録が残っています。値段は当時の通貨、寛永通宝1枚が「1文」です。ちなみに、小判1枚が4000文です。

これをみると平均で、お茶を飲む茶碗が7文、ご飯茶碗や皿が12文、包丁が20文、1升焚きの釜が132文しました。家や田畑を売り払った記録もあります。茅ぶきの家で1280文、藁ぶきの家で1600文しました。家の側にある畑1畝(30坪、約100平方メートル)は、1074文しました。

…といっても、昔の暮らしの消費財では価値がよくわからない、という声もありそうですね。あくまで参考ですが、天保12年(1841)の江戸(今の東京)の物価統制では、統制前の風呂代が10文、蕎麦代が16文、酒1升が164文でした。すっぽん1枚で金1歩(1000文)のぜいたくをする者も現れたそうです。比べてみると、家財道具の売払いは安く抑えられ、都会の江戸の物価は最も高いと予想されるため、物品と飲食等の差が縮まってしまいますが、先ほどよりは何となく実感できるでしょうか。

江戸時代は米中心の経済でした。武家の経済源が米であり、「米価が高くなれば武家がうるおい、武家の購買力が上がれば商業も盛んになる」という発想から始まります。それで、米の値段は上昇しがちになり、商工業が盛んになった結果、都市では消費財をどんどん購入し消費してゆく、いわゆる「消費社会」が発達しました。食べ物、衣類、趣味・娯楽の専門業者も活躍しました。

文化はより豊かに、しかし貧困に苦しまない時代であってほしい。あらためてそう感じます。

(長崎市長崎学研究所 学芸員 田中 学)

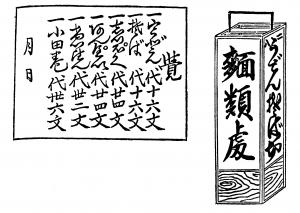

『守貞漫稿』巻5(嘉永6年<1853>序)部分より 麺類処の行灯と価格表

(国立国会図書館デジタルライブラリー)