本文

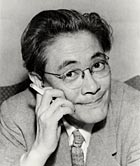

プロフィール

清水崑は、長崎が生んだ日本の現代漫画界の第一人者でした。大正元年(1912年)に長崎市で生まれ、20歳代から本格的に漫画を描きはじめ、以来40年間、浮き沈みの激しい漫画の世界で、常に第一線で活躍しました。

氏名(本名)

清水幸雄

ペンネーム

清水崑

(補足)中国、チベットの境辺にある崑崙山にちなみ、漫画家になる以前に友人が冗談半分につけた。

俳号

狐音(こおん)

(補足)三汀久米雄宗匠の命名。「狐」の鳴く音のコンが崑のコンに通ずるという即妙な洒落が気に入って愛用。

生年月日

1912年9月22日

干支

子

星座

乙女座

血液型

?

身長

166センチ(商業学校時代)

出身地

長崎市銭座町(現長崎市天神町)

出身校

長崎市立商業学校(現長崎市立商業高等学校)

師匠

岡本一平

所属集団

漫画集団(前新漫画派集団)

得意のジャンル

似顔絵、かっぱ絵

代表作

かっぱ川太郎、かっぱ天国、戦国雑兵

好きなことば

”雑”の字がつくもの。雑煮、雑炊、雑兵、雑草、雑巾など。

庶民の生活のなかにある踏みつけられても耐える根強さ、素朴さにひかれた。

※画像をクリックすると拡大表示されます。

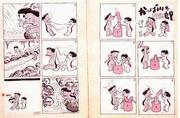

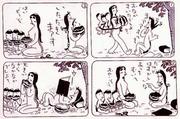

代表作として、昭和20年代後半から昭和40年代初めにかけて描かれた「かっぱ川太郎」、「かっぱ天国」をはじめとする『かっぱシリーズ』があります。後に『崑かっぱ』と呼ばれるきっかけとなった『かっぱブーム』は、当時全国各地に広がり、高度成長期の殺伐とした風潮の中で、飄々としたユーモアあふれる『崑かっぱ』は、ひとつの文化として人々に愛されました。

晩年のライフワークとして長崎三部作展(「くんちを遊ぶかっぱ展」、「長崎の春夏を遊ぶかっぱ展」、「長崎の行事を遊ぶかっぱ展」)を開催されますが、その折りに「しょせん人間というのは哀れで、こっけいで、はかないものだということですよ。そんなら愚かな者は愚かな同士でそれを認め合ってニコニコしていった方がいいのではないか。そこにユーモアもペーソスも出てくる。単にこっけいだけではつまらない。無心無邪気のよさがとっても好きですね。無心の反対に精神のあるものはイヤですね。無心、天真らんまん、無邪気が一番いいでしょうね。ですから理屈のない笑い、それですよ。」(阿野露団著「長崎の肖像」より)と述べられています。

この言葉のとおり、清水崑の描く作品は温かい愛情の裏付けがあるユーモアに溢れているだけではなく、そこにはペーソス(ものかなしさ、哀愁)も添えられています。また、毛筆で描く線は、あくまでも柔らかく、情趣を含んでおり、つつましく、自分から何かを主張する線ではなく、訪れて来る者を微笑を持って歓待する線です。毛筆で描かれた漫画は、墨絵の世界、画家・清水崑の世界とも言えます。