ページの先頭です。

メニューを飛ばして本文へ

本文

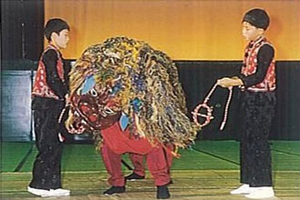

北浦獅子踊俵かたげ踊 市指定無形民俗文化財

- 所在地 長崎市北浦町

- 保持団体 北浦獅子踊俵かたげ踊保存会

- 組織 会員は約80名。それぞれの芸能に師匠(指導者)が2、3名いる。また、幟、笛、太鼓、鉦、月の輪などに道具係の分担責任者を配している。

- 上演期間 11月3日

- 上演場所 北浦大山祇神社

- 指定状況 市指定無形民俗文化財 昭和50年12月5日

由来

- 獅子踊 飢饉・悪疫退散のため氏神様の大山祇神社に奉納されるもので、宝歴年間(1751~64)にはじめられたと伝えられているが、踊に使用される鉦には、享保3年(1718)の刻銘があり現存する。

- 俵かたげ踊 江戸時代の農民が年貢米を庄屋に納める情景を当時の姿衣装で子ども達によってユーモラスに表現した踊で、五穀豊穣を祈って踊られるものである。

芸能の構成

俵かたげ踊

- 囃子方、笛5~6名、大太鼓1、小太鼓2、大鉦1、小鉦1

- 踊り方 庄屋1、帳面方1、チャリ方1、先振1、幼児50

- 月の輪形の兜を付け月形に踊る。2名 計約65名

獅子踊

- 囃子方 笛5~6、大太鼓1、小太鼓2、大鉦1、小鉦1

- む踊方 獅子2、玉使い2、計約15名