ページの先頭です。

メニューを飛ばして本文へ

本文

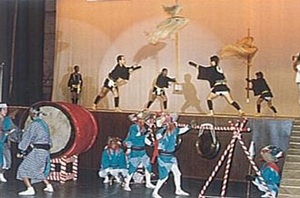

蠣道浮立

- 所在地 長崎市かき道

- 保持団体 蠣道浮立保存会

- 組織 上戸会長他会員約140名、各芸能ごとに師匠がおり指導している。

- 上演期間 10月17日(4年に1回の輪番制で矢上くんちに出演)

- 上演場所 矢上神社境内(10月)

- 指定状況 無指定

由来

蠣道浮立は、旧佐賀藩矢上村蠣道に、江戸時代の文化文政期(1804~I829)頃、北高来郡田結村(現諫早市飯盛町田結)から伝えられたと言われている。

今では、別の自治会となっている隣の侍石とは、もともとひとつの部落であったので、浮立のときは一つになって構成される。今では矢上くんちに4年1巡の輪番で奉納されている。特に、ここの大太鼓は熊本城の陣太鼓を大正初期に入手したものと言われている。

芸能の構成

世話人入場後、笛・太鼓・鉦の音に合わせて、立道具が踊りながら入場、その後から、鬼の面を被ったササラが踊りながら入場し、次に掛け打ちが入場し太鼓を叩き踊る。最後に婦人の扇子踊りがある。