ページの先頭です。

メニューを飛ばして本文へ

本文

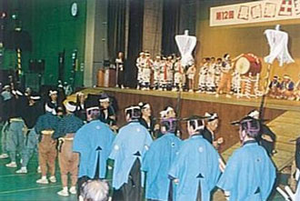

平山の大名行列

市指定無形民俗文化財

- 所在地 長崎市平山町

- 保持団体 平山の大名行列保存会

- 組織 会長他会員約350名、浮立方、行列方とそれぞれに指導者がついて、毎年三部落が交替で継承に励んでいる。

- 上演期間 11月3日

- 上演場所 平山天満神社境内

- 指定状況 市指定無形民俗文化財 昭和50年6月26日

由来

慶応2年(1866)本町の下級武士、山崎武右衛門外数人が、深堀城下に出入りしていた際、大名行列に関する巻物を入手し、又、家紋入りの行列用具を下付された。そこで以前から伝えられていた五穀豊穣祈願のための田祈祷雨乞い等の浮立のはやしを振付けて、地元の氏神様の天満

宮に奉納したのが始まりとされている。

芸能の構成

「御先」から「御見越」まで26の役割がつぶさに伝えられており、城入り的隠しの形態を取った一糸乱れぬ歩き方など、江戸時代の参勤交代の模様を伝える豪華な大名行列で、行列方と浮立方に分かれ、道行きの後、庭浮立が演じられる。

囃子方は、笛太鼓・鉦・モラシで構成し、入りは・にわ・まくり・追まわし・出はの順に演じる。