ページの先頭です。

メニューを飛ばして本文へ

本文

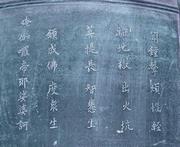

崇福寺の梵鐘

(そうふくじのぼんしょう)

県指定有形文化財

指定年月日 昭和35年7月13日

所在地 長崎市鍛冶屋町7番5号

正保四年丁亥仲秋吉旦住持(じゅうじ)僧如理・冶士阿山助右衛門尉藤原朝臣國久と鋳込んであるので、崇福寺二代住持百拙が、正保4年(1647)8月、鍛冶屋町の鋳物師(いもじ)阿山(あやま)家の初代に命じ造らせたもの。初代が造った梵鐘は六つあったが今ではこの鐘だけが残る。鐘銘に当時の檀越(だんおつ)名と寄進額が刻まれる。29名・554両に上っている。この頃の史料は残っていないので貴重な史料と言える。このとき王引(心渠)54歳・何高材(がこうざい)50歳・林守壂(りんしゅでん)(大堂・林仁兵衛・唐通事)38歳・魏之瑗(ぎしえん)31歳と推定される。この頃から王何林魏(おうがりんぎ)の四大檀越といわれた。魏之瑗は通常琰(えん)に作り、瑗を用いるのは他には媽祖堂の扁額海不揚波の魏之瑗だけである。

備考

地図検索<外部リンク>

- 路面電車「崇福寺」下車徒歩3分

- バス「崇福寺入口」下車徒歩3分