ページの先頭です。

メニューを飛ばして本文へ

本文

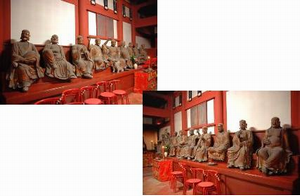

崇福寺本堂の仏像群

(そうふくじほんどうのぶつぞうぐん)

県指定有形文化財

指定年月日 昭和35年7月13日

所在地 長崎市鍛冶屋町7番5号

大雄宝殿の本尊は釈迦如来坐像(ざぞう)。向って右脇侍(わきじ)は迦葉(かしょう)尊者、左は阿難(あなん)尊者ともに立像(りゅうぞう)。みな中空の乾漆像(かんしつぞう)。胎内から銀製の五臓(ごぞう)と布製の六腑(ろっぷ)が発見された。前者に承応2年(1653)化主(寄付集め世話人)何高材(がこうざい)、後者に江西南昌府豊城縣仏師徐潤陽(じょじゅんよう)ほか2名の墨書(ぼくしょ)があった。

左右に並ぶ十八羅漢は中空の寄木造で麻布を置き漆で固めたもの、延宝5年(1677)羅漢奉加人数という巻物が三尊の胎内から発見されたことと、唐僧南源(なんげん)の手紙に唐仏師三人が崇福寺で羅漢を造るとあるので、24年の隔たりがあるが、この三人が徐潤陽ほか2名ではないかと疑うこともできる。どれもみな中国人仏師の作で当時を示す貴重な作例である。

備考

地図検索<外部リンク>

- 路面電車「崇福寺」下車徒歩3分

- バス「崇福寺入口」下車徒歩3分