西洋は長崎から~「洋画」

泰西王侯図屏風

長崎歴史文化博物館所蔵

「洋画」というと皆さんはどのような画家を思い浮かべるでしょうか。19世紀に活躍したゴッホやモネ、ルノアールは、特に日本でも人気がある画家です。彼らは一般に「印象派」と呼ばれていますが、これは美術史における「時代様式」の名称です。20世紀になると新しい様式である「アール・ヌーヴォ」が登場。ミュシャやビアズリー、マッキントッシュらのグラフィックアートが街を彩りました。次いでマティスやルオーで知られる、鮮烈な色彩が特徴的な「フォーヴィスム」に、そしてピカソでお馴染み「キュビスム」へと連なっていきます。

このようなヨーロッパの新しい美術が伝わる度に、日本人の芸術家たちは影響を受けてきました。大阪万博のシンボル「太陽の塔」の作者である岡本太郎も、ピカソの作品に衝撃を受けた画家の1人。「ピカソを超える」という目標が、創作のモチベーションになっていたといいます。

<洋画との出会い>

日本人が初めて見た洋画は、どのような美術様式のものだったのでしょうか。日本に最初に洋画を持ち込んだのは、イエズス会の宣教師たちだと考えられています。ザビエルがキリスト教伝来のために初めて来日した16世紀中盤まで時代を遡ってみましょう。

「キュビスム」 <20世紀前半>代表する画家/ピカソ(1881~1973)、ブラック(1882~1963)

↓

「フォービスム」 <20世紀前半>

代表する画家/マティス(1869~1954)、ルオー(1871~1958)

↓

「アール・ヌーヴォ」<19世紀末~20世紀前半>

代表する画家/ミュシャ(1860~1939)、ビアズリー(1872~1898)

↓

「印象主義(後期印象主義も含む)」<19世中盤~19世紀後半>

代表する画家/モネ(1840~1926)、ゴッホ(1853~1890)

↓

「写実主義」<19世紀前半~19世紀後半>

代表する画家/ミレー(1814~1875)、クールベ(1819~1877)

↓

「ロマン主義」<18世紀末~19世紀後半>

代表する画家/ゴヤ(1946~1828)、ドラクロワ(1798~1863)

↓

「新古典主義」<18世紀中盤~19世紀前半>

代表する画家/ダヴィッド(1748~1825)、アングル(1780~1867)

↓

「ロココ」<17世紀末~19世紀中盤>

代表する画家/ヴァトー(1684~1768)、ラ・トゥール(1704~1788)

↓

「バロック」<16世紀後半~18世紀前半>

代表する画家/レンブラント(1606~1669)、フェルメール(1632~1675)

↓

「ルネサンス」<14世紀前半~17世紀前半>

代表する画家/レオナルド・ダ・ヴィンチ(1452~1519)、ミケランジェロ(1475~1564)

キュビスムから遡ること約350年、ようやく16世紀にたどり着きました。ザビエルが鹿児島に上陸した1549年頃のヨーロッパにおける美術様式はご覧いただいている通り「ルネサンス」です。ルネサンス期の絵画といえば、ダ・ヴィンチの『モナリザ』や『最後の晩餐』、ミケランジェロの『アダムの創造』、ラファエロの『アテナイの学堂』など誰もが知っている有名作品が多く生まれた西洋美術の黄金時代ですね。

<ルネサンス美術とは>

ルネサンス期は「古代ギリシア・ローマに並ぶ西洋芸術の完成期」と見なされています。その特徴を一言でいうと「写実」でしょうか。あたかもそこに現実があるかのように、対象をありのままに写しとろうという姿勢。ルネサンス以前の絵では、例えば風景画の建物において、本来なら見えるはずのない側面が見えているとか、影のつけ方が曖昧で平べったく見えてしまうなど、「不自然」さが多々ありました。ところがルネサンス期になると「油彩画」が登場したことで、より緻密でリアルな彩色が可能になりました。さらに科学を駆使した「遠近法」によって構図が正確になった上に「陰影法」によって立体感のある表現できるようになり、より自然で写実的な絵画を描くことができるようになったのです。

<16世紀の日本美術界の状況>

これらルネサンス期の知識や技術を持ったイエズス会の聖職者たちが日本に渡ってきたわけですが、それを受け入れる側の日本の美術界はどのような状況だったのでしょうか。ザビエルの来日から、1614年の大迫害でセミナリオが閉鎖されるまでの期間に活躍していた日本の著名な画家といえば、天下人の信長・秀吉や諸大名らが築造した城の障壁画を描いた狩野永徳(1543?1590)がまずあげられます。室町中期、狩野正信(1434?1530)からはじまった「狩野派」は、将軍家から諸大名まで、注文に応じて障壁画などを描いた画家集団です。狩野内膳(1570?1616)が南蛮人や南蛮船を描いた南蛮屏風は、『荒っ削りのコレクター「池長孟」』でもご紹介しました。また、「竹林図屏風」でお馴染み長谷川等伯(1539?1610)も同じ時代に活躍した画家の1人です。当時、等伯をはじめ多くの日本人が中国の「宋元画」に学んでいました。この時代の文化の発信地は何と言っても中国ですが、その中国も日本も伝統的に写実への意識は高くなかったと言います。写実という新しい価値観が持ち込まれたとき、日本人がどのようなリアクションをとったのか気になるところですが、その前に絵を持ち込んだイエズス会についてご紹介したいと思います。彼らはどのような意図を持って洋画を持ち込んだのでしょうか。

<なぜイエズス会が結成されたのか>

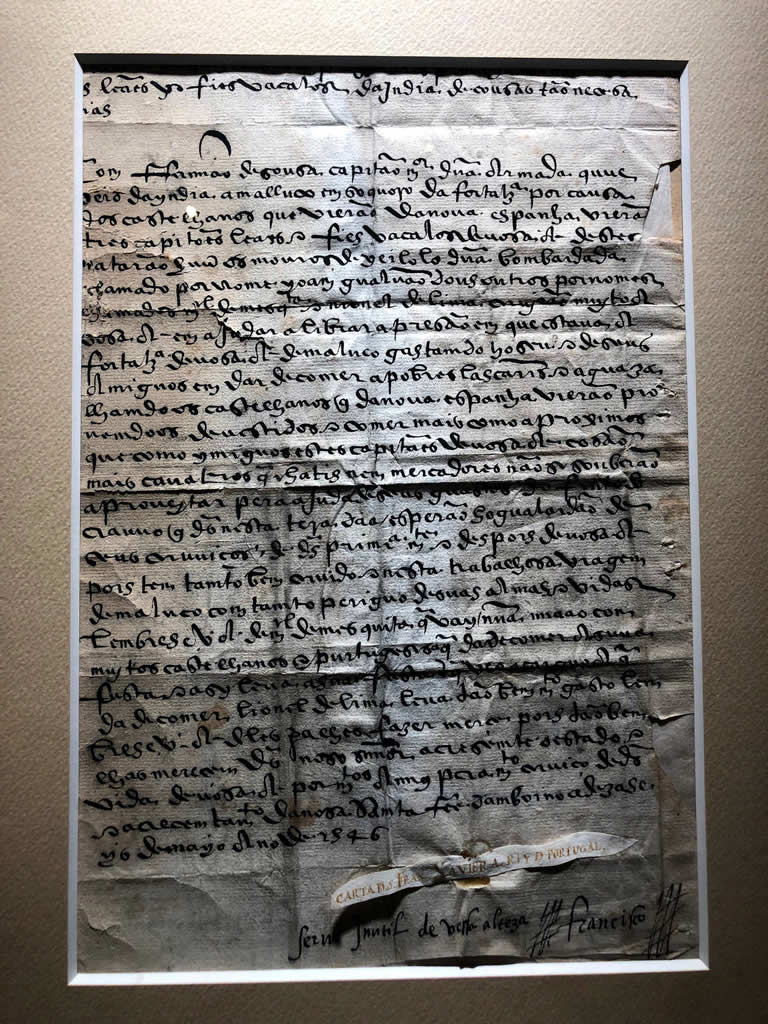

聖フランシスコ・ザビエルの自筆書簡

二十六聖人記念館所蔵

来日する3年前の1546年5月16日付、

ポルトガルの王に宛てた聖フランシスコ・ザビエルの自筆書簡。

ルネサンスとは「復興」「再生」を意味します。一度は滅びたが、再び復活したもの、それは「ギリシャ・ローマ時代の古典古代文化」でした。4世紀末の「西ローマ帝国の滅亡」で滅びてから14世紀の「ルネサンス」で復興するまでの約1000年。この期間のことを世界史では「中世」と呼びますが、別名「暗黒時代」ともいいます。栄光と栄光の「中間」で、しかもそれは「暗い」時期であったことを言い表しているのです。暗黒時代をつくった原因の一つは、ローマ・カトリック教会の堕落でした。中世は「封建制」が確立された時代でもあります。「国王」を頂点にして、語尾に候や伯が付く「大諸侯」「中小諸侯」、そして「騎士」まで、主従関係のヒエラルキーが出来上がったのです。同時進行でローマ・カトリック教会にもヒエラルキーがつくられました。「ローマ教皇」を頂点として、「大司教」「司教」「司祭」「修道院長」という聖職階級制が成立、精神的な権威が高まった結果、教会が世俗的な富を追求するようになり、中世後期には教会の腐敗が深刻化、信徒からの不満が吹き出したのです。マルティン・ルターは1517年、カトリック教会が販売する「贖宥状(免罪符)」を批判、ルターの改革運動が始まります。この改革にドイツの諸侯・騎士・市民・農民らも共感して、運動は拡大。スイスでもツヴィングリやカルヴァンが改革を進めており、プロテスタントの「宗教改革」の波がヨーロッパ全土に吹きあ れました。

非難を浴びたローマ・カトリック教会でも「このままではいけない」という危機感から教会内部で声が上がり、カトリックの宗教改革である「対抗宗教改革」が始まりました。1534年、この運動に共感したイグナティウス・ロヨラが、パリ大学で出会ったザビエルら6人の同志と修道のグループを結成。モンマルトルで「貞潔・清貧・エルサレム巡礼」の誓いをたてます。1537年、ロヨラは「イエズスのこの小さい共同体がどこまでも十字架につけられたキリストの友となる」という神的な直感を得て「イエズスの友」、その後「イエズス会」とグループの名称を定めました。1538年の復活祭にメンバーが集結して修道会の創立を計画、翌年に『会掟草案』を教皇に提出。そして1540年ついに教皇パウロ3世から正式な認可を受けたのです。ロヨラを初代総長としたイエズス会は、これまでのローマ・カトリックの古い生活様式を思い切って廃止しました。さらに人類救済のため、世界中のいろいろな場所に居住して布教を行うことを強く願い、海に乗り出していきます。時は大航海時代、ポルトガルの商船に同乗してインドや中国、そして日本にまで行き着いたのです。

<文字を読めない人のための聖書>

雪のサンタマリア

二十六聖人記念館所蔵

迫害の時代をくぐり抜けて残った希少な聖画「雪のサンタマリア」。

1600~1614年ころ日本人絵師によって長崎で描かれたと考えられています。

日本にやってきたイエズス会は布教と同時進行で「教育」にも力を入れました。特にヴァリニャーノが来日した1569年以降は日本人宣教師を育てるべく教育活動が本格化します。イエズス会はそもそも教育に熱心で、ヨーロッパにおいても1615年の時点で572校もイエズス会が建てた学校があったといいます。その教育方針は「実践的人間の育成」。「我思う、ゆえに我あり」で有名なデカルトもイエズス会の学校の卒業生でした。このようなイエズス会の性格を、美術史学者の坂本満氏は「理想的な原則の一方で現実の状況に即応する柔軟さ」と分析しています。

日本に建てられた初等教育の学校「セミナリオ」では、ラテン語などの言語や国語・数学、そして絵画が教えられていたといいます。ここで一つの疑問が生じます。イエズス会が日本にセミナリオをつくったのは日本人の宣教師を育成するためです。実践主義のイエズス会が、なぜ絵画を教えたのでしょうか。絵を描く技術が宣教師育成の何の役に立つというのでしょう。実はカトリック教会において「聖像」や「聖画」は非常に重要な位置付けにありました。「文字を読めない人のための聖書」と考えられていたからです。「キリストの教えは、絵画などの芸術によって心に刻まれて、ついには信条を心に思いめぐらすようになる」というのです。実際、ラテン語の聖書など読めない日本人にとっては理解しやすかったようで、『日本史』の著者で有名なフロイスは、イエズス会総長宛に5万枚の聖画を日本に送ってほしいと望み、さらに必要なだけ聖画が印刷できるよう版画の原板・印刷機と一緒に印刷工も派遣するよう求めています。フロイスの希望が叶って印刷機が到着したのは天正18年(1590)。天正遣欧少年使節が印刷機を持ち帰った時でした。

<日本人が初めて遭遇した洋画>

泰西王侯図屏風

長崎歴史文化博物館所蔵

テーブルの上の盾にイエズス会の紋章が描かれている。

日本人が最初に目にした洋画は宣教師たちが布教のために持ち込んだ「聖画」だと考えられています。ルネサンス期に製作された絵画ですから、奥行きを出すための「遠近法」や立体感を表現するための「陰影法」など、日本にはない技術で描かれていたことでしょう。初めて見た日本人はさぞかしカルチャーショックを受けたのではないでしょうか。

天正11年(1583)、新任の聖職者が長崎に着任しました。専門的な絵画の指導者としてやってきたジョヴァンニ・ニコラオというイタリア人です。文禄から慶長にかけて、天草のセミナリオで数十人の生徒を指導。その際、絵だけではなく「オルガン」と「時計」の製作もしていたという記録も残っています。慶長4年(1599)からは有馬、そして長崎のセミナリオに移り、絵画の指導を続けていましたが、徳川による慶長19年(1614)の徹底したキリシタン迫害でマカオに追放されてしまいます。日本に滞在していた約30年、ニコラオはどのような洋画の技術を日本人に伝授したのかはっきりしていません。それは、セミナリオの生徒によって制作された聖画が、大迫害でそのほとんどが消失して一握りの作品しか残されていないからです。

<首と体を傾けたCの字ポーズ>

セミナリオの生徒が描いた聖画について坂本氏は、作品自体が少ないこと、またその作風も洋風表現に熟達したものから民衆芸術に近いものまで幅が広く、制作の条件にもさまざまな相違が見られることから、これらの作品群からこの「画派」としての特徴を導き出すのは難しいとしました。そこで坂本氏が注目したのは「世俗画」です。世俗画とは西洋人の日常を描いた現世的な絵のことで、世界の都市を描いた「世界図」や、貴族の男女が田園に集い会話や楽器を楽しむ「田園遊楽の図」などの題材があります。セミナリオの生徒が、このような信仰とは関係のない世俗画を描いたのは、イエズス会からの諸大名への「贈り物」として制作されたからだと考えられています。実践的かつ戦略的なイエズス会は、大名らと友好な関係を築くことが布教の近道であると考えていたのでしょう。

世俗画は、宗教的でない題材だったこともあって比較的多く現存しています。これらの作品を見比べてみた時、多くのかたが似た感想を持つのではないでしょうか。描かれている人物のポーズに「パターン」があるのです。最も特徴的なのは「首と体を傾けたCの字ポーズ」。例えばMOA美術館所蔵の「洋人奏楽図屏風」を見ると前面に大きく描かれた人物の同じように首を傾けたポーズをした人物が複数人います。福岡市美術館所蔵の「泰西風俗図屏風」、南蛮文化館所蔵の「狩猟図のある西洋風俗図屏風」にも服装と背景は違うのですが、やはり同じようにCの字ポーズの男女がいます。極端にいえば「コピー&ペースト」したかのようです。ということは、これらの作品群は同じ人物が書いたのでしょうか。坂本氏によると、似てはいても「画家の個人差のようなものも確かに存在する」と分析、「同一人物」ではなく「同一画派」と考えられるとしました。

<日本の洋風画家たちの実力は?>

なぜ、これほど類似した絵になったのか。それは1種類の手本しか持ち合わせていなかったからだろうといわれています。聖画はもちろんのこと、世俗画も教会の布教活動の一環として製作されていました。したがって、芸術家として個性を発揮するというよりは、職人として理想形である手本の洋画を丁寧に「模写」することが何より求められたのです。それにしても、首と体を傾けたCの字ポーズにはどことなく不自然さを感じます。この美術的な未熟さについて、坂本氏は次のように結論づけました。

「ルネサンスの成果たる再現のための解剖学的知識、陰影法・遠近法など、近世の絵画を構成する基本的教養が明らかに不足しているといわなければならない。ということは十五世紀のイタリア美術家たちにとって、遠近法が世界観になっていた、というほどの意味においては、洋風画家たちは西欧的な視覚の根底についに触れなかったことを意味している。描かれたものを転写したり、それを拡大したり、あるいは部分を変化させて組み合わせたりすること、および彩色の技術は学んでいるが、直接に現実から、ものの形を画面に写しとるという観察力と描写力とは、学びとれなかった」

『原色日本の美術20南蛮美術と洋風画』182頁から抜粋

信仰のため、西洋画に取り組んだセミナリオの若者たちが350数年前の長崎にいました。もともと画家だったわけではない、十代の少年たちが外国人がもたらした見たこともない画材を使って絵を描いていたのです。慣れない事ばかりで試行錯誤したに違いありません。

<泰西王侯図屏風>

最後に長崎歴史文化博物館が所蔵している「泰西王侯図屏風」をご紹介します。もともとは山形県鶴岡市の小沢家が所蔵していた絵で、庄内藩主の酒井家が徳川家から下賜されたものだと言い伝えが残る貴重な初期洋風画です。

右隻の「テーブルの横に立つ騎士」の図の中の盾に、イエズス会の紋章が描かれていることから、セミナリオの生徒によって長崎で描かれた可能性が高く、宣教師たちによって持ち込まれた複数の洋画をお手本にしています。「レパント戦闘図」のローマ王、「古代ローマ皇帝騎馬図版画集」のヴェスパシアヌス帝、「ペーテル・カンディド」原画の銅版画のダヴィデ王など、勇ましい王様ばかり。天正12年(1584)にイエズス会総長宛に提出された書面に「日本人は武装する騎士や野戦、海戦の絵を好む」という報告されている通り、泰西王侯図屏風も教会が将軍を喜ばせようと制作した贈り物だったのでしょう。

【主な参考文献】

『原色日本の美術20南蛮美術と洋風画』坂本満 菅瀬正 鳴瀬不二雄(小学館/1990)

『日本の美術 No.80 初期洋風画』坂本満 編(至文堂/1973)

『日本初期洋画の研究』西村貞(全國書房/1945)

『金箔の港』高見澤たか子(筑摩書房/1989)

『西洋美術史』監修 高階秀爾(美術出版社/1990)

『日本美術史』監修 辻惟雄(美術出版社/1991)

『イエズス会』フィリップ・レクリヴァン(創元社/1996)

『異国絵の冒険』神戸市立博物館(神戸市立博物館/2001)

『詳説 世界史研』木下康彦・木村精二・吉田寅 編(山川出版社/2008)

『南蛮美術の光と影』サントリー美術館・神戸市立博物館・日本経済新聞社 編集(日本経済新聞社/2011)