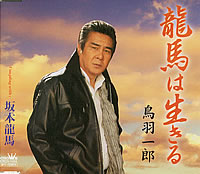

NHKの大河ドラマ「龍馬伝」で、江戸末期の勤皇の志士、坂本龍馬がクローズアップされ、各地に“龍馬ブーム”が見られます。海援隊の隊長として亀山社中を軸に活動した長崎でも「ながさき龍馬フェスタ2010」など様々なイベントや資料展が繰り広げられていますが、歌謡界でも新旧の“龍馬ソング”が見直され、話題を集めています。

龍馬の歌のほとんどが四国や京都を舞台にしていますが、長崎でも活動した人物であり、『長崎の歌』として取り上げました。

龍馬の歌は昭和35年(1960)から現在(平成22年)までに22曲出ているようです。そのうちタイトルに『龍馬』(または『竜馬』)と出した作品は15曲、さらにフルネーム『坂本龍馬(竜馬)』だけのタイトル、つまり同名異曲は6曲もあります。 |

| |

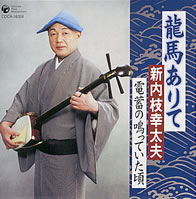

1.村田英雄の「坂本龍馬」 |

| (昭和35年=1960、里見義祐・作詞、関沢新一・補作、山路進一・作曲) |

|

|

|

坂本龍馬が世間一般に知られるようになったのは、司馬遼太郎の歴史小説「竜馬がゆく」からで、昭和37年(1962)6月から41年5月まで産経新聞夕刊に連載される一方、昭和38年から41年にかけて単行本が5巻に分けて出版され、ベストセラーにもなりました。

村田英雄のこの歌は、昭和35年10月に発売されたアルバム「村田英雄おはこ集・第4集」の中に「竜馬がゆく」と共に収録されており、小説の掲載や出版の1年半前に出ていたことになります。

なお、この「坂本龍馬」は昭和41年4月に「竜馬節」とのカップリングでシングル盤を、さらにその前の36年3月には「竜馬の恋」、43年8月には「竜馬しぐれ」を「竜馬がゆく」とのカップリングでシングル盤を出しており、村田英雄は龍馬の歌を合わせて5曲も歌っていました。

|

長崎市の風頭公園に建つ

「坂本龍馬之像」 |

|

|