|

|

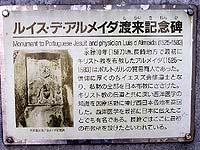

春徳寺の「アルメイダ渡来記念碑」

案内板

|

桜馬場中学校の角から

シーボルト通りを見る |

|

(5)城の古祉 |

長崎市夫婦川町の春徳寺の裏山にある“城の古址(しろのこし)”の大岩“龍頭巌”には、お竹という美しい娘の、次のような悲恋物語が秘められています。

この近くに笛が上手なお竹という名の娘が住んでいて、毎日夕暮れになると龍頭厳のあたりで笛を吹いていました。ある日、そこに美少年が現われ、末は夫婦に…と心に決めていましたが、美少年には言い交わした仲の娘がいました。落胆した娘は山奥に誘い込まれるように姿を消します。数日後、お竹は龍頭巌の上にぼんやりと立っており、医者もお手上げの奇病で床につきます。そこで祈祷師にお祓いをしてもらうと正気に戻りますが、ある日、その祈祷師が龍頭巌のそばで大蛇の化身と見て取れる一人の武士に出会い、一喝すると武士の姿はかき消えました。その日から、その龍頭巌を竹で叩くと「タンタンタケジョ」という音が出るようになったということです。

この伝説を取り入れた歌があります。 |

美しい娘・お竹の悲恋物語を秘めた

城の古址の龍頭巖

|

城の古址への坂 |

2.「長崎恋しや」

(昭和9年=1934、西条八十・作詞、中山晋平・作曲、市 丸・歌) |

|

南蛮船が出入りしていた頃の、長崎の港の春を歌っていますが、コーラスでにぎやかに歌う「タンタンタケジョ」の部分がその伝説から取ったものです。

なお、最近は聴かれませんが、「ターン、ターン、タケジョ。ヨメゴニ、ホシイ」と歌うわらべ唄「タンタンタケジョ」もありました。 |

|

(6)シーボルト宅跡 |

文政2年(1823)、出島に赴任したオランダの医師シーボルトは植物学者でもあり、アジサイが好きで、日本人妻・たきに因んで、アジサイの学名を「オタクサ」と付け、「日本植物誌」に発表しました。 |

シーボルトは日本研究で禁制品を収集していたため国外追放の処分を受けます(シーボルト事件)が、安政の開国で入国が許され、30年ぶりに出島で、おたきと娘のいねと手を取り合って涙の再会をしています。

シーボルトは文政7年(1824)に鳴滝で、医学、薬学、動植物学などを指導する「鳴瀧塾」を開設、高野長英ら約50人の門弟を輩出します。シーボルト事件でシーボルトがいなくなった鳴瀧塾には娘のいねが住んでいました。

鳴滝塾は老朽化したため明治27年(1894)に解体され、現在は当時使用していた井戸などが残っており、国指定史跡となっています。

宅跡にはアジサイが植えられ、シーズンになると美しい花を開きます。歴史的な意味をもつアジサイを、長崎市は昭和43年(1968)1月に市花に制定、市内各地にアジサイが植えられるようになりました。

歌にはアジサイをテーマにしたものが多く、その代表曲が「あじさい旅情」ですが、今回は娘イネを歌った「おいね恋姿」を紹介します。

|

シーボルトの胸像 |

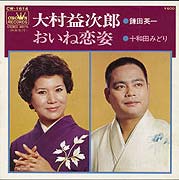

3.「おいね恋姿」

(昭和51年=1976、関沢新一・作詞、サトウ進一・作曲、十和田みどり・歌) |

|

いねはシーボルトの門弟に付いて産科を勉強。入国を許された父シーボルトからも指導を受けて、女医として活躍しました。

この歌では混血児としての悲しみ、国外に追放された父シーボルトをしのぶいねの心情と、幕末、官軍の総司令官として活躍しながら反対派の士族に襲われ死亡した大村益次郎(おおむら・ますじろう)への恋心を歌っています。

|

レコードの表紙 |