発見!長崎の歩き方

「ジャガタラ文とお春の人生」

鎖国令以降、外国人と日本人との間で生まれた子どもたちが、南方の島・ジャガタラへと追われた。彼らが母国への思慮を綴った「ジャガタラ文」と、“じゃがたらお春”の名で知られる伝説に包まれたお春の人生を振り返る。

ズバリ!今回のテーマは

「じゃがたらお春は、哀れだったのか?」なのだ。

じゃがたらお春ーー誰もが一度は耳にしたことがあるに違いないこの女性は、長崎生まれの少女の名。生年は定かではないが、寛永に改元された頃の生まれだといわれる(寛永年間/1624~1643)。そんなお春は、寛永16年(1639)、ジャガタラ(現インドネシア・ジャカルタ)へと放流される。つまり流罪である。罪状は「外国人と日本人との間で生まれた子ども」であること、ただそれだけだった。

現在、ナガジン!で連載中の「長崎の教会群 その源流と輝き―長崎の教会群とキリスト教関連遺産を世界遺産へ―」では、キリスト教が平戸に伝来し、布教・繁栄、弾圧、潜伏を経て、新たなキリスト教へと復活するまでの歴史を詳細かつ判りやすく解説している。長崎県がキリスト教の歴史を世界遺産に値すると主張する由縁は、キリスト教が、長崎県の成り立ちと歩みに大きな影響を与えた事実、特に布教禁教時代に起こった悲惨な出来事を乗り越え、ようやく辿り着いた復活までの経過にある。特に250余年にも及んだ長く厳しい弾圧時代は、多くのキリシタンにとって苦難の連続。長崎の町では数々の悲惨な出来事が起こった。その悲劇を味わったひとりが、外国人と日本人との間で生まれたまだうら若き少女、「じゃがたらお春」だった。

今、私達はお春についてどれだけのことを知っているだろうか。お春の父はイタリア人。ポルトガル船のパイロットをしていたニコラス・マリンという人物だった。母親の本名は不詳だが、宗教名はマリヤ、キリスト教の洗礼を受けたキリシタンだった。マリヤは長崎の町が南蛮貿易で沸き立っていた慶長から元和の末にニコラスと知り合い、後に正式に結婚。二人の間には、春(はる)の4つ上のマグダレナ万(まん)が誕生し、その後お春が生まれた。ちなみにお春の宗教名はジェロニマといった。

じゃがたらお春の一生

お春のイメージを定着させた

「ジャガタラ文」

赤い花なら曼珠沙華(まんじゅしゃげ) 阿蘭陀(おらんだ)屋敷に雨が降る

濡れて泣いてる じゃがたらお春

未練な出船の ああ鐘が鳴る ララ鐘が鳴る

うつす月影 いろがらす 父は異国の 人ゆえに

金の十字架 心に抱けど

乙女盛りを ああ曇りかち ララ曇り勝ち

平戸離れて幾百里 つづる文さえ つくものを

なぜに帰らぬ じゃがたらお春

サンタクルスの ああ鐘が鳴る ララ鐘が鳴る

※曼珠沙華(まんじゅしゃげ) 彼岸花のこと

これは、昭和14年に制作された曲『長崎物語』の歌詞。戦前から戦後にかけて流行したこの曲が醸し出すお春のイメージは、悲運な境遇の哀れな女性そのもの。そして、口ずさむ誰もが想像するように、貧しさゆえに南方などへ遊女として売り飛ばされた、あるいは自ら出稼ぎに行った「※1からゆきさん」と混同している節が見受けられる。

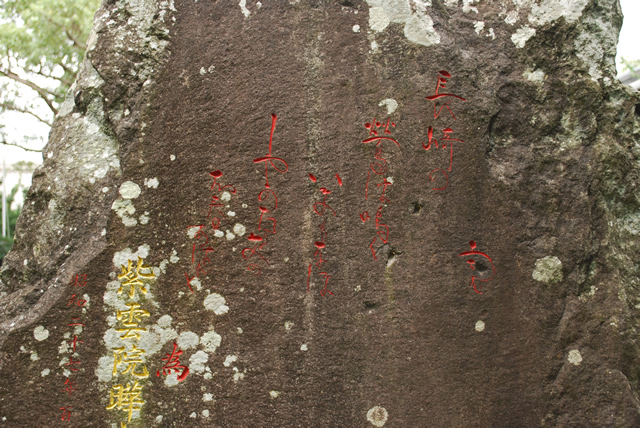

この曲、また、その他多くの「じゃがたらお春」に関するどこか物悲しいイメージの根源は、ある一人の人物の創作によって固められたというのが、現在定説となっている。それは、前回の特集「長崎の工芸品~江戸時代の長崎土産~」にも登場した江戸中期の天文家であり、地理学者の西川如見(にしかわじょけん)、その人。彼は隠居してからは著述に専心し多くの著書を手掛けた。享保5年(1720)に発刊した彼の代表作『長崎夜話草(やわそう)』巻一には、当時の長崎土産ほか、さまざまな長崎の風物が取り上げられている。そして、その第一章に「紅毛人子孫遠流之事付ジャガタラ文」という文章が掲げられている。

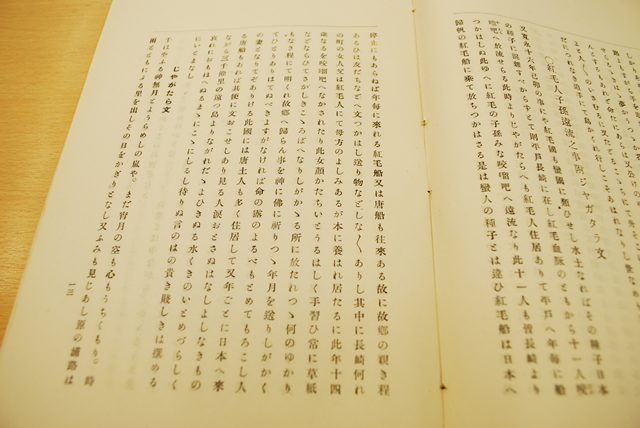

長崎夜話草「紅毛人子孫遠流之事付ジャガタラ文」の件『長崎叢書』より

そして如見は、追放された女性のうち、14歳の少女・お春を取り上げ、流されたいきさつとともに、彼女の「ジャガタラ文」を掲載している。

如見が記したいきさつを要約すると以下のようになる。

「ポルトガル同様、イギリスやオランダもキリスト教を信仰する国なので、今後、日本人との混血を禁止するため、寛永16年(1639)、平戸と長崎に住む紅毛(こうもう)(イギリス・オランダ)の血統をひく11人が長崎からジャガタラに流された。ポルトガル船の来航は禁止されたが紅毛船や唐船は往来していたので、流された人達はその船に親戚や友達などへの手紙や贈り物を託した。11人の中には紅毛人の父を持つ長崎生まれのとても美しい14歳の少女がいて、彼女も度々便りをよこした。習字や読書を心得たその少女が三千里余りも離れた遠い島で綴った美しい文がとても珍しく、またとても哀れに思ったのでここに書き留める。」

遠くジャガタラに追放された長崎・平戸の紅毛の血統をひく子どもなどが、双方の国を往来する船に託し、日本に住む親戚や友達などに送った手紙「ジャガタラ文」。如見が記したお春のものの他に、平戸のコショロ、コルネリア、フクという3名の女性のもの、合わせて4通の「ジャガタラ文」が現存している。

そのうち、平戸市の平戸オランダ商館に展示されている“コショロ”の「ジャガタラ文」は、およそ20cm四方、何枚かの更紗(さらさ)を市松(いちまつ)に縫い合わせた袱紗(ふくさ)の白地部分にしたためられた珍しいもの。

コショロのジャガタラ文

写真提供:長崎県観光連盟「旅ネット」

うば様まゐる

日本こいしや かりそめにたちいでて又とかへらぬふるさとゝおもへば心もこころならずなみだにむ せびめもくれゆめうつゝともさらにわきまえず候共あまりのことに茶つゝみひとつしんじあげ候あらにほんこいしや

かりそめにたちいでて又とかへらぬふるさとゝおもへば心もこころならずなみだにむ せびめもくれゆめうつゝともさらにわきまえず候共あまりのことに茶つゝみひとつしんじあげ候あらにほんこいしや

こしょろ

こしょろ

うば様へ

日本こいしや、こいしや

ふとしたことで、日本を離れたところ、

二度と帰ることのできないふるさととなってしまい、いてもたってもいられません。

目がはれてしまうくらい泣いて、夢か現実かわかりません。

ふるさとを慕う気持ちをもって茶包を一つ贈ります。

日本こいしや、こいしや

こしょろより

はて?この図案、どこかで見たことがあるような……と思う人、正解! 長崎を代表する銘菓のひとつ、その名も『長崎物語』の包み紙に使用されているのだ。

では、『長崎夜話草』に掲載されたお春の「ジャガタラ文」を見てみよう。

千はやふる、神無月とよ、うらめしの嵐や、まだ宵月の、空も心もうちくもり、時雨とともにふる里を、出でしその日をかぎりとなし、又、ふみも見じ、あし原の、浦路はるかに、へだゝれど、かよふ心のおくれねば、

おもひやるやまとの道のはるけきもゆめにまちかくこえぬ夜ぞなき(後略)

そして、結びの文章は以下の通り。

あら日本恋しや、ゆかしや、見たや 。

じゃがたら

はるより

この冒頭部分、白石広子著『じゃがたらお春の消息』掲載の口語訳では、以下のように訳されている。

あれは十月のことでした。うらめしく吹く風の中、夕方なのに、空も心も曇って時雨とともに故郷を出た其の日が最後だったのですね。再び手紙すら見られないほど遠く隔たってしまい、気持ちをお伝えできませんが

お思いをする日本はとても遠くなったけれど夢の中では毎夜この距離をこえて心を通わせております(後略)

これについて、江戸時代後期の蘭学者・大槻玄沢(おおつきげんたく)、また、その門弟で地理学者の山村才助(やまむらさいすけ)も、如見の偽作を疑っている。まず、お春のものとされる「ジャガタラ文」は、3000字余りもの長文であり、時折、『伊勢物語』などから古歌(こか)などを引用し、具体的な内容に乏しく、極めて情緒的。そのあまりの美文から、わずか14歳の少女の書けるものではない、との見解を示している。

また、近代の研究者達も事実と違う点を指摘。一例をあげると、『平戸オランダ商館の日記』によれば、お春が乗船した船が出帆したとされる寛永16年10月31日は快晴だったとある。しかし、前述の如見が紹介したお春の「ジャガタラ文」の冒頭には、“うらめしの嵐”“時雨とともに”とあり、合致しない。

だが、そのように相違点も数々見られるが、宛て先は確かにお春の友人「おたつ」であるなど事実も織り交ぜられている。如見はお春より22歳年下だった。つまり、長崎において彼女に関する何らかの情報を得ていたとも考えられる。もし如見が、お春の手紙を下敷きに、世間の人々の興味を惹くような文面に創作していたとしたら--。

そう考えると、私達はお春について知らないことだらけである。生まれてから放流されるまでの長崎での人生、そして、遥か遠い南方の島、ジャガタラでの人生……お春は、果たしてこの上ない悲劇に包まれた一生を送ったのだろうか?

※1「からゆきさん」 江戸末期から第二次世界大戦時まで外地に出稼ぎに行った女性。

【次頁につづく】