発見!長崎の歩き方

「江角ヤス、教育と福祉に生きて」

今年も長崎に暑い夏がやってくる。68年前のあの夏、あの日、この長崎の空の下に生き、悲しみに暮れたひとりの女性、江角ヤス。原爆投下に遭遇するも生き残り、殉難学徒の供養と純心教育の復興、社会福祉に一生を捧げた彼女の生涯を紹介する。

ズバリ!今回のテーマは

「長崎を回復させた人」なのだ。

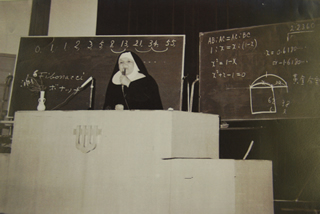

江角ヤス――その名を聞いて、それが誰なのか、すぐにわかる人は少ないかもしれない。彼女はシスター。この長崎の地において、後世に残る教育事業、被爆者福祉事業の礎を創った長崎純心女子学園 初代学園長である。今回のナガジン!では、現 純心大学学長、学校法人純心女子学園理事長である片岡千鶴子氏に在りし日の姿など、貴重なお話を伺いながら「江角ヤス」という女性の生涯を見つめたい。

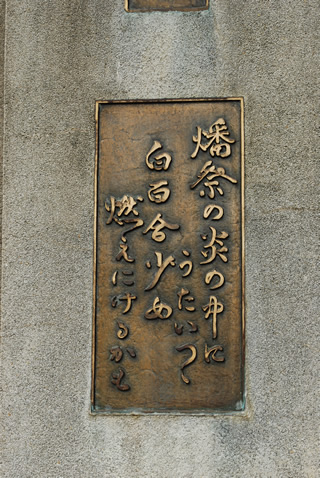

「マリアさま

いやなことは私が

よろこんで」

これはヤスが掲げた純心女子学園の学園標語である。

重いものと軽いものがあれば重い方を、辛い仕事と楽な仕事があれば辛い方を。

聖母マリアの心に倣(なら)い、喜んでそれらを選ぶ愛の奉仕の実行者であってほしい――創立当初より、ヤスが生徒達に説き続けてきた、その純心教育の心は、今も生徒達に“純心スピリット”として継承されている。それは、彼女が自身の人生で習得したものすべてを注ぎ込んだものであり、彼女は、まさにそれを身をもって示した人であった。

純女学徒隊の殉難

悲しみの果てに……

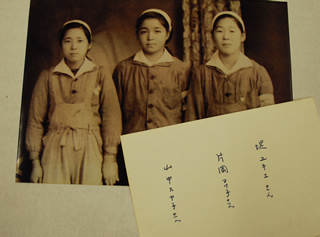

1945年8月9日11時2分、長崎に原爆が投下された。戦時中、純心高等女学校の生徒達は、「純女学徒隊」の名のもと、市内各地に点在する兵器工場などで勤労奉仕していた。原爆はシスター4名を含む214名もの殉難(じゅんなん)者を出し、校舎を全焼させ、当時校長であったヤスも重傷を負った――。

純心女子学園の前身「純心女学院」は、昭和10年(1935)4月、カトリックの女子修道会「長崎純心聖母会」が長崎に創立した女学校である。初年度、中町教会の敷地内に建てられた仮校舎に迎え入れたのは28名の入学生。そして翌年3月には、文部省から設立認可を受け、異例の速さで「純心女学院」から「純心高等女学校」へと昇格した。

創立当初の仮校舎

昭和12年(1937)4月には、家野町(現文教町)に完成した白亜の木造二階建ての新校舎に移転。しかし、日華事変から日本は戦争に突入し、物資が乏しくなることはもちろんのこと、思想や精神面における統制も厳しくなっていく。戦時中はカトリックの学校をはじめ、医療施設や福祉事業、教会などで奉仕する外国人宣教師、シスター達はスパイ呼ばわりされ、事業は中止、役職および職員は強制的に日本人に代わらされた。

邦人経営のミッションスクールである純心高等女学校にも特高警察が何度も訪れ、「資金はどこから出たか」「外国人との関係はないか」と取り調べを受け、何度真実を述べても理解されないばかりか、「学校の中に礼拝堂があってはならない」「キリストと天照大神はどちらが上か」などと問われるなど、統制は厳しさを増していった。修道服をモンペに着替え、軍を刺激しないよう努力するが、そのような状況下でも、生徒達との関わりにおいてカトリックの精神に基づく教育をやめることはもちろんのことなかった。

6000余坪の校庭には、大運動場、大弓道場が設けられた

後年、ヤスは創立当初を振り返り、次のように語っている。

「私は、生徒・教員たちが国策に合わぬ非国民と思われたくない、生徒たちに肩身の狭い思いをさせたくないと考え、学校で松脂(まつやに)取りや国民としての奉仕作業を率先して実践しました。……」

しかし、戦況は悪化していく。

そして忌まわしい原爆の日が訪れる。ヤスは原爆投下で倒壊した校舎の大きな鉄筋コンクリートの防火壁の下敷きとなり重傷を負う。しかし、動けぬ身体となりながらも、ヤスは生徒達の捜索と救出の陣頭指揮をとるのだった ――。

愛する教え子達を原爆で失ったヤスは、多く悲しみ、苦悩した果てに彼女らの犠牲を思い、立ち上がる。彼女が強い意志を持ち、生涯をかけて実現させていったもの……それが、戦後も変わらぬ、カトリックの建学精神に基づく学校教育と、被爆者のための福祉であった。

原爆で尊い命を奪われた純女学徒隊

【次頁につづく】