|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

TEL095(847)9245 平野町7-8 |

||||||||||||||||||||||||||||||||

●JR長崎駅からのアクセス |

||||||||||||||||||||||||||||||||

他の地域には見られない 独特の文化を持つ長崎を体感! |

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

価値ある建物を渡り歩いて約30年 まずは、“歴民”の歩みに注目! |

||||||||||||||||||||||||||||||||

ところで、この歴史民俗資料館、略して“歴民”は、オープン以来数々の建物を利用し人々に親しまれてきた。そもそも開設されたのは昭和53年(1978)。松が枝町の旧香港上海銀行長崎支店に本館、同じく松が枝町の旧長崎税関下り松派出所(現在のべっ甲資料館)に分館が開かれた。この2つは共に国指定重要文化財で建物自体が長崎の歴史を物語る貴重な資料そのもの。その後、昭和64年(1989)1月5日には、本館が旧出島神学校に移転開設された。現在、出島史料館本館として利用されているこの建物は、明治10年(1877)に日本最初のキリスト教(プロテスタント)の神学校。さらに平成9年(1997)には、坂本国際墓地の上方にある上銭座町に移転、統合した。 そして……今年4月、原爆資料館横の平和会館内、元長崎市立博物館の建物に新たに移転開設。好立地はもちろんのこと、スペースも大幅拡大! これまで、修学旅行生や地元の小中学生の来館が多かったが、移転開設以来、一般観光客の来館も倍増している。館内は、車椅子での見学も可能なバリアフリー。ぜひ、小さい子どもからお年寄りまで多くの人に足を運んでほしいものだ。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||

学芸員が教えてくれる 長崎史を物語る展示品の魅力 |

||||||||||||||||||||||||||||||||

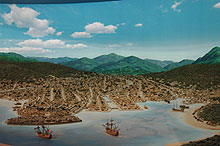

館内に入ると、まず正面に江戸時代の長崎をかたどった模型が目に飛び込んでくる。まるで海路で長崎を目指した貿易船からの目線を追体験するかのようだ。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 中へ進むと右手には、17世紀後半の長崎の町並みと秋祭り(長崎くんち)の様子が描かれている『寛文長崎図屏風』(かんぶんながさきずびょうぶ/長崎歴史文化博物館蔵)や、広渡湖秀筆の『出島図屏風』(でじまずびょうぶ/松浦史料博物館蔵)などのレプリカが展示されていて、当時の長崎の地形や貿易の様子、祭り、習慣、貿易によってもたらされた長崎人の暮らしを理解することができる。 |  |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| その他、この1階は、随時“歴民”ならではの趣向を凝らした企画展が催されているスペース。現在、行なわれているのは、※『なつかしの長崎港内交通船展』。 そして地下1階は、旧石器時代から近世までの土器や石器に加え、江戸時代の遺跡から発掘された日本、中国、西洋の陶磁器を収集した考古資料に、中国、ポルトガル、オランダに関する資料、また、江戸時代の長崎の町の風物詩を川原慶賀が描いた『年中行事絵』(複製)などの絵画資料など、とても興味深いものが展示されている。 また、“歴民”では、各方面の権威を招いた『歴史文化講演会』が数多く開かれている。決して1度の訪問で満足してはならないのが、“歴民”! 訪ねる度に違う発見ができる資料館というのがこの資料館最大の魅力なのだ。 事前に予約を入れておくと、学芸員の方が懇切丁寧に解説しながら館内を案内してくれる。この解説を受けると、単に見ただけではわからない展示の品々が、点と点で結ばれ、長崎が歩んできた歴史が1本の線になるような感覚で理解することができる。ぜひ予約して訪れることをおすすめしたい。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||

※企画展 『なつかしの長崎港内交通船展』(〜8月31日(木)まで)。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||

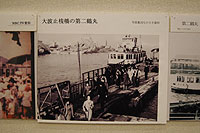

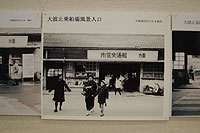

| 市営交通船が、バスや自家用車の普及による理由から昭和44年に廃止されて37年。現在、長崎港内を運行するのは、朝夕、大波止と香焼工場を結ぶ三菱重工長崎造船所の交通船のみとなってしまった。今回の企画展『なつかしの長崎港内交通船展』では、かつて市民の足として重要な役割を果たしてきた長崎港内交通船にスポットを当て、模型や部品、写真パネル、感想文など懐かしい品々を一挙公開している。 |  |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

おすすめチェックポイントベスト3 1.和華蘭(わからん)文化の集大成、亀山焼(常設展示/地下1F)

|

||||||||||||||||||||||||||||||||