|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||

会期 〜平成14年3月31日(日) |

||||||||||||||||||||

●JR長崎駅からのアクセス 市電/長崎駅前から正覚寺下行きに乗車し、 築町電停で反対側線路へ渡り石橋行きに乗り換える。 その際、乗り換え券を貰い大浦海岸通電停で下車、徒歩2分。 バス/バス停長崎駅前南口から長崎新地ターミナル行きに乗車し、 長崎新地ターミナルで下車、徒歩5分。 バス停長崎駅前から長崎市コミュニティバスらんらん(循環バス)に乗車し、 長崎新地ターミナルで下車、徒歩5分。 車/長崎駅前から約5分。 |

||||||||||||||||||||

| 1500点を越える作品を描いた 画家・野口彌太郎ってどんな人? |

||||||||||||||||||||

明治32年(1899)東京・本郷に生まれた野口彌太郎画伯は、30歳の初渡欧を皮切りに西欧近代美術を超克した独自の絵画世界を形成し、飛躍的に活躍。 戦後洋画壇の代表作家だ。 父の郷里が諫早であることから、当時小野村立小野尋常小学校第六学年の時に転入学している。 戦後、両親が諫早市に隠棲するようになり、この頃から殆ど毎年のように長崎に赴いている。 しかも、野口画伯は長崎の風景、長崎人の人情に魅せられていたらしく、戦後は何度となく長崎を訪れ、数多くの長崎を描いた作品を残しているのだ。 全制作作品は1500点と言われているが、そのうち500点は空襲で焼けたりして残っていないとか(ちなみに長崎を描いた作品は約50点)。 彼の絵画を熟成させたといわれる故郷・長崎に記念美術館ができたのは誇らしいことだとつくづく実感。 さて、野口彌太郎画伯の魅力はどんなところにあるのか……探検隊いざ潜入! |

||||||||||||||||||||

| 触れあった人々の呼吸が聞こえてきそうな

全国各地を描いた作品約50点が勢揃い |

||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||

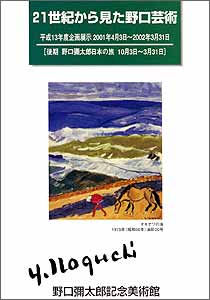

旧長崎英国領事館の建物を生かした野口彌太郎記念美術館には、日本の近代洋画史に輝かしい足跡を残した野口彌太郎画伯の作品300点以上を年間テーマのもと、前後期に分けた企画展(約50点を展示)が行われている。 現在、行われている企画展は『21世紀から見た野口芸術・後期 野口彌太郎日本の旅』。 制作の旅で日本各地に訪れ絵筆をとった野口画伯が題材にしたものはどんな風景? 長崎はどんなふうに描かれているの? 日本の風景をテーマとしているだけに次々に興味がわいてくる。 一見、無造作で豪放に描かれているかのように感じるが、その大胆な線で対象の性格を適確に、とらえているのが野口画伯の画風。 大胆な線描、生き生きとしたリズムを感じさせる各地の風景には、ズシンと心に響くものがあった! |

||||||||||||||||||||

| おすすめチェックポイントベスト5 1. こだわりのない色使い

2. 人間の生活が滲み出た作風

3. 野口画伯が描く長崎風景

4. インスパイアされた作品の面白さ

5. イオニア様式の建物にも注目!

全国各地を旅し、その地方地方で野口彌太郎画伯の眼にとまった景色、心に入り込んできた光景が彼特有の画風で表現された作品を集めた今回の企画展示。 どこかで眼にした風景が描かれているかもしれないし、行った所でもないのに何故か懐かしさを感じてしまうという作品に出会うこともあるかもしれない。 その豊かな感性とヒューマニズムにとんだ野口彌太郎の世界へ是非、足を踏み入れてみよう。 |

||||||||||||||||||||

| ●21世紀から見た野口芸術『後期 野口彌太郎日本の旅』展示概要 | ||||||||||||||||||||

|

|

| 【もどる】 |