●長崎かんぼこの特徴を探るべく蒲鉾製造工場へいざ潜入!

魚肉をすりつぶして食塩、砂糖、調味料、卵白などを混ぜ合わせ、蒸したり、あぶり焼きにしたり、油で揚げたりした長崎かんぼこ。

海に囲まれた長崎県では昔から水産業が盛んだったため、かんぼこも早くから製造されてきたようだ。

現在、長崎県は年間生産額全国第一位を誇るかまぼこの町。

全国的にスケソウダラの冷凍すり身を原料としたかまぼこが多い中で、エソ、タチ、イワシなど以西底引き魚を多く使用してるのが最大の特徴らしい。

長崎新地中華街に工場、店舗を構える石橋蒲鉾店の蒲鉾職人・石橋道康さんに、現在の製造事情についてお話を聞いてみた。

石橋さん

「製法は、今は機械の力を借りています。

以前は魚をすり潰したり、包丁ですり身を蒲鉾の形にすることまで全部手作業でしたから。

もちろん、今でもすり身を触った時の感触など五感を使わなければわからない部分が多く、最終的には人の手にかかっています。

魚のブレンドの仕方、調味料の使い方、分量 、温度や湿度によって食感や味が変わってくるので、いまだに「あーそうか!これだ!」という発見がありますね。

味は、原料事情や調味料の変化に伴って自然と変化していますし、また、現代の人の嗜好に合わせて変えています。

私たちは地の魚、エソ、グチ(イシモチ)、ハモを使った長崎らしいものを作っていきたいと思っているのですが、漁業会社が減ってきていて、それらの魚が手に入りにくくなっています。

多くのかまぼこはスケソウダラなどの冷凍すり身を使ったものが主流ですが、私たちはできるだけ冷凍ものは使わないようにしています。

といってもエソ、グチ、ハモだけで作るとなると1本3000円前後と価格が高くなってしまい、それでは誰にも食べて貰えないので、それらに冷凍すり身をブレンドして作っています。」

なるほど……

それでは、かまぼこ作りの製造過程を覗いてみよう。

|

|

|

●石橋蒲鉾店の場合●

蒲鉾作りは朝5:00から始まる。

1年で1番忙しい時期である12月は、注文が通常の4〜5倍になり、1日14〜15時間、18名のスタッフがフルに活動。

14〜15名のアルバイトも加わり大忙しだ。

|

上の機械で、すり身に塩、でんぷん、

調味料を加えてよく練り上げる

|

|

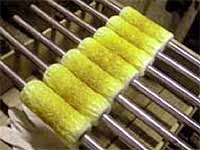

[ちくわの製造工程]

|

|

機械ですり身を串に巻き付け、電気の熱(約800度)で焼き上げる。

10年前までは炭で焼いていたが上で回しているうちわで灰が飛び散るため、波長の近い電気に切り替えた。

|

焼く前

|

|

微妙な調節ができるよう、1本1本が手焼き。

多くのところでは機械化されている作業だ。

膨らみ、色などを見ながら1本約5、6分かけて焼いていく。

普段は1日100本から200本、多い時で1000本を焼く。

|

|

|

リズミカルに回転させていく

|

焼き上がり

|

この黄金色が長崎のちくわの特徴。

歯ごたえがしっかりしていて、ほとんど塩のみの味付けは、自然の旨味が生きている。

|

|

|

★取材協力 / 石橋蒲鉾店

TEL095-824-4561(新地中華街)

|

|

大正13年創業の石橋蒲鉾店は、板付き蒲鉾、ちくわ、揚げ蒲鉾など30種以上の蒲鉾類を作り続けている。

75年以上の歴史の中で『全国蒲鉾品評会』で農林大臣賞を受賞するなど、数々の賞も受賞。

品質にこだわった長崎らしい蒲鉾が特徴だ。

|

〈平成3年、全国蒲鉾品評会で

農林大臣賞を受賞 ちぎり天〉

|

|