|

|

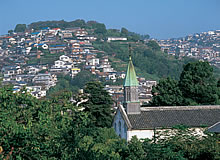

幕末の安政5年(1858)、いわゆる安政の五ヶ国条約(アメリカ、フランス、イギリス、オランダ、ロシアの修好通商条約)が結ばれると、箱館(函館)、神奈川(横浜)、長崎が開港され、新しい国際貿易がはじまりました。各国の貿易商人達が居留するために、幕府は、長崎港を見おろす丘の東山手と南山手、その沿岸部一帯の大浦地区を造成し、長崎外国人居留地を設置しました。

居留外国人には、信教の自由が保障されていたため、居留地内には礼拝するための教会堂が建設されました。長崎において開国後最初に建てられた教会堂は、文久2年(1862)、アメリカ監督教会のC.M.ウィリアムズによって東山手11番に建設されたプロテスタントの教会(後の英国聖公会会堂)でした。それから1年余り後の元治元年(1864)11月、南山手乙1番に大浦天主堂が完成。翌元治2年(1865)1月には献堂式が行われました。大浦天主堂の正式名は、西坂で殉教した日本26聖人に奉げられたことから、日本二十六聖殉教者天主堂といいます。

大浦天主堂はパリ外国宣教会によって建設された居留地の外国人のための教会堂で、当時は“フランス寺”とも呼ばれていましたが、主任司祭であるプチジャン神父は教会の正面に日本語で“天主堂”という文字を掲げました。そう、日本人信者の存在を意識していたのです。その予感は見事に的中し、献堂式から約1ヶ月後の元治2年2月20日(1865年3月17日)、杉本ユリら浦上の潜伏キリシタンおよそ15人が訪問。聖堂内で祈るプチジャン神父に近づき「ここにおります私たちは、皆あなたさまと同じ心でございます。」(私達もあなたと同じ信仰を持っています)」と秘密を告白し、「サンタ・マリアの御像はどこ?」と尋ねました。プチジャン神父は大喜びですぐにフランスから持参していた聖母像の前まで導き、一緒に祈りを捧げたといいます。

これをきっかけに約250年の長きにわたり、長崎地方に潜伏し、信仰を守り続けてきたキリシタンの存在が明らかになりました。この出来事は信徒発見と呼ばれ、全世界に驚きと感動を与えました。浦上の潜伏キリシタンとプチジャン神父が祈りを奉げたマリア像は、現在も大浦天主堂正面に向かって右側の祭壇に見ることができます。 |

写真提供:長崎県観光連盟「旅ネット」 |

信徒発見のマリア像 |

大浦天主堂の正面向かって右側に、二つの建物が前後に並んで建っています。手前の煉瓦造りの建物は旧長崎大司教館、その奥が旧羅典神学校です。信徒発見の後、プチジャン神父は、日本人神学生の養成に着手、宣教師達が住んでいた司祭館(現在の旧長崎大司教館の地に建っていた)の屋根裏の部屋に神学生を住まわせ、ラテン語や教理を教えました。これが信徒復活後における最初の日本人神学生養成です。しかし、時代はまだ禁教下であり、間もなく浦上四番崩れをはじめとする大きな弾圧・迫害が行われると、日本人神学生たちはクザン神父に引率されて海外へ避難しました。明治6年(1873)キリスト教信仰が黙認されると、神学校も再始動しました。ド・ロ神父の設計により明治8年(1875)神学校を新築し(現在の旧羅典神学校)ました。その後、再び、日本人の聖職者がここ、長崎の地で育ちはじめるのでした。 |

旧羅典神学校 |

| |

★その頃の長崎★

時は幕末。長崎で幕末といえば、グラバー&坂本龍馬の活躍です。トーマス・ブレイク・グラバーの来崎は、安政6年(1859)、彼が21歳の時でした。最初の居住地は、まだ居留地になる前の出島だったといいます。文久元年(1861)、先輩の貿易商人・マッケンジーが離崎する年、グラバーは彼の邸宅があった南山手の土地を入手しました。そして、それから2年後の文久3年(1863)、長崎港が見渡せるこの丘の一等地に自邸を建てました。現在の旧グラバー住宅(国指定重要文化財)それです。今存在する道は、後に造成されたものですが、グラバー邸と大浦天主堂は目と鼻の先。無論、グラバーも大浦天主堂が建設されていく様を間のあたりにしていたことでしょう。そして、きっと坂本龍馬も。龍馬がはじめて長崎入りしたのは、軍艦奉行である師・勝海舟のお伴として。元治元年(1864)のことでした。慶応元年(1865)7月、グラバーは、大浦海岸通りに日本で初めて300m程の線路を敷き、輸入した英国製蒸気機関車アイアン・デューク号を走らせました。1865年――長崎に、新たな風が吹き抜けた年でした。 |

|

| |

★キリスト教人物伝★ クザン神父(1842-1911)

五島キリシタン信仰復活に尽力

信徒発見の奇跡の出来事以後、浦上はもちろん、各地に潜伏していたキリシタン達はこぞって大浦天主堂を訪れました。後に五島キリシタン達の指導者となったドミンゴ松次郎もその一人ですvol.7外海から五島へ【潜伏、移住への伝播】。また、大浦天主堂からも神父が危険を顧みず五島を訪れるなど、大浦天主堂と各地の信徒達は水面下で情報交換、交流を深めていきました。禁教下にあった慶応3年(1867)、五島列島へ渡ったクザン神父は、五島の鯛ノ浦や頭ヶ島(現・新上五島町)を訪問、新しい※秘跡を受け、典礼が行われました。松五郎が、頭ヶ島の地でかくまったのもこのクザン神父です。明治18年(1885)には司教の叙階を受け長崎司教となり、日本カトリック教会の発展に尽力。そして明治44年(1911)、長崎にて69歳の生涯を終えました。

※秘跡(ひせき)/キリスト教徒としての道を歩むため、キリストによって定められた神の恩恵にあずかるカトリック教会における儀式。洗礼・堅信・聖体・ゆるし・病者の塗油・叙階・婚姻の7つがある。 |

|